2018年08月23日

オウム真理教は90年、「真理党」を結成し、総選挙に打って出た。

オウム真理教は90年、「真理党」を結成し、総選挙に打って出た。松本と側近の教団幹部らは、1990年の総選挙に惨敗し、平和的手段では自分たちの「国」を作ることはできないと考えた。彼らは一連の犯行について、日本国を倒して新たなオウム国家を作るための「革命」、「戦争」と考えていた。

そして、彼らは戦争を有利に運ぶため、あらゆる手段を使った。

覚書には次のように書かれている。

②上祐、村井らのテレビ出演によるマスコミ操縦

・ 宗教弾圧と宣伝

・ 奇策を使った上祐の逮捕(熊本での国土法違反事件における偽証等)

オウム真理教の「外報部長」だった上祐史浩は、学生時代からディベートの達人とされ、記者らの質問に対して教団の非を認めず、いちいち論駁した。「オウムの顔」としてテレビにもしょっちゅう登場。一時、「ああいえばジョウユウ」が流行語になった。教団の「科学技術省」長官の村井秀夫もテレビでサリン製造を否定し続けた。村井は95年4月23日、元暴力団関係者に刺殺された。

捜査のポイントは、地下鉄サリンなどの実行犯たちから自白を得ることだった。実行犯らは、犯行を自白すれば、間違いなく死刑になる、と知っていた。松本に対する帰依心も厚かった。逮捕した当初、教団幹部の大半は、黙秘するなどして供述を拒んだ。

・ 蓮華座を組んでマントラを唱え、黙秘が揺らぎ始めると青山の接見「喋れば地獄に堕ちる」

青山とは教団の弁護士、青山吉伸。実行犯らと接見を繰り返し、捜査に抵抗するよう示唆したとされる。それでまた、取り調べは振出しに戻った。

覚書は、実行犯らの取り調べについて、あの手この手で検事たちが自白を得る努力をしたと記している。

③徹底した取り調べ(起訴後も)による自白獲得の努力

・ 泣き落とし、家族対策の警察調べと、知恵と教養の検事調べ

・ 林郁夫のサリン事件自白〜林リラとその子供の救済

・ 才に走る土谷、遠藤の科学者としての才能の誉め上げ

「自首」扱いで求刑、判決とも無期懲役となった林郁夫の捜査協力がひとつの突破口だったのは間違いないが、オウム関係者に対する取り調べは単純なものではなかったようだ。

逮捕された実行犯の多くは、政治的信念に基づく「思想犯」に近かった。検察側のストーリーを脅しすかし、あるいは利益誘導で認めさせる特捜型の取り調べは通用しなかった。「特捜部で『割り屋』として知られた検事のひとりは一時、ノイローゼになった」と元検察幹部はいう。「割り屋」とは、容疑者から自白を得るのが上手な検事を指す。

身柄担当検事と警視庁の刑事がセットとなり、交互に取り調べた。刑事は、被疑者の家族や交友関係などを丹念に調べ上げ、検事はそれをもとに供述獲得に向け作戦を練った。

結局、実行犯の多くは、犯行を自白し、松本から犯行の指示があったことを認めたが、彼らの心を開かせるために検事たちは心身をすり減らした。

その検事たちにとって取り調べの「座標軸」になったのが、東京地検次席検事で検察側の捜査本部長である甲斐中辰夫の言葉だった。甲斐中は実行犯に対する本格的な取り調べが始まる前に若手検事を集め、一席ぶった。

最終的に死刑判決を受けた複数の実行犯から供述を引き出すことになった検事(現検事正)によると、概ね以下のような趣旨だった。

「この事件は、思想犯だ、君たちがいままでやってきたようなわいせつとか、強盗とか、殺人とか、営利目的で個人の欲望のためにやる犯罪とは違う。自分(甲斐中)は、昔、学生運動家や過激派を被疑者として調べた経験からいうと、彼ら(実行犯)は宗教、学生運動は左翼思想だが、非常に似ている。まじめで、真剣に世の中のことを考え、社会のことを考えて、人を救うことを考えている。それを理解してあげること、しかし、やったことは間違っていると説得すること。暴力団とか、普通の犯罪者と同じように、頭から、おまえがやっていることは悪いことだ、とやってもかみ合わない。彼らがどういう思想で、どういう考えで そこに至ったのか。それを理解して取り調べないといけない」

集められた検事の中で公安事件を経験した者はいなかった。若手検事たちは、甲斐中の言葉に感銘を受け、「甲斐中さんの言葉通りにやればいい」と奮い立った。今、取材に甲斐中は「確かに、それらしきことを言った記憶はある」と振り返る。

「実行犯らを理解するためにはまず、教義の勉強」(検事正)だ。

実行犯らが全員読んでいる本があった。『虹の階梯—チベット密教の瞑想修行』(中沢新一らの共著)。若手検事らはこぞってその本を読み込み、バイブルのように持ち歩いた。

「実行犯らが心を開き、しゃべり始めると、新たな教本の存在を教えてくれた。また、それを読み、教義についてまた議論する。捜査が終わるころには、いっぱしの宗教通になっていた」(検事正)という。

検察は、オウム側の弁護に当たった「ミランダ弁護士」に手を焼いた。

捜査手続きを重視し、取り調べで黙秘し、調書への署名を拒否することを被疑者に勧めるスタイルの弁護を行う弁護士のグループだ。黙秘権や弁護士の立ち会いを求める権利などを容疑者に告知しなければ、供述を裁判の証拠として採用できない、とする米連邦最高裁の「ミランダ判決」(1966年)にちなみ、95年2月、「ミランダの会」を結成。検察側は「ミランダ弁護士」と呼んでいた。

③当番弁護士(ミランダ弁護士●●●)との戦い

・ なろうとする身分での、多数回の接見申し出拒否の正当性〜最高裁H7.8.31

・ 出房・取り調べ拒否指導に対し、甲斐中次席検事の記者会見5.24、5.29

「拘束された被疑者に黙秘権は認められても、取調は拒否できない」・ 次席名による弁護士会への懲戒申立

「当番弁護士」として井上嘉浩の弁護を担当した「ミランダの会」の弁護士は、井上と接見した際、「一切の取り調べ拒否、留置場から出ず、どんな質問にも答えず、どんな書面にも署名・押印しない」などと印刷された「意思表明書」を井上に示して署名させ、検察側に提出した。

同弁護士の「出房・取り調べ拒否」指導に対し、甲斐中は「重要被疑者の中に『取り調べを拒否する』との書面を弁護士と連署で提出した者が2人おり、接見した当番弁護士の“指導”だとしたら弁護指導としては行き過ぎだ」「刑事訴訟法上、逮捕・拘置された容疑者に黙秘権は認められていても、取り調べは拒否できないと規定されている」と95年5月24日の定例記者会見で表明。これを受けて5月26日産経新聞朝刊の「主張」欄は、弁護側に対し「個人の主義主張でこうした活動を行っているとしたら国民の安全を無視する活動としてわたしたちは容認できない」などと批判した。

これに対し、ミランダの会は同月29日、記者会見し「憲法の保障する黙秘権が、単なる文字ではなく意味のある権利であるとすれば、そして人間に対する常識的な理論を前提とするならば、それは当然に取調べを拒否する権利を含むものであると言わなければならない。『黙秘する権利はあるが、取調べを拒否する権利はない』という次席検事の法解釈は、非常識であり非人道的な法解釈である」「良心あるマスコミ関係者が、本件の事態の重要性に目覚めて、冷静かつ公正な報道を行うことを心から願う」などとするコメントを発表した。甲斐中は同日の定例記者会見でも「明らかな捜査妨害で、違法な弁護活動だ」と述べた。

刑事訴訟法198条は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる」と定めている。

この条文の解釈は「逮捕・勾留中の被疑者にも取り調べを拒否する権利はある」とする説と「ない」とする説に分かれている。検察は「取り調べに応じる義務がある」としているのに対し、ミランダの会など一部の弁護士は反対の見解を取ってきた。

当時の検察の捜査は、被疑者に対する取り調べで自白を得るのを最善とするスタイルだった。そのため、検察にとって、ミランダの会の「取り調べに応じる義務はない」との主張は、検察の捜査に対する挑戦ないし業務妨害と映ったとみられる。

当時の吉永祐介検事総長は、ミランダの会の手法を先駆的に実践していた弁護士について、地下鉄サリン事件発生前の94年6月、週刊法律新聞のインタビューで「刑訴法の精神を無視ないし曲解していると思われる」と批判した。甲斐中発言は、その延長戦上のものでもあった。

・ 起訴されたオウム身柄は、再逮捕させない限り、出房拒否、取り調べ拒否作戦

捜査への影響は小さくなかった。甲斐中は「私の会見での発言が一定の牽制にはなった。マスコミも取り上げざるを得なくて、取り上げると、ミランダに批判的な反応が出てきた」と振り返る。

これとは別に、東京地検は、横浜弁護士会所属の弁護士が教団幹部の依頼で勾留中の松本と接見し信者へのメッセージをテープに録音し、教団関係者に渡した、として弁護士会に懲戒申し立てた。

この弁護士は、検察が松本との接見を拒否したのを不服として争った。検察側は「なろうとする身分での、多数回の接見申し出拒否の正当性」(覚書)を主張。最高裁第三小法廷は95年8月31日、検察側の主張に軍配を上げ、特別抗告を棄却する決定を行った。

覚書は、この横浜弁護士会所属の弁護士を「ミランダの会●●●」としているが、この弁護士はミランダの会の会員ではない。取り調べ拒否の指導の問題と松本との接見問題を混同して記載したと思われる。

そういう中、サリン実行犯らの取り調べは行われた。

「本名だけは言ってあとは完黙(完全黙秘)。何を質問しても目をつぶってうつむいて。完全に修行に入っている。完黙が1週間、10日と続いた。その間、こちらは、2時間、3時間、4時間話し続けなきゃいけない。教義のこと、被害者のこと、家族・友人のことを話す」(先の検事正)

合間には地下鉄サリンの被害者遺族らの調べも行い、実行犯に「さっきまで、あなたが座っていた椅子に遺族がいたんですよ。何か感じないか、自分が何をやったか、わかるか」と問いかけた。もともと感性の鋭い彼らは動揺した。

刑事ドラマでよくあるような、被疑者が何かのきっかけで罪を認め、わっと泣き伏して全面自供をする、という場面はなかった。ある日を境に、供述がゼロから100になる、ということはなかったのだ。

検事たちは、少しずつ、少しずつ、実行犯らの心の薄皮をはがすように話を進めていった。やがて会話が始まると、実行犯らは最初にホーリーネームのことを話した。これが、「落ち始め」のサインだった。

「親にもらった本名は俗世の名前。ホーリーネームは、尊師(松本)からもらった名前。その意味やいきさつを世俗の人間に話すこと自体、もう、彼らにとっては松本と距離ができ、自分を取り戻しつつあるということだった。それでも、翌日になるとまた、話さなくなり、また少し話して、行きつ戻りつ、しながら、自分が行った犯行の事実、犯行と松本のかかわりを語った」

忍耐が必要だった。

「こちら(検事)の話で、いままでの自分が間違っていたと思うから話すのだが、でも本当にそれでいいのか、何もしゃべっちゃいけないと青山弁護士に言われている中で、やっぱり尊師のほうが正しいんじゃないか、と迷う。調書をとって起訴しても、揺れている。全員がそうだった」

特捜部の応援検事も、検察のストーリーを相手に認めさせる特捜流の取り調べスタイルを改めた。

「捜査の最後のころになると、同僚検事から『被疑者と一体化している、近すぎる』と忠告された。調べていると、実行犯と宗教思想の勉強の仕方、語り方なども、近くなっちゃう。それは検事としては危険だ、と。それは理解していたが、そうでないと、本当のことを聞き出せなかった」(検事正)

その通りだろう。そこまで心をシンクロさせないと、おそらく、実行犯から、松本との共謀供述は得られなかったのではないか。

物証捜査も難関だった。検察、警察にとってサリンという化学兵器による殺人の立証は初めての経験だった。

(3)サリン解明班の立ち上げ

①犯行に使用されたものはサリンか、第7Sで製造可能か、可能であるとしてそこで製造されたものが、(地下鉄サリンや松本サリン事件で)使われたと断定できるのか?

解明しなければならないことが山のようにあった。サリン解明班が立ち上げられた。

サリンは猛毒だ。無色無臭で気化しやすい。もちろん、素手では触れない。

・ 命懸けのダリンプラントからの残留物の採取作業

〜鑑定対象物採取に1か月を要す

②鑑定は警察の能力を超え、自衛隊、日本化学等の協力の必要性

・ 協力を得た結果の証拠適格、協力を得るための費用負担

「ダリンプラント」とあるのは誤りで正しくはサリンプラントで、サリンの製造施設を指す。自衛隊などの協力で、地下鉄サリン事件で使われた化学物質を殺傷力のあるサリンと特定したが、今度は「証拠適格」の問題が生じた。せっかく特定しても、裁判所が、適切な手段で鑑定した証拠として法廷で証拠採用してくれなければ、水の泡だ。証拠採用してもらえるよう、理論武装することが必要だった。外部に発注すると、ただというわけにはいかない。

③捜査員にサリン博士が誕生し、国会ではサリン法の制定

覚書に添付された捜査本部の配置票(95年5月18日)には、「地下鉄サリン第7Sプラント設計グループ」「地下鉄サリン生成グループ」「松本サリン裏付グループ」が編制されている。この担当検事が「サリン博士」と呼ばれたとみられる。

オウム真理教事件は、都道府県警察の管轄を超えた広域事件だった。検察と警察は、地下鉄サリン事件で警視庁主導の合同捜査本部方式を採用した。「山梨県警との監禁事件合同捜査本部」「長野県警との松本サリン事件合同本部」、それに「神奈川県警との坂本弁護士一家殺害事件合同本部」である。

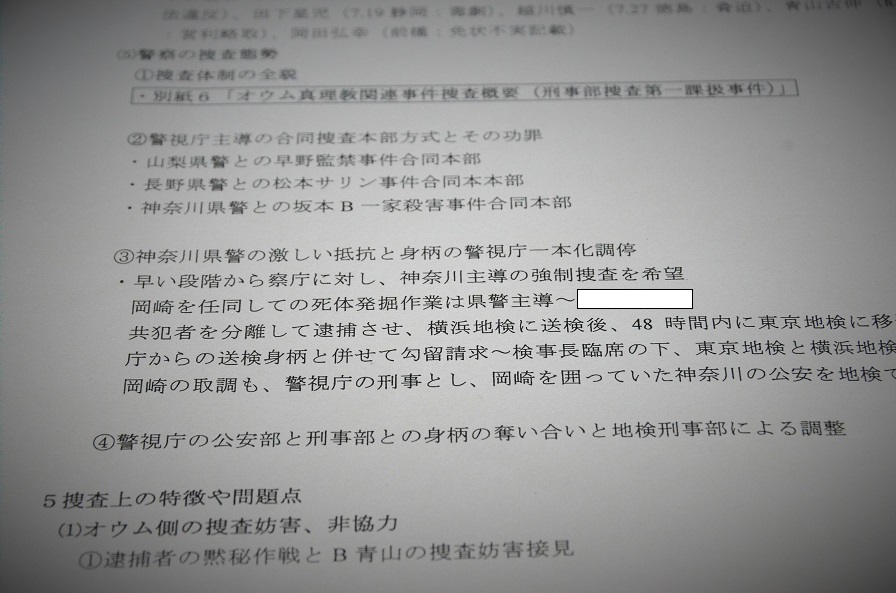

(5)警察の捜査態勢

①捜査体制の全貌

②警視庁主導の合同捜査本部方式とその功罪

・山梨県警との●●監禁事件合同本部

・長野県警との松本サリン事件合同本部

・神奈川県警との坂本B一家殺害事件合同本部

覚書の7ページ目

覚書の7ページ目神奈川県警は、警察官、事務職員など総勢1万7千人余。警視庁の約5万人、大阪府警の約2万3千人につぐ全国で3番目の規模を誇る。「独自の『ハマ文化』を持ち、隣接している警視庁に対する対抗意識が強かった。その自信の裏付けとなる捜査力もある」と横浜地検検事正経験のある元検察幹部はいう。

その不満が、坂本弁護士一家殺害事件をめぐって噴き出した。

③神奈川県警の激しい抵抗と身柄の警視庁一本化調停

・ 早い段階から察庁に対し、神奈川主導の強制捜査を希望

「察庁」とあるのは警察庁のこと。

神奈川県警は、89年11月に起きた坂本弁護士一家事件の初動捜査で失敗していた。教団バッジが現場に遺留されていたのに、教団に対する捜索など本格的な捜査をしなかったのだ。あのとき、オウム側に対し適切な捜査をして松本ら教団幹部を捕まえておけば、その後の教団の暴走はなかった、と一部で批判されていた。

95年10月14日産経新聞朝刊「坂本一家 事件解決はなぜ遅れたか 捜査関係者に苦い教訓 神奈川県警」は、県警捜査の内実を以下のように報道している。

捜査会議では「教団施設を家宅捜索すべきだ」との強硬論も出た。だが、「信教の自由」に基づく宗教法人の壁がさえぎった。捜査幹部は「強制捜査に着手して、『違いました』ではすまされない。マスコミからもたたかれる。十分な材料が必要だった」と苦しい胸の内を明かす。

県警幹部は、憲法を尊重し、宗教団体を軽々に捜査対象とすべきでない、と遠慮したのか。それとも、捜査して立件できなかった場合のリスクを恐れたのか。ともあれ、当時取材したマスコミ関係者の多くは、県警は坂本事件の捜査に慎重と見ていたようだ。

日本共産党国際部長宅と電話回線が接続されていたアパートのわきで電柱を検証する警視庁町田署員ら=1986年12月1日、東京都町田市

日本共産党国際部長宅と電話回線が接続されていたアパートのわきで電柱を検証する警視庁町田署員ら=1986年12月1日、東京都町田市有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください