金沢大学病院「同意なき臨床試験」(6)

2018年12月03日

金沢大学病院

金沢大学病院また、原告側が「無断で臨床試験の被験者にされた」と主張する患者(以下、Kさんと言う)の主治医(以下、A医師と言う)もその陳述書(2000年12月25日付)で、井上教授の前任教授時代に医局長であった打出医師が井上教授による人事一新に大きな不満を持ち、ことあるごとに反目していたなどとして、「打出医師の本件訴訟への関わりは、Kへのインフォームドコンセントという今日的問題に名を借りた、井上教授に対する大義なき報復行為にほかならず、許し難いという感情を押さえられません。このような不純な目的の訴訟が、打出医師の思うような結果に終わり、患者さんへのインフォームドコンセントについて悪しき前例を残すようなことになった場合、医療の第一線で頑張っているほかの医師達に全く申し訳が立たないという気持ちで一杯です」と述べた。また、2000年9月に打出医師と面談した河崎一夫病院長もその陳述書(2000年12月25日付)で「打出医師との面談において、私が受けた強い印象は、井上教授に対して、打出医師が強く反目しているように感じたことである。この長年にわたり鬱積した反目がKさんの医療と結びついて、本件訴訟に至ったように私には感じられる」と述べた。

被告側は2001年7月13日付準備書面にこれらの陳述書を引用しながら、「打出医師には、本件病院内の人事に対する不満が鬱積しており、そのことが発露となって、Kの手術及びその後の抗がん剤療法と結びついて、本件訴訟に発展していったものと考えられる」と記載した。さらに、原告側が新たに争点として提示した「抗がん剤比較臨床試験とノイトロジンの市販後調査は一体である」という主張に対しては、「訴訟の遅延を図って、ノイトロジン特別調査という争点を持ち出したものとしか考えられないものである」と批判し、早期の結審を求めた。

こうした打出医師への非難に対し、原告側は打出医師の陳述書を提出して反論した。

係争中の本件について、弁護側の弁護士が管理責任者である病院長に会見を申し込む意味は井上教授にとっては推測しかねる事態なのかもしれませんが、その理由は、原告のSさんをはじめ、弁護士の先生方や私の気持ちと致しまして、本件がなるべく穏便に収まらないかと願ったからです。

本件は、ようやくその全容のほとんどが明らかにされようとしていますが、抗がん剤の副作用としての白血球減少に対する治療薬である中外製薬のG-CSF(ノイトロジン;白血球を増やす薬)の市販後調査《臨床実験》にその主眼が置かれたものであります。つまり、効率よく症例を集めるために高用量の抗がん剤で全例に白血球減少という副作用を引き起こし、G-CSFの効果を検討しようとしたものです。したがって、このような酷い実験が患者に対し何らの説明もなしに行われたというショッキングな内容が報道されれば大きな社会問題になり、ますます医療不信は増大すると思われます。もとより私どもには、金沢大学病院に対する患者さんの信用を失墜させたり、医療不信を煽り社会問題化させようといった意図は毛頭有りませんでしたので、いろいろと思案した末に、病院長に申し出をし、状況説明の機会を戴いたのでした。

また、病院長に雪印乳業を事例として申し上げましたのも、このような事件が実際に起こってしまった後でも、その対処法さえ誤らなければ、さほどの報道とはならずに、金沢大学の信用や医療に対する信頼も維持されるのでは、との期待からであり、陳述書に有る「恫喝」には全く当てはまらないものと考えます。(略)

私は昭和62年1月から金沢大学に奉職し、爾来、国家公務員として、その名に恥じないよう励んでまいりました。その甲斐あってか、井上教授が金沢大学に着任される際には、当時の病院長の教授室に呼ばれ、「井上君を支えて行くように」とのお言葉を戴き、私なりにそのつもりをもって頑張って参りました。現在、私がこのような立場にあることは不本意ではありますが、本件のような事項を看過してはならないとされる国家公務員としての自覚と義務により、このような陳述に至った次第です。

(2001年4月6日付陳述書)

そもそも本件の争点は、(1)被告が行った「クリニカルトライアル」が、患者のインフォームド・コンセントを要するトライアルだったのか否か、(2)原告・Kさんの抗がん剤治療が、このトライアルの下に行われたのか否か、(3)高用量の抗がん剤を投与されたことにより、Kさんは何らかの被害を被ったのか否か、の三点に集約されます。

(略)

以上三点の正誤を明らかにする事が本件の争点であるからして、被告が再三再四問題にしようとする私個人についての云々は、本件とは全く関連のない事項であるにもかかわらず、被告はそれを十分に承知した上で殊更に私を取りあげ、一方的に縷々私についての根拠のない誹謗中傷を繰り返し行うのは、司法の目を本件の争点から故意に眩まそうとする許されざる手段であると言わざるを得ず、強い憤りと共に深い哀しみを覚えます。今日では、本件の如き実験的研究を行う際には患者の同意を得ずして行うことは全くの「非常識」であるからして、「本件は、でっち上げられたもの」として、被告が本件の隠蔽を企図しているとも思われます。しかし、本件は誰が捏造したものでもなく、そのプロトコールや登録票がまさしく物語っているように、紛れもない事実なのであります。したがって、被告は一刻も早くこの事実を認め、何も知らずに本クリニカルトライアルに登録され被験者となった方々に対し誠心誠意の対応をとるべき責務を負うところでありますが、実際には現時点に於いてさえも、そういった認識の微塵すら被告は持とうとせず、「本件のような無作為化臨床比較試験を行うにつけても、インフォームドコンセントを得る必要はない」という主張を繰り返すのみであります。

(略)

最後になりますが、被告第7準備書面後半部分には、「私の人格には問題があり、井上教授に対する個人的な怨念により、本件がでっち上げられた」旨の記載がありますが、私が本件訴訟に係わらざるを得なかった経緯は、一人の医師として人としての止むにやまれぬ心情にあった由を付言したく思います。

(2001年9月17日付陳述書)

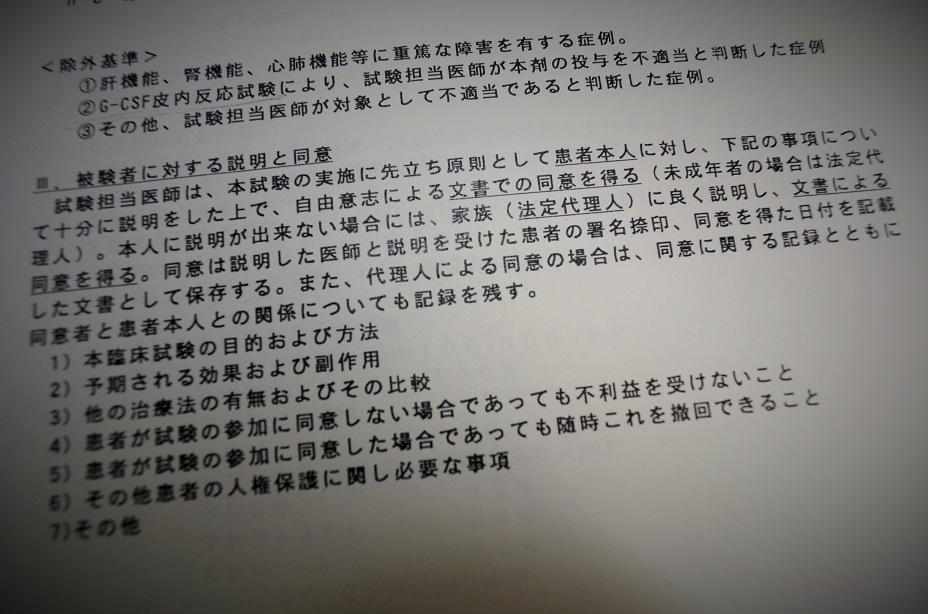

「被験者に対する説明と同意」について一部に下線を付けて記載したノイトロジン特別調査のプロトコール

「被験者に対する説明と同意」について一部に下線を付けて記載したノイトロジン特別調査のプロトコール1.「クリニカルトライアル(1)」は、卵巣ガンに対する高用量のCAP療法とCP療法の無作為比較試験だと言って宜しいでしょうか。

→「クリニカルトライアル(1)」の「Ⅰ 目的」には、「卵巣癌の…今回高用量のCAPとCP療法で無作為比較試験をすることにより、…」と明示されており、また、「Ⅲ 治療法の割付」の「Ⅲ・1 割付法」には「化学療法を無作為に割り付ける」、加えて「Ⅲ・2 登録方法」には「本治療の対象症例と判断した場合は投与予定直前に下記(登録事務局)に電話またはFAXにより治療法をArm A(CAP)かArm B(CP)かの指示を受ける」と明記されており、これらより判断すると、この「クリニカルトライアル(1)」は、卵巣ガンに対する高用量のCAP療法とCP療法の無作為比較試験と断言するに疑念を挟む余地はありません。

2.この「クリニカルトライアル(1)」の対象となる患者さんに対しインフォームドコンセントは必要ですか。

→このプロトコールの「Ⅰ 目的」には「卵巣癌の最適な治療法を確立するために、…高用量のCAPとCP療法で無作為比較試験をすることにより…有用性を検討する。」と書かれており、この「クリニカルトライアル(1)」は、無作為比較試験であること、また投与する抗ガン剤の量は高用量であることが明示されています。加えて、この「クリニカルトライアル(1)」の「Ⅱ 対象症例」の「Ⅱ・6」には、「患者本人またはその代理人に同意を得られた症例」のみが、この「クリニカルトライアル(1)」の対象症例と限定されるとの記載があります。ですから、「クリニカルトライアル(1)」の記載からのみ判断したとしても、この「クリニカルトライアル(1)」を行う場合、患者さんからのインフォームドコンセントが必須であると断定するには、異論の余地はありません。

実際にこのプロトコールを見たうえで、インフォームドコンセントが無くても、この「クリニカルトライアル(1)」を行えると主張できる医師がいるとは考えられません。

なぜならば、この「クリニカルトライアル(1)」では、研究計画が先に作られており、それに従って被験者(患者)の治療薬(高用量CAP/CP療法)が無作為に割り振られています。また研究目的には、「卵巣癌の最適な治療法を確立するため」という明らかな目的が明示されており、この「クリニカルトライアル(1)」は、はっきりした研究目的の下に行われた無作為クリニカルトライアル(臨床試験)だと言うことになります。

換言すれば、(略)この「クリニカルトライアル(1)」での治療法選択過程は、個々の患者に最適な治療法を医師が選択するという一般的医療で行われる過程とは明らかに異なっています。したがってこの「クリニカルトライアル(1)」は、実験的性格の非常に強い臨床試験と言えます。

ところで、この無作為比較試験を行うに当たっては、1947年の「ニュルンベルグ綱領」にはじまり、「ヘルシンキ宣言」や「患者の権利に関するリスボン宣言」、「被験者に対する生物医学研究についての国際倫理指針」、「疫学研究の倫理審査のための国際指針」などに示される倫理規範の理念に基づく試験の遂行が必須であることは論を待たないところでありますから、この「クリニカルトライアル(1)」を行う際にも、被験者からの文書によるインフォームドコンセントが必須とされるのは明白です。

3.被験者からのインフォームドコンセントが必要とされる臨床試験を開始する場合、何時の時点でインフォームドコンセントの取得が必要と考えますか。患者を登録する前ですか。それとも、登録し無作為化の下で治療法が決められた後でも良いですか。後でも良いとした場合、その治療法が患者に黙って振り分けされ無作為化の下で決められた経過を患者に伝える必要はありますか。それとも、その過程は伝えずに、(無作為化の下で)決められた治療法の説明だけでも良いですか。

→被験者からのインフォームドコンセントが必要とされる臨床試験を開始する場合、一般には、患者をその臨床試験に登録する前(登録票に氏名を記入する前)に、インフォームドコンセントを得る事が必要とされます。

その理由として、まず実務上としては、振り分け後に同意を得ようとしても得られなかった場合、その治療法を患者に強行するわけにはいけなくなりますから、患者が好まない治療法が選ばれる率が少なくなり、偏りが生ずる事になり、比較実験が行えなくなってしまいます。

また、患者の知らないところで医師が勝手に患者を臨床実験に登録し振り分けをする行為自体、インフォームドコンセントの基本となる生命倫理の基本原則、とくに自律性の尊重が無視されることになり、倫理的に許されない事とされていますので、やはり、医師が患者を臨床実験に登録する際には、患者を登録前にインフォームドコンセントを得る事が必須とされます。

以上のことは、患者の立場から考えると非常に解り良いと思います。例えば患者が医師から、「あなた(患者)の治療法が決まりました。しかし、この治療法は、わたし(医師)があなた(患者)を臨床試験に無断で登録し、無作為に振り分けされ決められたものですが、この治療法をあなたに行うことに是非同意して下さい」と医師から正直に言われたとしても、「私の治療法はクジで決まったのですか。わかりました。その治療法を受けます。」と簡単に患者として同意できるはずもありません。もし、このようなことを医師から正直に言われたとしたら、同意するどころか、勝手に振り分けをした医師に対し、疑念を抱くことにもなります。

ですから、患者を登録しその治療法が振り分けされる前段階で、担当医は臨床試験の内容・方法(なぜ無作為化する必要があるのかも含め)などを詳細に患者に伝え、それに納得して戴いた上で、同意書を得る事が必要とされているのです。

以上の理由により現在は、患者を対象にこのような無作為比較試験を行う場合には、登録前に必ずインフォームドコンセントを得る事になっています。

4.「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」の目的は何と考えられますか。

→「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」のプロトコール内容によりますと、「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」の目的は、

(1) Intensify(高用量)CAP/CP療法におけるノイトロジン注の投与タイミングの検討

(2) 好中球数回復効果およびQOL(発熱等)の検討

(3) ノイトロジン注併用によりIntensify(高用量)CAP/CP療法が完遂出来るか否かについて、その際の奏功率及び安全性と併せて検討

の3つの目的があげられています。

5.この「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」と「クリニカルトライアル(1)」とを見比べて、両者は密接に関連していると考えて宜しいですか。

→密接に関連していると考えて良いとする理由は、以下に詳述しますが、「クリニカルトライアル(1)」と「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」の目的の記載内容を見比べれば明らかです。

6.この「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」の中には、患者からの文書による同意の取得が記載されていますが、その理由は何故だと考えられますか。

→「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」の中には、患者からの文書による同意取得が、わざわざご丁寧にも、アンダーラインまで付されて明記されています(Ⅲ.被験者に対する説明と同意)。

この理由としては、まず「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」の症例登録先である中外製薬株式会社(Ⅵ 症例の登録)が「本特別調査は文書による同意のいるものである」と認識していた事があげられます。

推測ですが、まず中外製薬株式会社は、「クリニカルトライアル(1)」を文書による同意の必要な無作為比較試験であると認識し、そのうえ「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」と「クリニカルトライアル(1)」とは一体のものと見なし、従って文書による同意が必須であると、中外製薬株式会社はわざわざアンダーラインまで附して明示していたことになります。

中外製薬株式会社が両者を一体と見なした理由は、「クリニカルトライアル(1)」の目的中の「あわせて高用量の化学療法におけるG-CSFの臨床的有用性についても検討する」の記載と、「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」の目的中の「Intensify(高用量)CAP/CP療法におけるノイトロジン注の投与タイミングの検討云々」の記載を見比べれば明らかで、「クリニカルトライアル(1)」では「G-CSF(ノイトロジン)の臨床的有用性についても検討」する事になっており、「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」では、ノイトロジン投与は「Intensify(高用量)CAP/CP療法」がその前提となっているからです。

また、中外製薬株式会社が、「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」を文書による同意を要するものであるとアンダーラインを附してまで強調した第二の理由として考えられることは、「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」でのノイトロジン使用法が、添付文書として正式に認可を受けている使用方法と異なる点です。

添付文書に記載されているノイトロジン投与の時点は、「好中球数1000/m㎥未満で発熱(原則として38℃以上)あるいは好中球数500/m㎥未満が観察された時点」、また、「好中球数1000/m㎥未満で発熱(原則として38℃以上)あるいは好中球数500/m㎥未満が観察され、引き続き同一のがん化学療法を施行する症例に対しては、次回以降のがん化学療法を施行時には好中球数1000/m㎥未満が観察された時点」があげられています。一方、「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」でのノイトロジン投与の時点(Ⅴ・4 ノイトロジンの投与方法)は、1コース目として「好中球数1000/m㎥未満に減少した時点」(ここには、原則として38℃以上の発熱の記載はありません)、また、2コース目以降として「規定された化学療法終了後、day7の時点」をあげています(この意味は、白血球数が減少しているかしていないかに関係なくday7の時点からノイトロジンを投与することになりますが、白血球を増加させる為の薬を白血球が減ってもいないのに投与する事はいくら試験と言えども考えられませんので、中外製薬株式会社はこの「クリニカルトライアル(1)」の被験者となる全ての人は、day7には白血球が減少することがわかっていたことになります。これは、とりもなおさずこの「クリニカルトライアル(1)」で使われた抗ガン剤の量は、day7には全ての被験者の白血球が減少して、ノイトロジンを投与しなければならないほどの高用量-Intensify-であったことを意味します)。

これら「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」にあるノイトロジン投与の方法・時点は、ノイトロジン添付文書にあるものとは明らかに異なっており(ノイトロジンの使用基準が大幅に緩和されており)、この意味からも「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」にあるノイトロジン投与の方法や時点も実験的性格を帯びたものと考えられます。

上記2点が、「ノイトロジン特別調査(Ⅱ)」の中に、わざわざアンダーラインまでを附して、患者からの文書による同意の取得が強調されている理由かと思われます。

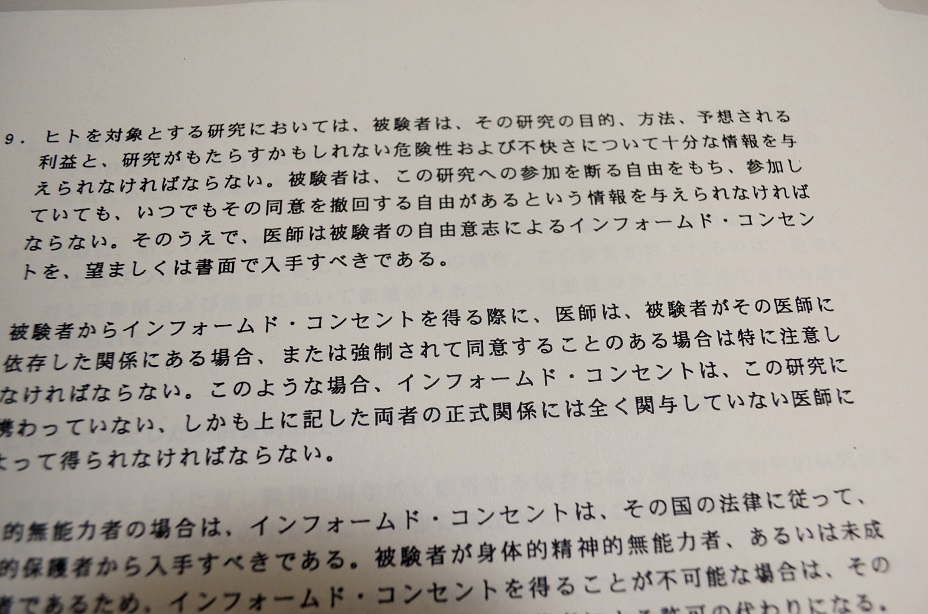

インフォームド・コンセントについてのヘルシンキ宣言の規定

インフォームド・コンセントについてのヘルシンキ宣言の規定有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください