金沢大学病院「同意なき臨床試験」(7)

2018年12月28日

金沢大学病院

金沢大学病院最初に被告である国の代理人が質問に立ち、CAP療法とCP療法の無作為比較試験であることをうたった北陸GOGクリニカルトライアルが臨床試験に当たるかどうかについて尋ねた。A医師は陳述書と同様、「臨床試験に当たらない」と答えた。尋問調書によれば、次のようなやり取りがあった。(調書に実名で記載されている患者の名前は「Kさん」と変更した。以下、同様)

――乙第12号証(※筆者注=北陸GOGクリニカルトライアルの実施方法を記したプロトコール。尋問調書では「プロトコル」と記載されている)のクリニカルトライアルの目的には、CPとCAP療法で無作為比較試験をすると記載されておりますけれども、ここにいう試験とはどのような意味で使われたのですか。

A医師 この試験の定義の仕方に少々混乱がありまして、実はこのプロトコルに書かれている試験という言葉が、本当に正しい言葉として使われているかどうかも疑問なところであります。通常、試験といいますと臨床試験のことを指すわけでありますから、臨床試験の範疇には入っていないこのクリニカルトライアルに、無作為比較試験という言葉を使うこと自体が矛盾しているわけであります。しかしながら、試験の言葉の中の意味には比較調査するという意味の試験という意味も当然含まれているわけでありまして、そういったことを勘案してつくられたプロトコルであるというふうに想像されますけども、言葉の使い方としてはこれは少々誤っているんじゃないかと、私個人としては考えております。

――では、調査と試験の違いを簡単に説明してください。

A医師 これも言葉の説明の問題で、非常に難しい点があるんですが、先ほどから申しておりますように、一般的に試験といいますのは臨床試験のことを指します。すなわち、実験的意味合いの強い、日常臨床範囲を超えた患者さんに侵襲性を加えたり、あるいは純然たる盲見性(原文ママ)を持った研究をする場合には、これは臨床試験ということで、これが通常の試験という言葉の意味かと解釈しております。これに関しまして調査というのは、あくまで比較研究した結果をデータとしてとって調べていくというものでありまして、あくまで日常臨床範囲内での治療の中で得られた成績を解析すると、そういうものが調査という範疇に入るのではないかと私としては解釈しております。

尋問調書にある「盲見性を持った研究」という言葉は、臨床試験の被験者に自分がどちらの群に入ったかわからないようにして行う「盲検法」を指していると思われる。

被告・国の訴訟代理人は次に抗がん剤シスプラチンの投与量について尋ねた。

――原告の方は、シスプラチンの投与量が高用量であると主張しておりますけれども、その点についてはどうですか。

A医師 この点に関しましても本件の重要な争点になるかと思いますので、時間をかけて説明させていただきます。結論から申しますと、我々が用いている投与量を高用量としている原告側の主張は、全くの誤りであります。その根拠をお示しします。まず、シスプラチンの投与量としては全世界的に標準投与量が75ミリグラムパー平米、それを3週置きにやるというのが世界標準投与量であります。この点に関しましては、我々も何度も海外の論文を提出しまして、こういう量で世界的に行われているんだということは、既に述べているとおりであります。また、シスプラチンの薬剤添付文書に記載されている推奨用量は50-70mg/㎡/3Wということであります。さらに、我々が教室で使っております投与量はクリニカルトライアルで使っている量と全く一致するんですが、また実際Kさんに投与された量とも同じなわけですが、4週当たり90ミリグラムパー平米ということであります。この数字だけ見ると、75に対して90、あるいは50から70に対して90ということで、一見高用量と誤解されるわけであります。しかしながら、薬剤の投与量というのは単位期間に入った薬剤の量がどれだけであったのかということで決まってまいります。したがいまして、3週で75ということはこれを4週当たりに換算すれば、4週当たりに100ミリグラムパー平米入るという換算になります。なぜ4週に直したかといいますと、我々の投与間隔は4週だからであります。この薬剤添付文書に記載されている推奨用量も4週当たりに直しますと67から93ミリグラムパー平米ということになります。そうして投与期間をそろえて比較しますと、我々が教室で使用している量というものは、この範囲内にいずれもおさまってくるということでありますから、単にここに90と書いてあるからといって、それを高用量とするのは、全くの誤りであります。(略)

――では、(プロトコールで)高用量という表現を使用しておりますけれども、その高用量という表現を使用した理由はどういうことでしょうか。

A医師 実は、我々北陸GOGのプロトコルにも高用量とうたっておりますが、なぜこれを高用量と言ったかといいますと、投与している量が過剰量だから高用量と言ったわけではございません。といいますのは、我々の教室では早期の卵巣がん、早期と進行をどこで分けているかといいますと臨床進行期というもので分けているんですが、臨床進行期1期、極めて早期の卵巣がん患者さんにはより少ない投与量で対応しております。具体的には60mg/㎡/4Wであります。臨床進行期2期、3期、4期の進行卵巣がんに対しては、それなりに抗がん剤の量を上げないとこれは当然だめなわけでありますから、そういう患者さんには90で対応しております。前者を量が少ないですからロードーズ、つまり低用量、後者は量がそれに比べて多いですから高用量と、あくまで当科の中で60を低用量、90を高用量と使い分けているだけでありまして、絶対的な投与量が過剰であるという意味の高用量ではございません。

被告側の代理人は続いてノイトロジンの市販後調査について聞いた。

――Kさんには、ノイトロジンが投与されましたか。

A医師 全く投与されておりません。

――それは、なぜですか。

A医師 副作用による骨髄抑制としての白血球低下が軽度であったために、投与する必要がなかったということであります。

――薬剤の副作用がひどいと、通常は白血球は低下するのですか。

A医師 はい。我々日常臨床で卵巣がん患者さん、抗がん剤投与された患者さん見ておりますと、大抵抗がん剤の副作用がひどいと骨髄抑制が起こって白血球が低下してまいりますが、Kさんの場合は白血球低下が軽度で、このことからもわかりますように薬剤の副作用としては、それほど強いものではなかったという認識を我々はしております。

――北陸GOGが行ったノイトロジン特別調査Ⅱ(卵巣癌)についてお尋ねします。ノイトロジン特別調査Ⅱは、調査ですか、試験ですか。

A医師 これは調査であると考えております。といいますのは、先ほどから申しておりますとおり、試験というものはいわゆる臨床試験のことでありまして、通常の日常臨床範囲を逸脱した高度に実験的性格の強い治療をする場合に、これを臨床試験というものでありまして、患者さんに侵襲性を伴ったりとか、あるいは盲見性(原文ママ)を有する試験、こういったものが臨床試験であります。これに対しまして我々が使いましたノイトロジンの使用基準といいますのは、白血球が2000以下に下がった患者さんに使いなさいよと、特別調査のプロトコルにこれ明記されておりますが、2000以下に下がったところで使うという使用基準は、全く通常の臨床で我々が行っている基準と同じであります。したがいまして、使用基準に何ら日常範囲を逸脱するようなものがないわけでありまして、この点からも実験的性格など全く持っていない通常、日常臨床内での基準であるということで調査に当たると考えております。

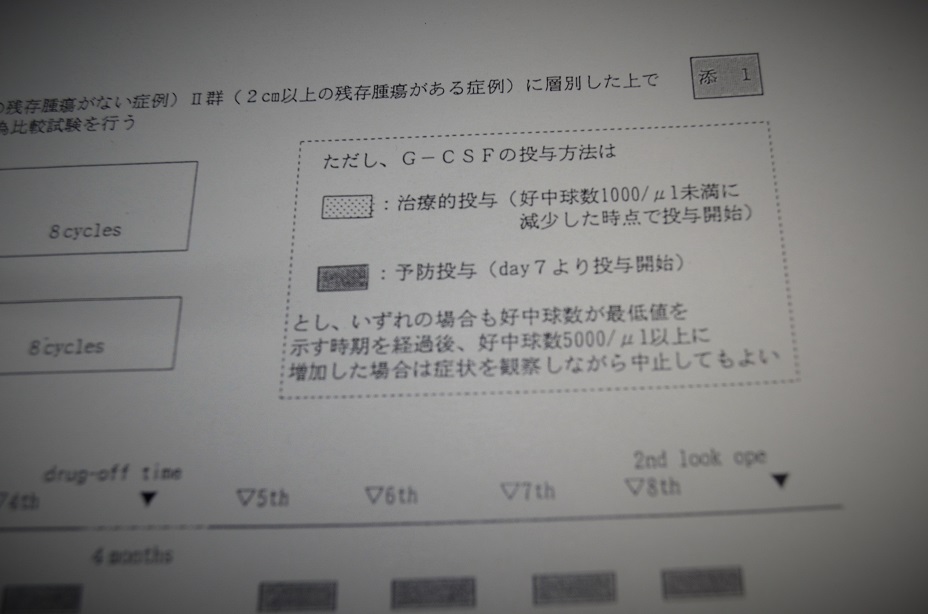

北陸GOGクリニカルトライアルのプロトコールに記されたG-CSFの投与方法

北陸GOGクリニカルトライアルのプロトコールに記されたG-CSFの投与方法――この症例登録票は、あなたが作成したものということで間違いないですね。

A医師 はい、そうです。

――この14番までは、あなたが記載したということですか。

A医師 はい。

――その下は、当症例は選択条件を満たしていますと、このチェックしてあります。これは、あなたが記載したの。

A医師 それも恐らく私がしたと思います。

――その下の症例番号はだれが記載したんですか。

A医師 私がしたと思います。

――このB-220というふうに書いてありますけれども、このBというのはCP療法のことを意味しているんですね。

A医師 そうです。

――この220というのは、何を意味しているんですか。

A医師 この番号は、当初中外製薬から平成10年3月に事務局移転の半年以上前から、事務局が実際うちの病院に移っておりますので、中外製薬の集積したリストというものがこっちに回ってきておりまして、それを見てそのままいくと220番になるということで220と記載したものと思われます。

――そうすると、この甲第5号証の1を作成した時点では、その220例目であるということは把握していたということですか。

A医師 順番としては把握していたのかもしれません。

――これを作成した日ですけれども、1998年の1月19日というふうに日付が書いてありますけれども、この日ですか。

A医師 書いてある以上は、その日じゃないかとは思うんですが、実際4年前に1月19日に何があったか覚えているわけもないわけでありまして、常識的にはそこに書いてある以上その日じゃないかとは推定されます。

次に浅野弁護士は、被告・国の側が提出したKさんの症例登録票(乙第13号証の2)をA医師に示して見せた。同じ日付なのに、内容は正反対である。

――この症例登録票ですけれども、この症例登録票もあなたが作成されたものですか。

A医師 はい、そうです。

――この日付ですけれども、1998年1月19日というふうに記載してありますけれども、この症例登録票を作成した日は覚えていますか。

A医師 先ほども言いましたけども、わかりませんけども、そこに書いてある以上はその日前後であったんじゃないかと推定されます。

――先ほどの甲第5号証の1の症例登録票と、こちらの症例登録票とどちらを先に作成したんですか。

A医師 明らかに向こうを先に作成したものと考えています。

――甲第5号証の1を先に作成したと。

A医師 はい。

――この乙第13号証の2を作成したというのは、同じ日ですか、それもわかりませんか。

A医師 いや、それはわかりません。ただ、数日たってからかもしれません。それはわかりません。

――この乙第13号証の2を作成した理由ですけれども、結局井上教授が重複がんはこのクリニカルトライアルの対象にすべきでないということで除外したということでしたね。

A医師 はい。

――重複がんであることが確定的に判明したのはいつですか。

A医師 これは、確定的に判明したという時期はありません。これは各医師の判断ですので、最終責任者の判断になりますけども、重複がんの可能性が強かったというのは術後間もなくして持っていた我々の認識ではあります。

――あなたの陳述書の中で、病理検査をして重複がんであるというふうに最終的に井上教授が診断されたのが、平成10年(1998年)1月27日というふうに陳述書に書いてあるんですけれども、それは間違いないですか。

A医師 はい。

――それを受けて、この乙第13号証の2をつくったわけではないわけですね。

A医師 病理学的に診断がついたのは、その時点であります。1月27日であります。ただ、病理学的以前の臨床診断はその前についております。推定ですけど。

――先ほどもあなたの話の中でありましたけれども、臨床的には重複がんであろうと、ほぼ間違いないだろうということだったんですね。

A医師 ええ。

――それなのに、どうして一たん甲第5号証の1の症例登録票を登録可能であろうということで作成したんですか。

A医師 それは、重複がんであるかどうかという判断は非常に難しいものがありまして、私個人の最終判断ではできないということであります。

――ただ、要するに重複がんであることが、多分そうだろうというような認識もあなたは持っていたわけでしょう。

A医師 はい。

――であれば、わざわざ別にこのKさんを症例登録する必要がないんじゃないかと思うんですけど、それをなぜあえて登録可能だろうというふうな甘い見込みといいますか、可能性がほとんどないような見込みで症例登録票を作成しなければならなかったんですか。

A医師 それは、プロトコルにも書いてありますように、重複がんを登録してはいけないという規定はどこにもないんです。したがいまして、重複がんも登録できる可能性としては余地としてはあったわけなんです。しかしながら、この会の設立者である井上教授の意思として、できる限り純然たる卵巣がんのみを対象にしたいと、これは当然のことでありまして、そういう症例を含めますと解析結果がわけのわからないものになってまいりますので、立場の違いと申しますか、私はできるだけいろんな人を登録したい。しかしながら、教授としては解析のためにはできるだけピュアな、純粋な症例だけにした方がいいという見解の違いもあったのかもしれません。

――乙第13号証の2を作成した正確な日は覚えていないにしても、Kさんに対する抗がん剤の投与、化学療法の開始日が平成10年(1998年)1月20日ですけれども、それよりも前ですか、後ですか。

A医師 それはわかりませんが、少なくとも登録できないと決定したのは化学療法投与前であります。それを作成した時期は、同日であったのか、あるいはその後しばらくおくれて、調査解析のために後々ややこしいことになったらいけないから、登録しなかったことだけ明記しようということで、事後的に作成したのかもしれません。

――事後的に作成したとすると、この乙第13号証の2に書いてある日付が実際の作成日とは違うということになりますね。

A医師 ええ、それは違うかもしれません。

――それは、どうしてその日に1月19日付で記載しなきゃいけなかったんですか。

A医師 当初に提出した登録票が1月19日になっていたからかもしれません。(略)

――症例登録票(乙第13号証の2)の一番下の症例登録先として、金沢大学産婦人科ということでファクス番号が記載してありますね。これと全く同じ書式というのはいつから使っているんですか。

A医師 先ほども申しましたけども、既にこの症例登録にさかのぼること数か月以上前であったと思います。

浅野弁護士はここで、乙第28号証の1~3をA医師に示した。被告側が法廷に提出したもので、北陸GOGクリニカルトライアルに登録された別の3人の患者の症例登録票だ。それぞれ金沢市立病院(登録日=1997年5月20日)、富山県立中央病院(同=1997年7月8日)、富山市民病院(登録日未記載で、FAXの送信日が1997年9月20日)の医師が作成したもので、登録先が金沢大学産婦人科となっている。ただし富山県立中央病院の登録票は、印刷された中外製薬のFAX番号に二つの×印がつけられ、その横に手書きで金沢大学産婦人科のFAX番号が記されている。

――その証拠として、被告の方から出ているのが乙第28号証の1ないし3ですね、(略)その根拠としてあなたが言われるのは。

A医師 はい、そうだと思います。

――まず、この乙第28号証の3と先ほどの乙第13号証の2というのは書式が全く違いますね。

A医師 はい。

――これは、結局電話番号、ファクス番号の方は手書きで書いてあるもので、恐らく甲第5号証の1を何らか修正したかなんかして作成したようにも思えますけれども、少なくともあなたが作成した乙第13号証の2とは全く違う書式ですね。

A医師 書式は違います。

――乙第28号証の2も、これも違いますね、これはまだ中外製薬が登録先として記載されてあるもとの登録票ということになりますね。

A医師 ちょっと比較させてもらっていいですか。

浅野弁護士は甲第5号証の1をA医師に示した。

A医師 これは中外製薬です。これとこれは同じです。

――次に、乙第28号証の1ですけれども、これと乙第13号証の2とは同じですか。

A医師 はい。

――よく見てください。14から下の部分同じですか。

A医師 違うんじゃないでしょうか。

――CAP療法とCP療法でお願いしますというふうに乙第13号証の2の方には書いてありますね。

A医師 違います。

――乙第28号証の1の方は書いてありません、書式違いますね。

A医師 はい。

――この症例登録票というのは、書式というのは今まで種類は幾つあったんですか。

A医師 幾つかは記憶しておりませんけど、それを見る限り幾つもあったんじゃないかと思われます。

――あなたが、乙第13号証の2として作成されたというこの症例登録票ですけれども、これと全く同じ書式が出てくるのが、被告から提出された症例登録票を見ますと1998年の3月以降なんですけれども、この乙第13号証の2というのは3月以降の書式ではなかったんですか。

A医師 それはわかりません。ただ、たまたまそういう時期だったのかもしれませんけども、幾つも様式があること自体も私は認識しておりませんでしたので、ちょっとお答えできません。

浅野弁護士はここで、甲第5号証の2~4をA医師に示した。原告側が証拠として提出した、北陸GOGクリニカルトライアルに登録された患者の一覧表である。

――この症例登録票の一覧表ですけれども、これはだれが作成したものですか。

A医師 中外製薬の事務局か我々だと思いますけど、中外製薬の事務局の可能性が高いと思います。

――この甲第5号証の2の51番、最後のところですけども、日付が1998年6月23日と記載されてあります。少なくとも作成されたのは1998年6月23日以降と思われますが、そのころはあなたの先ほどの話だと、中外製薬は登録事務局から外れているということでしたね。

A医師 はい。

――中外製薬が登録事務局から外れていて、どうして中外製薬がこれを作成するんですか。

A医師 その理由は、実際学会前の症例の統計解析などを一切依頼しておりましたので、(略)症例可能な登録が出た段階でどんどんリストアップされていくものは中外製薬の中にずっとたまっていっておりました。

――これは、先ほどの話だと井上教授が登録の可否を決定する前に作成されるものですか。

A医師 そうです。

――井上教授が登録の可否を決して、その後で割りつけを行うということでしたね、CPかCAP療法かどちらかの。

A医師 いえ、ただそれはすべての症例に言えるわけじゃなくて、既に振り分けられたものが報告として来る場合も多々ありました。

――そういう場合もあるし、中外製薬が割りつける場合もあるわけですよね。中外製薬というか、井上教授が登録の可否を決定した後に、登録事務局が振り分けるというケースもあるわけですよね。

A医師 あります。

――その登録の可否を決した後に、その化学療法のAかBか、要するにCPかあるいはCAPかという、その振り分けが決まるわけですよね。この表を見ますと、抜けているところもありますが、ほとんどAかBかというその割りつけ、振り分けというのは書いてあるんですけれども、それでも登録可否を決する前に作成されたものということになるんですか。要するに、振り分け後のAかBかというその記載が2か所抜けているところありますけれども、それ以外は記載があるんですけど。

A医師 これは、恐らくどんどん症例が集積してきまして、学会で発表する前のデータとして、このリストアップされた名前をもとに後から右側に記載していく可能性もあると思います。最終的に化学療法どちらになったのかということです。

――ただ、これは振り分けを行う前に登録事務局の方で作成した一覧表ということなんでしょう。

A医師 はい。ただ、学会発表前にどういう人にどういう治療がなされたのかということを事後的に明らかにして、発表の際のデータシートにするために後から書かれた可能性もあると思います。

――先ほど乙第13号証の2を示しましたけれども、結局乙第13号証の2を作成した時点では、登録からKさんを除外したということですね。

A医師 作成した時点より前かもしれません。

――作成した時点の前かそのころに登録から外したということですね。

A医師 そうです。

――これ見ますと、先ほども作成が1998年6月23日以降であろうというふうに言いましたけれども、1998年6月23日の時点でもまだKさんが登録された状態になっていますね。

A医師 はい。

――どうして5か月近く放置されていたんですか。

A医師 それは、先ほども申しましたとおり、まず症例可能な登録があれば全部左側に名前としてはリストアップされたものに後からいろんな追加でこちらに記載していくこともあったんですけど、除外症例というのは実はこの1例だけだったんですが、さかのぼってこの症例の名前をリストから抜いてくださいと、そういう依頼も実際していないですし、そういう操作はしていなかったということです。だから、残ったままになったということです。

――先ほどの選択条件を満たしていませんというところにチェックしてある乙第13号証の2を作成して、その書面はどこかへ提出したんですか。

A医師 いえ、提出はしていなかったと思います。

――あなたが保管していたということですか。

A医師 と思います。

――今示しました甲第5号証の2ないし4のような症例登録の一覧表というのは、これは中外製薬から送ってくるんですか。

A医師 送ってくるというよりも、学会の直前にあるいは途中の経過時点でどれぐらい症例がたまったのかという目安として、担当の製薬会社の人が毎日のように大学に出入りしていますから、その都度提示してもらったということであります。

――平成10年(1998年)1月19日前後は、こういう症例登録票の一覧表というのは持っていたんですか。

A医師 ちょっと厳密にはお答えできないんですが、先ほど申しましたように北陸GOGの研究会というものを定期的に行っておりまして、その都度大体どれぐらい症例がたまっているのかという目安に、そのリストアップをしてもらったものを使ったという記憶があります。ただ、Kさんのその登録どうのこうのという前後に、どのリストアップが存在していたのかはちょっと現時点ではわかりません。

――あなたが乙第13号証の2を作成した後、症例登録票のこの一覧表にKさんが登録されたままの状態で記載が載っているということを認識はしていましたか。

A医師 認識していなかった可能性もあると思います。その理由としまして、名前を手書きで書いていますが、なぜ手書きにしたかというと、その後ノイトロジンの調査なんかで白血球の増減なんかを、あるいは腫瘍縮小の効果なんかをカルテから探し出して調査した時期があるんです。そのときに、カルテ番号だけじゃだれなのかわからないから、そのカルテ番号に合致する名前を探し出して、ここにKさんがおるなということを、このカルテがKさんのものであるということをその時点で明示するために、Kさんの名前を書いたものと思われます。

浅野弁護士は甲第5号証の2を示した。

――甲第5号証の2には、カルテ番号の記載がないんですけれども。

A医師 とすると、この登録日とかあるいはイニシャル、ここからこれがKさんであったなということを認識して手書きで書いたものと思います。

――Kさんがここに載っているということを認識した後、中外製薬にそこからKさんの入力されているのを抹消してほしいというようなことはお願いしたことはありますか。

A医師 お願いしていません。なぜならば、Kさんは1回しかCAP、ACPですか、投与されておりませんので、そのまま解析していったとしても1回だけのデータですので、事後的に当てはまらないということが明らかになるから、わざわざさかのぼって一生懸命削除するような行動はとっておりません。

――この症例登録票の一覧というのは、基本的にはどんどんふえていく一方ということですよね。

A医師 そうです。

――これは、基本的には登録日として記載されているその日付順に並んでいるんですか。

A医師 いや、ちょっとそれはわからないです。実際、中外製薬がつくっている部分もかなりありますので、どういう順番になっているかというのはちょっと現時点ではお答えできません。

浅野弁護士は甲第5号証の2、乙第18号証を示した。

――乙第18号証は、症例登録された52例についての一覧ですね。これと甲第5号証の2と比較しますと、乙第18号証の48番ですけれども、イニシャルで言うとF.I(※筆者注=乙第18号証では「F.Y」と記されており、尋問調書の記載ミスと思われる)という記載がありますが、その方は甲第5号証の2の方には記載がないんですけれども、途中からこういうふうに入ってくる方というのはいるわけですか。どんどん例えば51番まで入力されていれば、次52番、53番と順番に来るんであればわかるんですが、もう既に入力されている行の間に別の方を挿入して入力するということはあるんですか。

A医師 これは、必ずしもその順番につくられていったというわけでもないですし、途中に割り込ましたというわけではないと思いますけど、甲第5号証の2で漏れていて後で登録されたやつが、恐らく乙第18号証に載ったということです。

――これを見ていくと、甲第5号証の2と3と乙第18号証の日付というのが、登録日というのが大体一致しているように思うんですが、あなたにその理由はわかりますか、どうしてこの乙第18号証の48番がこういう形で挿入されているのかということは。

A医師 ただ、甲第5号証の3と甲第5号証の2も、これ書体も様式も違います。ですから、連続したものかどうかは現時点ではお答えできません。明らかにこれは書体も違いますし。

続いて浅野弁護士はインフォームド・コンセントについて尋ねた。クリニカルトライアルの対象になったすべての患者に対し被験者にすることや治療法を無作為に割り付けることを説明したかどうか問われたA医師は「すべての患者さんにしていたかどうかは、自信はありません」「(説明していない患者が)いるかもしれません」と答えた。その後、次のようなやり取りがあった。

――それはしなくていいんですか。

A医師 いけないと思います。

――クリニカルトライアルのプロトコルの中にも、実施要領の中にも文書による同意を得るということが記載されていますね。

A医師 はい。プロトコル遵守という点ではする必要があると思います。しかしながら、先ほど申しましたように法的と申しますか、臨床試験の概念からいいますと、その必要はないということであります。プロトコル遵守という点では、同意をとった方がいいんじゃないかなと思われます。

――ちなみに、同意をとられた方というのは実際にいるわけですか。

A医師 いると記憶しておりますが。

――それは、文書でとっているわけですか。

A医師 文書でとっている症例もあるかと思いますが、今何人ぐらいだれにとったのかという記憶がちょっとございません。

北陸GOGの比較臨床試験におけるインフォームド・コンセントの実態がどうであったかについては、判決が出た後、金沢大学が調査を行うことになるので、後述する。

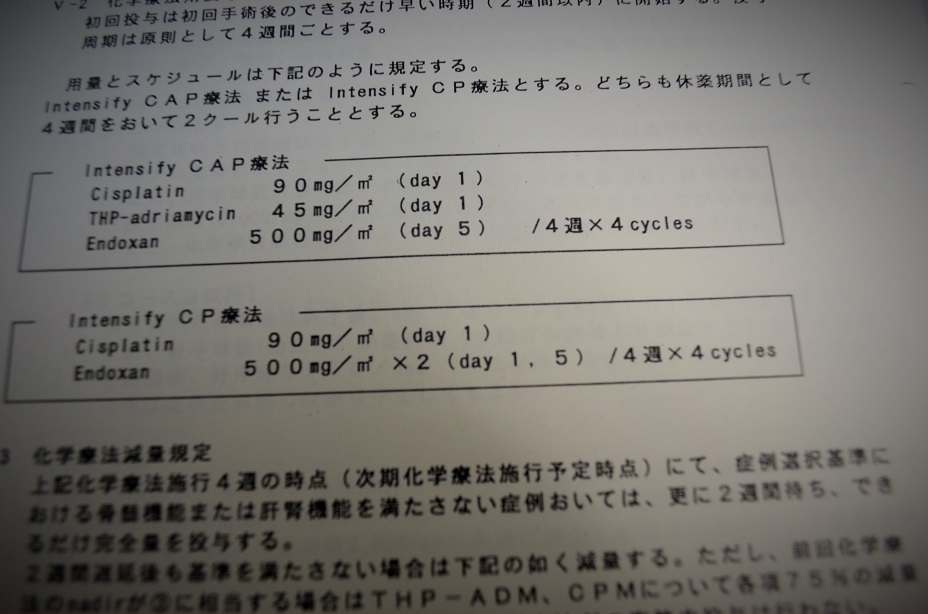

ノイトロジン特別調査のプロトコールに記されたCAP療法、CP療法の投与方法

ノイトロジン特別調査のプロトコールに記されたCAP療法、CP療法の投与方法KさんはCP療法の開始後、副作用に苦しみ、別の抗がん剤に切り替えられたが、その経緯についてA医師は、投与を中止したのは副作用が理由ではなく効果がなかったからだ、と説明した。以下は、薬剤の切り替えについての浅野弁護士とのやり取りである。

――KさんにCP療法を行って、先ほど副作用はそれほどひどくなかったというふうにおっしゃいましたけれども、抗がん剤を化学療法を開始してからひどい嘔吐だとか、あるいは下腹部痛、それから発熱がしばらく続くという状態にKさんは陥りませんでしたか。

A医師 陥りました。

――それは、副作用ではないんですか。

A医師 副作用ではありますが、ただこれはシスプラチンを投与した患者さんには、ほぼ全例に見られる症状であります。

――全例に起きるというふうにおっしゃいましたけれども、こういう化学療法をした場合にはKさんと同じような発熱が1か月近く続くとか、ひどい嘔吐だとか、そういったことというのは全例に起きるんですか。

A医師 1か月も続いたかどうかというのは、それが正確かどうかは私はわかりませんけども、少なくともひどい嘔吐はほぼ全例に起こります。

――先ほどの主尋問の中でもありましたけれども、血液にかびが入ったということがありましたね。

A医師 はい。

――それは関係ないんですか、発熱等やあるいは吐き気とか、そういった副作用の症状に関係は。

A医師 副作用の一つとして先ほども申しましたように、体力の低下によるカンジダ血症というものは因果関係があった可能性もあります。しかしながら、それは通常量を投与していてもそうなった可能性は否定できないわけで、必ずしも90を投与したからカンジダ血症が起こったと、それを因果関係を決めつけるのはちょっと無理があるんじゃないかと私は考えます。(略)

――副作用としては、それほどひどいことではなかったということになりますと、どうしてCP療法を途中でやめたんですか。

A医師 先ほど説明いたしましたとおり、効果が余り十分でなかったからであります。

――その効果の点だけですか。

A医師 そうです。ただ、先ほど言いましたように腫瘍の再発によって尿路系が閉塞しておりまして、腎臓に負担がかかるような状況ですので、腎臓に毒性のあるシスプラチンは避けた方がいいかもしれないという判断は働いたかもしれません。この段階では、腎機能を我々は問題にしております。したがって、腎機能に問題のないタキソール、カルボプラチンに変更したという配慮も恐らく働いていると思います。カルテにもそれは記載してあったんじゃないかと思います。

――腎機能に負担のないタキソールの方がいいということで、タキソールを始めたということですか。

A医師 はい。

――タキソールを始めたのは、平成10年(1998年)3月に入ってからですね。

A医師 そうです。

被告側、原告側双方の尋問が終わった後、裁判官が補充尋問をした。井戸謙一裁判長はまず、抗がん剤の投与方法について尋ねた。

――一般論としてお聞きしますが、抗がん剤75ミリグラムを3週間に1度投与するのと、100ミリグラムを4週間に1度投与するのは、副作用という点では同じですか、違うんですか。

A医師 投与直後の副作用は、当然100をやった方がその投与直後の副作用としては顕著に出てくる可能性はございます。

――例えば本件の抗がん剤を8週間に1度180投与するなんていうような投与方法はとらないわけですね。

A医師 とらないです。

――それは、やはり直後の副作用を考えているから。

A医師 そうです。

――3週間に1度投与するか、4週間に1度投与するかというのは、どういう要素から決めているんですか。

A医師 理想的には、3週間に1回やった方が詰めてやるわけですから、腫瘍を縮小させるという点ではいいんじゃないかと思います。抗腫瘍効果をねらいまして、できるだけ短いサイクルで短い期間で頻回にやる方が、抗腫瘍効果としてはいいかもしれません。しかしながら、実際に3週間たっても白血球の低下とかが続いていまして、一たん落ちた白血球がまたもとに戻らないと次の抗がん剤投与できないわけでありますから、その場合は3週間で投与しようと思っても実際には4週間に延びてしまったりとかというのが実情であります。

――すると、副作用による白血球の低下が回復する期間を考えて、おたくの病院では4週間に1度の投与をしていると、そういうことですか。

A医師 はい。なかなか3週間に1回の投与というのは、実際問題は無理に近いと思います。ほとんどの患者さんで白血球が低下して……。

次に井戸裁判長は、被告側が乙第48号証として提出した、比較臨床試験の症例登録の流れを示した図についてA医師に尋

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください