2019年06月14日

中山国際法律事務所 代表弁護士

中山 達樹

中山 達樹(なかやま・たつき)

中山 達樹(なかやま・たつき)ESG投資やSDGsが叫ばれる昨今、コンプライアンス体制の整備は各社において改めて最重要課題となっている。日産ゴーン会長の事件も、ガバナンスやコンプライアンスへの関心をさらに高めている。新紙幣の顔となる渋沢栄一の『論語と算盤』により、企業倫理に注目が集まってもいる。

しかし、「コンプライアンス」に倫理・道徳までを含めるのも違和感がある。コンプライアンスという言葉の持つ消極的・ネガティブなニュアンスから、コンプライアンスの限界を感じている企業も多い。コンプライアンスの重要性は分かっていても、旗振りをする役職員が本当にコンプライアンスの価値を信じていなければ、コンプライアンスの浸透は期待できない。

本稿では、「コンプライアンス」が本来的に持つ字義的な限界にスポットライトをあて、その価値を「インテグリティ」の概念を使って再考してみたい。

(1) お仕着せのコンプライアンス

「コンプライアンス」は、20年ほど前にアメリカから導入された、いわば「与えられたもの」だ。自発的に日本独自で発生・発展したものではない。コンプライアンスという、かつては人口に膾炙していなかったカタカナ語が用いられているのはその所以だ。

このような導入経緯からしても、どうしても「受け身」でコンプライアンスを捉えてしまいがちである。コンプライアンス担当者が使命感を抱かずに行う「お仕着せ」のコンプライアンス研修ほど、眠たいものはない。

(2) 語感が持つ限界

コンプライアンスが人気のないもう一つの理由は、その逐語訳・語感である。コンプライアンス(compliance)の語義は「遵守」「守ること」。コンプライアンスを「守らされる」側からすると、「上から目線」「押し付けられた」「やらされている」感がある。人間は本来的に自由を求める生き物だ。ルールを押し付けられて喜ぶ人はいない。

このように、コンプライアンスの語義からして、我々はそこに「当事者意識」を持ちにくい。「一人称」で考えにくい。「自分の問題」として捉えづらい。

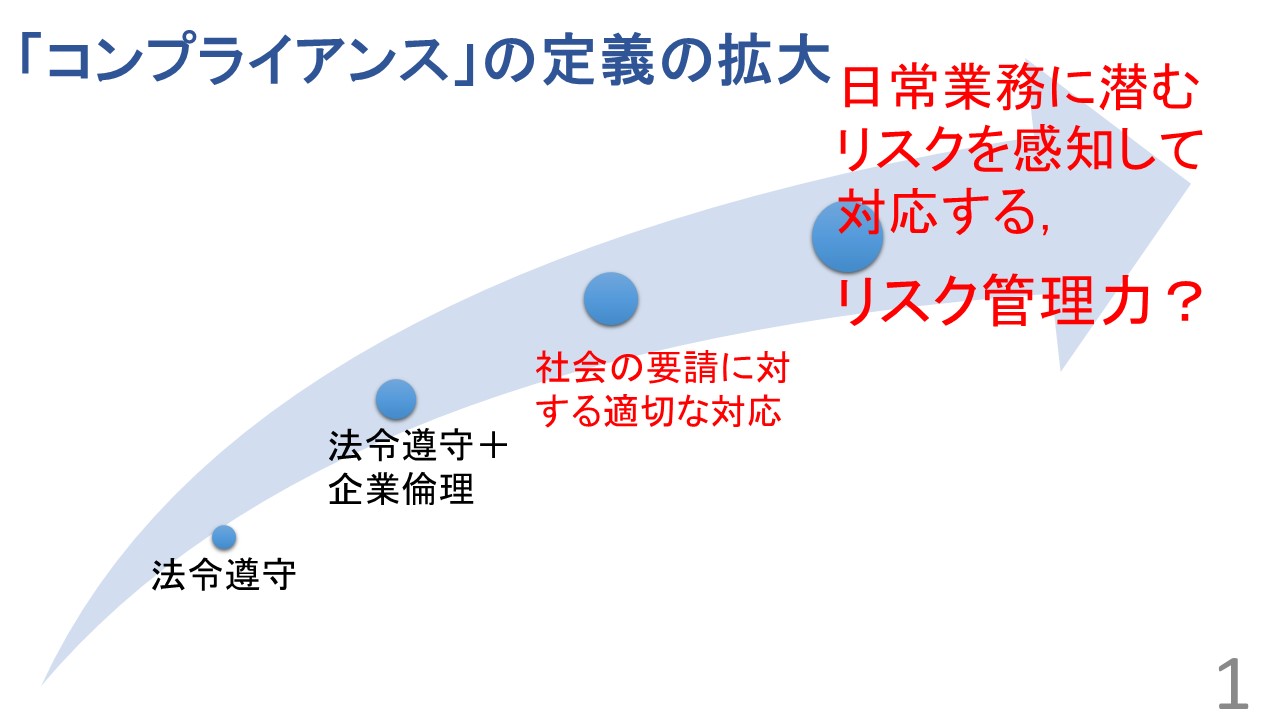

(3) 拡大解釈の限界

ただ、これではリスク・マネジメントとの区別がつかないし、Compliance(遵守)という語源からあまりにもかけ離れすぎている。

このように考えると、真の意味での「コンプライアンス」が会社に根付くためには、そもそも「コンプライアンス」という言葉を使うことに限界があるのではないか?という大胆な問題提起をさせていただきたい。

そこで、コンプライアンスに代わる、もしくは、コンプライアンスを補う用語として、「インテグリティ」という用語に注目してみたい。

(1) 日本におけるインテグリティの発展

インテグリティは、経営学の大家ピーター・ドラッカーが、「経営層に必要な資質」の一つとしてだいぶ前から提唱している。インテグリティがコンプライアンスの文脈で日本で語られ始めたのも、今に始まったことでもない。2000年代初頭、それこそコンプライアンスが語られ始めた当初から、すでに高巌教授やKPMGなどがコンプライアンスの文脈でインテグリティを著作で説明している。

しかしながら、インテグリティの「言葉としての分かりにくさ」から、日本では浸透してこなかった。「コンプライアンス」という言葉から「遵守」をイメージできても、「インテグリティ」という言葉からそれに相当する日本語をイメージできる日本人は皆無に近い。

(2) 最近のインテグリティ再評価

資本主義の発展は、牧歌的経営を容赦なく葬り去っている。ESG投資やSDGsなどに象徴されるとおり、投資家の目は年々厳しくなっている。コンプライアンス・ガバナンスの要請は年々高まり、その文脈において、インテグリティが再度、脚光を浴びている。これは、先に述べたとおり、真のガバナンス・コンプライアンスを浸透させるためには、従来の「コンプライアンス」が持つ(語義的な)限界が認識されてきたからと思われる。

(3) インテグリティの現状

まず、目を海外に向けてみると、欧米企業では、日本企業よりはるかに多く、コンプライアンスの文脈でインテグリティが語られている。枚挙に暇がないが、例えば、ゼネラルエレクトリック(GE)やダイムラーなどがウェブサイトで大きくインテグリティを取り上げている。四大会計事務所も、インテグリティを前面に出して称揚する。

日本では、花王やAGCなどのほか、大手総合商社がインテグリティをコンプライアンスの文脈で力強く掲げている。例えば、丸紅は、「正義と利益のどちらかを取らなければならない状況に遭遇したら、迷わず正義を貫け(When you are faced with a choice between integrity and profit, choose integrity without hesitation)」とコンプライアンス・マニュアル冒頭で謳う。日本語版の「正義」を英語版では「integrity」と訳している。三井物産は、インテグリティを前面に掲げ、判断に迷ったときに「誇りを持てますか?」を自らに問いかけるように行動指針で説いている。

もっとも、日本企業全般を見ると、インテグリティはまだまだ浸透しているとはいえない。「インテグリティ」でのネット検索件数も、「コンプライアンス」の100分の1程度にとどまる。

(4) インテグリティの語義は?

そんなインテグリティは、そもそもどのような意味を持つのであろうか。逐語的には、「完全であること」が本義である。そこから、人格の高潔性・誠意・正直・品位などと表現される。

ただ、誠意や正直から連想される倫理観・道徳・規範意識を論じるのであれば、あえて「インテグリティ」というカタカナ用語を用いる必要はない。そのため、インテグリティは用語として日本では広まらなかった。本稿では、倫理観・道徳とは異なる、独自の積極的な意味を持つインテグリティの意義と価値を掘り下げる。

インテグリティの意義と価値は、以下のとおりコンプライアンスと比較できる。

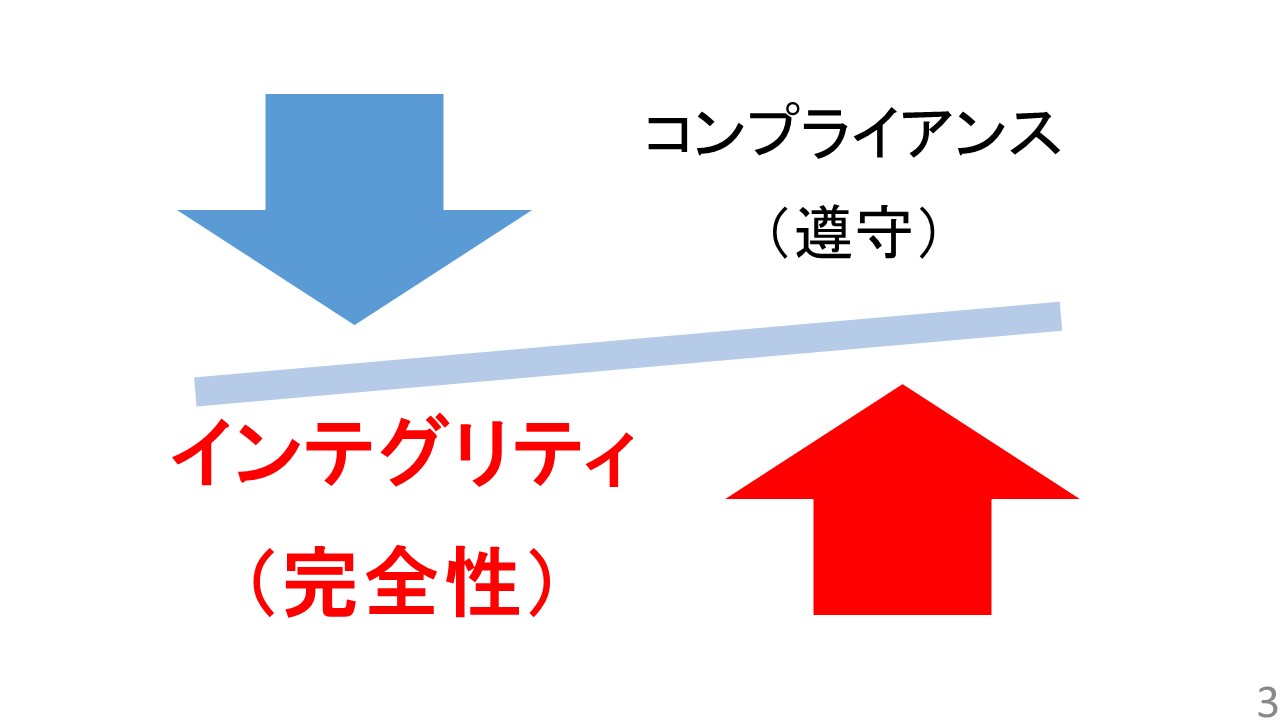

(1) コンプライアンスとインテグリティは表裏一体

インテグリティの意義をまずは簡単にイメージしておこう。端的には、コンプライアンスとインテグリティは、同じものを、違う視点で見たものと考えてよい。具体的には、コンプライアンスは、会社・組織や社会からのニーズに合わせて「上から」の遵守を要請するもの、いわば他律的な規範といえる。

(2) コンプライアンスとインテグリティの違い

上記のように、コンプライアンスとインテグリティはほぼ同内容の表裏一体のものを、異なる視点から見たものといい得る。ただ、より厳密には、コンプライアンスとインテグリティは以下のように異なる。他律的な規範であるコンプライアンスでは、どうしても「悪いことをしない」という消極的な捉え方をしがちである。一方、自律的な規範であるインテグリティでは、「良いことをする」という積極的な捉え方をすることができる。別の言い方をすれば、「組織が与える規範を守らせる」という否定的なニュアンスを伴うコンプライアンスとは異なり、インテグリティは、「自らの価値判断で規範を自発的に守る」という肯定的なニュアンスを持ち得る。

イメージ的には、コンプライアンスではコンプライアンス担当部署のみが風紀委員を(嫌々、ないし、嫌われながら)務めるのに対して、インテグリティでは、会社構成員「全員」が風紀委員を務める。例えば、コンプライアンス担当部に、個別事案につき、「これって、ギリギリセーフですかね?」のような質問が社員から寄せられることがある。これは、自分の名前で責任を持って判断していないので、「インテグリティ的」ではない。規範に抵触するかの判断を他人任せにしている点で、「コンプライアンス的」である。このように、判断を他人任せにしてしまいがちなのが、コンプライアンスの弱点である。

(3) 「手垢のついた」コンプライアンスからの卒業

このように、コンプライアンスには、どうしても受身的・否定的・消極的なニュアンスが伴ってしまう。コンプライアンス浸透から20年経ち、悪い「手垢がついて」しまったのである。一方、インテグリティには、日本語からイメージしにくいだけに、幸いなことに、変な手垢がついていない。新しい用語として、フレッシュに偏見なくその意義を考えることが可能なのである。

なお、コンプライアンスと異なりインテグリティが浸透してこなかった理由を、日本の教育に求めることもできる。日本の教育では、詰め込み型と揶揄されるとおり、「覚える」ことが奨励され、自ら「考える」ことが軽視されてきた。これは、他律的な規範であるコンプライアンスと親和性があり、自律的な規範の形成・運用を求めるインテグリティとは距離感がある。

(4) 会社理念との親和性

コンプライアンスと異なり、インテグリティには会社のフィロソフィーやヴィジョン・創業者の理念と親和性がある。20年前に海外から導入された「輸入モノ」であるコンプライアンスは、それ以前から存在する会社の理念と結びつけることは難しい。また、「堅い」「否定的」「消極的」イメージがあるコンプライアンスを、ソフトかつ肯定的に打ち出す会社理念と強引に結びつけるのも抵抗感が残る。一方、手垢のついていないインテグリティには、これらの障害がなく、会社理念と結びつきやすい。

以下は、倫理・道徳とは異なる、インテグリティの独自の価値についてさらに掘り下げる。

(1) 個人におけるインテグリティ

インテグリティの本義は「完全性」である。そこから、「言ったことはやる」「やらないと言ったことはやらない」「いつまでに何をやる」という「約束を守る」「言葉を尊ぶ」ことがインテグリティの表れといえる。約束を守る人間に信頼が与えられるのは当然である。それゆえ、インテグリティに「高潔」「誠実」という訳語が与えられる。

(2) 倫理・価値基準と切り離したインテグリティ

「高潔」「信頼」というインテグリティの意味は、倫理や道徳と連想されやすい。倫理・道徳や規範意識は、善悪の価値基準、すなわち、正しい/正しくないという判断を伴う。一方、インテグリティの語義が「完全性」であることから、インテグリティにあえて善悪を取り込まない理論(ハーバード・ビジネス・スクールのマイケル・ジェンセン教授などが提唱)を紹介する。

具体例から説明しよう。仮に、ハンドルを右に1000回切った場合、999回は右に行くものの、1回は左に行く車が開発されたとする。危なっかしくて誰も乗れないし、それでは車社会は成り立たない。そのような車は完全性(インテグリティ)を欠いている。これと同様、「言ったことを守らない」「やるべきことをやらない」人は、人として完全性(インテグリティ)を欠いているといえる。

(3) 組織としてのインテグリティ

完全性(インテグリティ)を欠いている人が組織にいる場合、その組織は完全性を欠いている状態にある。組織がそのパフォーマンスを完全・完璧に発揮するためには、約束を守り、言葉を尊ぶ構成員がいることが必要だ。嘘つき社員がチームにいては、組織の完全性・パフォーマンス向上は望めない。このように、組織としてインテグリティを論じる場合、その組織が文字どおり「完全」であることを志向する。個々人の倫理観や資質に頼らない。人間は常に間違え得ることを前提に、会社組織として完全であるためには、チームでの助け合いが必要であり、そのためにはコミュニケーションが重要になってくる。組織におけるインテグリティの本質は、よどみない闊達なコミュニケーションである。

このように、「個々人が不完全であることを前提にして、組織として完全性を目指す」ためのツール・思考法・方法論が、ここで論じるインテグリティである。こう考えると、インテグリティの目的は、組織の活性化や組織のパフォーマンス向上のためとも捉え得る。

具体例を挙げる。仲睦まじい家族があり、忌憚のないコミュニケーションが毎日行われているとする。これがまさに完全な組織体であり、インテグリティがある状態だ。一方、会社において、「あの役員にはあんなことは言えない」「別の部署の所管だし…」「派閥の問題があるから…」というようなコミュニケーションが完璧でない状態(あるべきコミュニケーションが行われていない状態)があるとすれば、それはインテグリティがない状態だ。

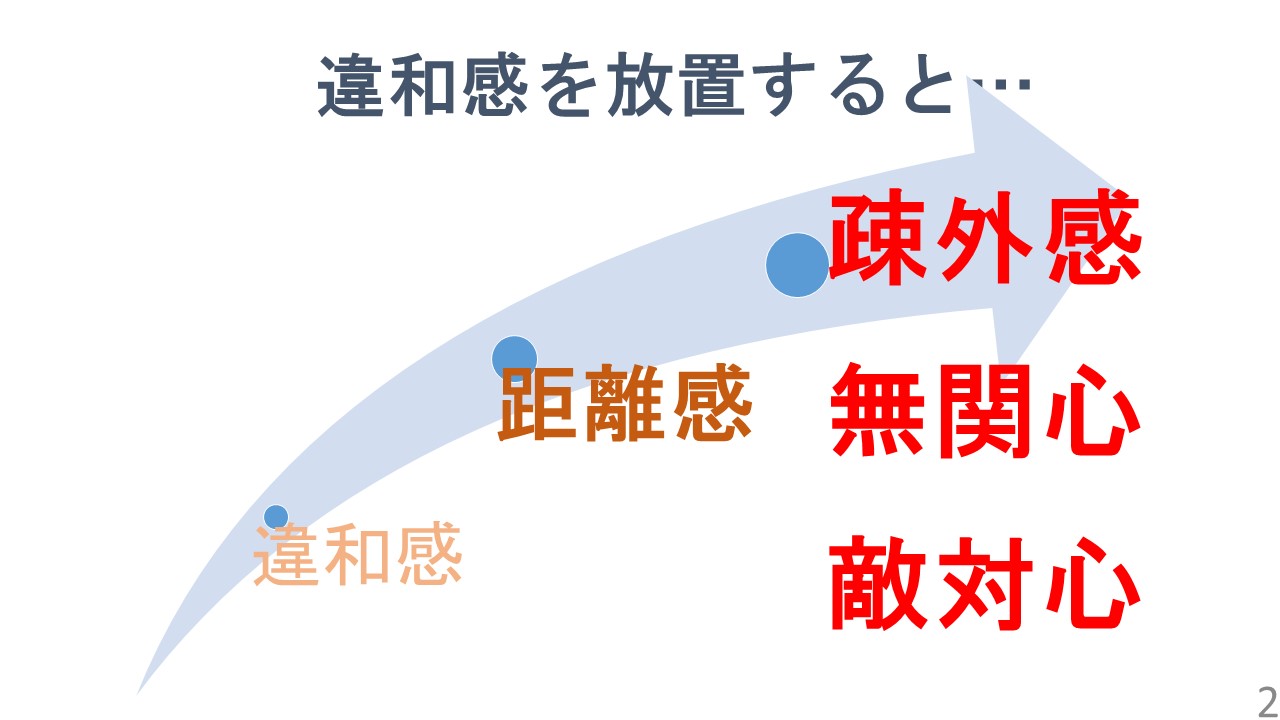

(4) インテグリティとコンプライアンスとの関係

より具体的に、組織としてのインテグリティないしコミュニケーションがコンプライアンスの文脈でどれほど重要かを見てみよう。多くの不正は、ある悪人が「やってはいけないことをやる」だけではなく、それに気づいた、または、違和感を抱いていた周りの人が「言うべきことを言わない」「期待されたことをやらない」ために生じたり、発見が遅れたりする。コンプライアンスの危機は、畢竟、コミュニケーションミスから生じるといえる。セクショナリズム・縦割りの弊害が強い企業で起こりがちな、他部署のやることに無関心で責任を押し付けあっている状態は、組織として「完全」ではない。あるべき理想的なコミュニケーションが発生していない状態(=インテグリティがない状態)は、コンプライアンスの危機でもある。

このような、「組織の完全性及び間断のないコミュニケーションを志向する」という意味でのインテグリティ理論を導入した場合、どのような効果が期待できるだろうか。

まず、インテグリティを、コンプライアンスの前段階の防波堤として用いることができる。いわば事前のディフェンスラインとして、コンプライアンスを論じる前に、まずは個々人が自発的にインテグリティに照らし合わせて考えることが期待できる。例えば、「シルバーシートに座らない」「身障者用駐車場に駐車しない」「女性専用車両に男性が乗らない」という規範ないし社会の要請がある。これらは、違反しても違法・犯罪になるとは言いがたいので、法的な規範ではない。いわば自発的・自律的な倫理規範である。これらの規範は、コンプライアンスの問題というよりは、インテグリティの問題として捉えやすい。インテグリティの方がコンプライアンスより高度な基準ともいえる。ダイムラー・グループでは、この意味でのインテグリティを「心のコンパス」と呼んでいる。

次に、インテグリティに照らし合わせた社内コミュニケーションの活発化が期待できる。許される個々の行為を考える場合、価値観は常に価値相対的であり得るから、「自分の価値観・インテグリティはあてにならない(かもしれない)」という謙虚さを感じることができる。それゆえ、社内において「この事案はインテグリティ的に許されるのか」という自問自答が、自発的な対話を促すことにもなる。このインテグリティに関する会話が増えるのが、コンプライアンス目的達成における一つの指針にもなる。

コンプライアンスは、「クリエイティブ」な仕事とは最も程遠い、コストセンターとして忌み嫌われる職種であった。しかし、インテグリティ理論を導入することで、組織・コミュニケーションが活性化され、業務効率が仮に1%でも向上したとする。業務効率の向上は売上・利益に直結するから、年商数百億円の企業であれば、インテグリティ導入による組織活性化と効率化は、数億円の利益増大に寄与する(実際、そのような実感を得ている企業も多い)。

このように考えると、インテグリティを利用した組織の活性化により、コンプライアンス業務が、プロフィットセンターになり得る。インテグリティやコンプライアンスが、利益を生み出すクリエイティブな仕事となるのである。

インテグリティ理論を導入する場合のポイントを挙げる。

本稿で紹介したインテグリティ理論の骨子は、遺漏のないコミュニケーションの実現である。そのためには、「言われた/言ったことをやる」だけではなく「期待されることをやる」ことを徹底したい。人間は常にミスをする。完全ではない。「いついつまでに仕上げる」と宣言した仕事も、何らかの事情で果たせない場合があり得る。その不測の事態に備え、事前に周りに援助を頼むなど、先回りした抜け目のないコミュニケーションをすることが期待される。

多くのサラリーマンは、「自分が何をすべきか」までは考えても、それから先に一歩踏み込んだ「自分に何が期待されているか」までは考えない。しかし、「すべき」ではなくても「期待される」ことはある。例えば、オフィスに誰かが落としたゴミが落ちていたとする。それを拾うことは、(就業規則上の義務ではないから)「すべき」ではないかもしれない。しかし、社会人・組織人として、「期待されて」はいる。このような肌理の細かい・痒いところに手が届くコミュニケーションをすることが、組織のパフォーマンス向上に役立つ。

卑近な話で恐縮だが、私は3児の父で、かつ、法律事務所の経営者でもある。我が子を愛するように事務所のスタッフを愛そうと思うものの、現実にはなかなか難しい。子どもを褒め育てるのと同様にスタッフを褒めたいと思っても、思いどおりに部下を褒められないことが多い。「我が子を褒めて、部下を褒めない」のであれば、その違いはどこから来るのだろうか? やはり愛情の量が異なるのであろう。愛の反対は無関心である(マザー・テレサ)。部下の成長に無関心にならず、我が子に対する愛情と同様の愛情を注ぎたい。

なお、40歳代のミドルマネジメントの多くは、マッチョな昭和世代から褒められずに育った世代といえる。だから部下を褒めることに慣れていない。しかし、20代30代の若手は、TwitterやFacebookなどで「いいね!」をもらって育ち、「褒められて当たり前」の承認欲求が強い世代だ。その世代間ギャップをミドルマネジメントが進んで埋める必要がある。

それゆえ、違和感を早期かつ積極的に「共有」することが、コミュニケーションにおいて大事だ。コンプライアンスや内部通報の目的達成のためにSpeak up(とにかく声を上げよう)を奨励している企業も増えている。違和感の共有が求められているということだ。なお、稲盛和夫氏の経営哲学でも、和室での文字どおりの「膝詰め」による徹底的な腹蔵のないコミュニケーションが称揚されている。

コミュニケーションはギャンブルである。ハイリスク・ハイリターン/ローリスク・ローリターンだ。多くの日系企業では、「知らぬが仏」「臭いものに蓋」「触らぬ神に祟りなし」的な消極的なメンタリティから、リスクを避けたコミュニケーションがはびこり、真の意味でのリターンを志向していなかった。「上司に気に入られること」が至高の命題になり得た終身雇用制度においては、そこにも一理があった。しかし、終身雇用制度も昭和・平成の遺物になりつつある。保身を図ったコミュニケーションでは、コンプライアンスもインテグリティも発揮できない。令和の御代になった今、旧弊を打破すべく、インテグリティ理論を用いて、ハイリスク・ハイリターンを狙う積極的なコミュニケーションを目指してみてはいかがだろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください