取材記者による独自検証・東電原発事故の発表と報道(上)

2021年02月15日

以下の原稿は、朝日新聞ジャーナリスト学校発行の月刊誌『Journalism』2012年6月号に「取材記者による特別リポート(上)」「福島原発事故 発表と報道を検証する」「2011年3月11日~17日、現場では何が起きていたのか」とのタイトルで掲載された論考である(注1) 。福島原発事故発生10年を迎えるのを機に、その原稿の全文――紙幅の都合で誌面上では一部削った部分も含めた元原稿――を再掲したい。なお、2012年5月の本稿脱稿の後に新たに判明した事実を踏まえ、注1、注21、注30を追加した。

奥山俊宏(朝日新聞記者)

2011年3月12日付朝日新聞朝刊(東京本社最終版)1面

2011年3月12日付朝日新聞朝刊(東京本社最終版)1面原発事故をめぐる新聞などマスメディアの報道について、世の中ではさまざまな批判がなされている。「権力側の発表を批判することなく『安全だ』と広報してきた(注2) 」というような「大本営発表報道」批判から、「いたずらに不安を煽るような報道をしてきた(注3) 」という「あおり」批判まで、その内容は両極端に大きく分かれている。が、多数派のだいたいの見方は「社会にパニックを起こしてはいけないという配慮が表現に抑制的な効果をもたらし、原子力発電所の事故を過小評価するメッセージにつながったとみられる」という浜田純一・東京大学学長の発言(注4) に近いのではないかと思われる。

それら批判の中には、私たち記者や報道機関として真摯に受け止めなければならない指摘がある。が、印象批評の域を出ない批判や、誤った事実を前提にした批判も少なからずある。具体的な事実に基づいて実証的に批判するのではなく、誤った思い込みに基づく批判のための批判、あるいは、まるでスーパーマンに求めるかのような現実離れした「あるべき」論をいくら並べても、将来同じようなことが起きたときに備える教訓にならない。むしろ、このままでは、誤った教訓が導き出されて後世に禍根を残すのではないかと私は心配している。

東電はどのような認識の下であのような発表をし、記者たちはどのような認識の下であのような報道をしたのか? 報じられた内容に対して、現実はどうだったのか? 東電の発表はウソだったのか? 何が問題なのか? 事故発生から1年を経て徐々に分かってきた事実関係を前提に置き直して、私の視点から当時の発表と報道を具体的に検証してみたい。その上で、報道に対する批判を検討し、将来への教訓の抽出を私なりに試みたい。なお、本文中の日付は特に断らない限り、すべて2011年3月のものである。

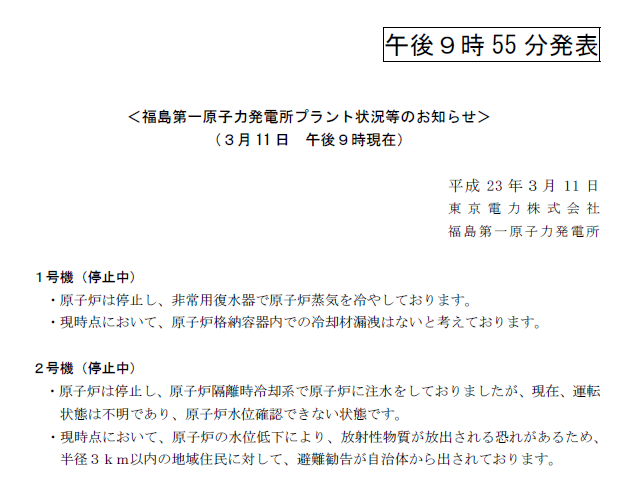

東京電力が2011年3月11日夜に発表した福島第一原発1、2号機原子炉の状況

東京電力が2011年3月11日夜に発表した福島第一原発1、2号機原子炉の状況2011年3月11日午後10時半過ぎ、東京・内幸町にある東京電力本店で、東電の技術者は記者たちにそう説明した。

東日本大震災が発生したその日の夜、東電は、福島第一原発の「プラント状況」と題するニュースリリース(報道発表文)を2~4時間おきに出した(注5) 。そのうち最初の3つ、すなわち「午後7時現在」「午後9時現在」「午前零時現在」の3つは、1号機について「非常用復水器で原子炉蒸気を冷やしている状況です」と断定的に説明していた。

炉内で発生した高温の水蒸気が非常用復水器(IC)の水タンクの中のコイル状のパイプを通ることで冷やされ、液体に凝縮され、水となってそれが炉内に戻る、つまり、1号機では炉内の水と燃料の冷却が続いているということをそれらの発表は意味する。

福島第一原発ではその夜、復旧班が中心となって、構内の大型バスからバッテリーを取り外し、それを中央制御室に運び込み、直列に2個、制御盤の水位計につなぎ込むという、ふだんはやらない慣れない作業を進めていた。そうして午後9時19分、4時間余ぶりに1号機原子炉の水位計を仮復旧させた。そこで読み取れた値は、原子炉圧力容器に縦に収納されている燃料棒の上端より0.20メートル高い水位であることを指し示した。午後9時半に0.45メートル、午後10時に0.55メートル、午後10時20分に0.59メートルへと、その値は変化していったが、いずれも燃料の上端をかろうじて上回る水位であることを示した(注6) 。

午後10時半過ぎ、東電の技術者は本店での記者会見で「水位は確認されています」と明らかにした。記者に「十分な余裕がある?」と尋ねられると、その技術者は「燃料は(水面上に)出ていない」と答えた。

すべての電動の注水設備が停止している中で、このような水位が維持されるということはICが機能しているからだ、と東電の技術者たちは認識していた(注7) 。記者たちに対するその技術者の説明によれば、ICは電気がなくても作動できるという。だから、電源喪失状態の下でもICが最後の頼みの綱となって原子炉を冷却し続けているように当時は見えた。水につかっている限りは燃料が溶けることはない。実際、午後9時過ぎの時点で東電は「炉心は健全である」と考えていた(注8) 。

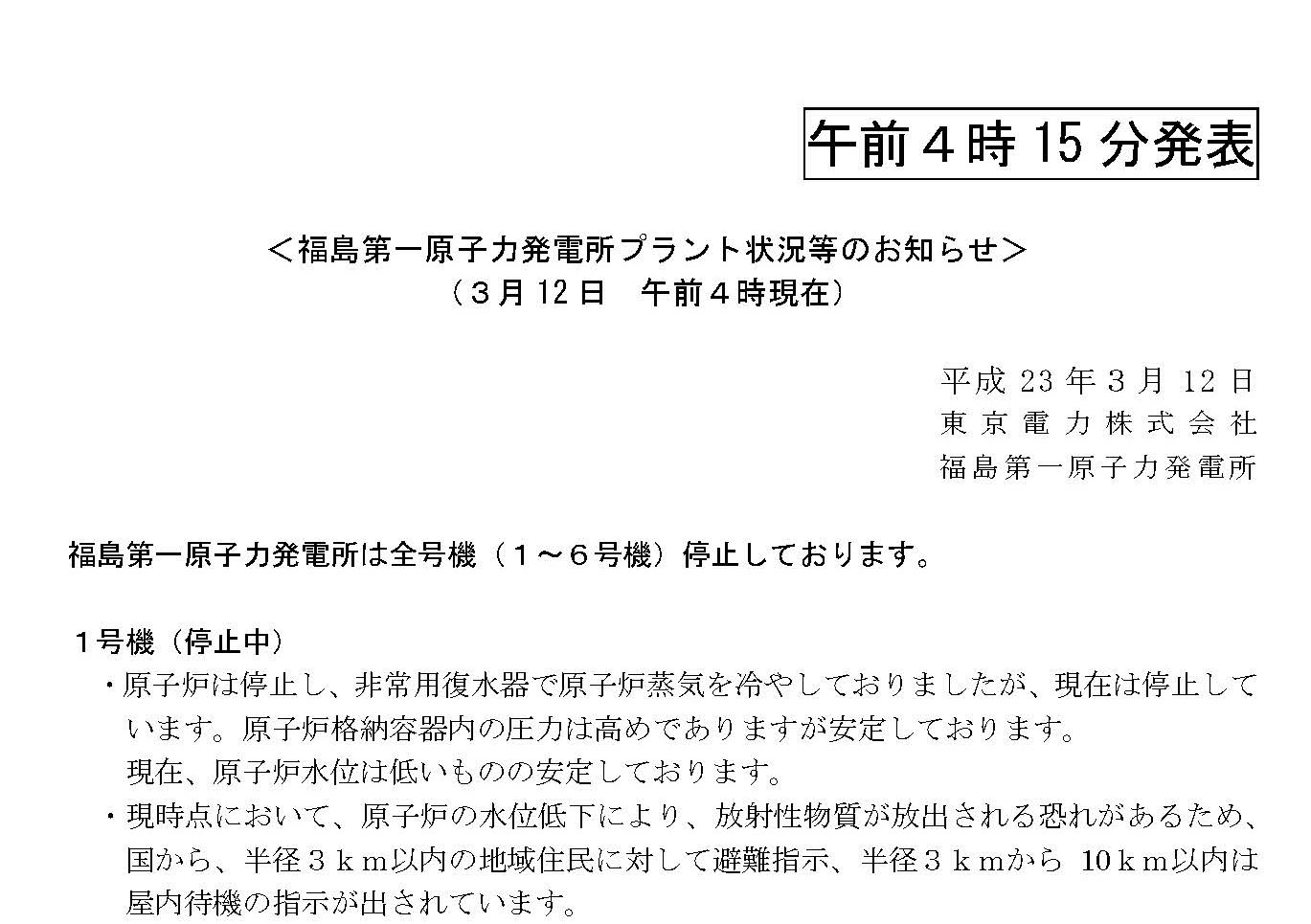

東京電力が2011年3月12日早朝に出した発表文

東京電力が2011年3月12日早朝に出した発表文12日午前零時半から午前6時半にかけて東電が認識していた原子炉水位は燃料棒の上端より1.30メートル高かった。それが午前8時36分に燃料の上端まで下がってゼロとなり、午前11時20分過ぎにマイナス1メートルを超え、午後零時35分にマイナス1.70メートルとなった。燃料棒の長さは約4メートルで、これはすなわち、燃料棒の上のほうは気中に露出する一方で、下のほうは一貫して水に接した状態であることを示す。燃料棒の上端のほうは高温になって溶融しつつあるとみられる一方で、その下のほうは蒸気である程度は冷やされ、また、水につかった部分は損傷することなく形を保っているだろう、というようなイメージが東電の技術者たちの頭に描かれているようだった。

2011年3月12日の朝日新聞朝刊(14版) 5面

2011年3月12日の朝日新聞朝刊(14版) 5面 2011年3月12日の朝日新聞夕刊最終面(裏フロント)

2011年3月12日の朝日新聞夕刊最終面(裏フロント)これら12日の朝夕刊の記事はいずれも、11日当日は燃料の冷却ができていたが、12日早朝までにICが作動しなくなり、それによって原子炉の水位が下がり始め、燃料棒の上のほうが部分的に溶融した、という筋書きに沿ったものだといえる。13日の紙面でも、一定時間はICが炉内を冷やしていたという筋書きが維持され、「1号機では(中略)原子炉内を冷やしていたが(中略)炉内の温度が過度に上がって核燃料が溶け出す『炉心溶融(メルトダウン)』が起きたおそれが出た」と記述した(注9) 。

米国の有力紙ニューヨーク・タイムズは3月12日、「状況は深刻だが、1979年にスリーマイル島原発で起きた一部炉心溶融(partial core meltdown)のような壊滅的な緊急事態には遠く及ばない」という見方を紹介した上で、事故発生20時間の時点(日本時間では12日午前)の福島第一原発の状況として「プラントはバッテリー制御の冷却装置で操作されている」と中面で報じた(注10) 。翌13日には一面トップに扱いを大きくして「日本の当局者たちは、部分的なメルトダウンが起きたと推定していると述べた」と書いた(注11) 。

「バッテリー制御の冷却装置」というのは1号機のICや2号機の隔離時冷却系(RCIC)を指すとみられ、3月20日の紙面でもニューヨーク・タイムズは「地震発生から数時間はバッテリーが機能していた」と言い切った(注12) 。また、「全炉心溶融(full meltdown)と一部溶融(partial meltdown)の違いは非常に大きい」と分析した上で「日本の原子炉で疑われているのは一部溶融」と指摘する記事を14日に掲載し(注13) 、16日には、「すでに燃料の一部が溶融していると考えられている」と指摘した上で、「全炉心溶融(full meltdowns)を防ぐために海水注入にあたる50人の作業員」に焦点をあてる記事を一面トップに掲載した(注14) 。以後22日まで、ニューヨーク・タイムズは「一部溶融」と書き続けており、原子炉内の状態について、同紙は日本の新聞各紙とほぼ同じ、あるいは、12日朝刊など一部ではより楽観的な認識で報じたといえる。

実際には、津波に襲われて以降、1号機と2号機ではバッテリーは水をかぶって満足に機能できず、1号機ではICもほとんど機能しなかったとみられることがその後の調査で少しずつ明らかになってきている(注15) 。津波来襲直後にICがまったく機能しなくなったと仮定した場合、東電の解析によれば(注16、17、18) 、1号機の原子炉の水位は11日午後6時10分ごろに燃料の上端まで下がって、以後はマイナスとなり、午後7時ごろに炉心損傷が始まり、やがて燃料は完全に溶けて圧力容器の底にすべて落ち、翌12日午前1時50分ごろに溶融燃料で圧力容器が破損したとみられる。すなわち「全炉心溶融(full meltdown)」が12日未明までに起こったとみられる。

事故発生当時、こうした筋書きが現実の事態として朝日新聞やニューヨーク・タイムズで報じられたことはなく、実際に報じられたのは、「全部」ではなく「一部」の核燃料が「11日夜」ではなく「12日午前」に溶融を始めた、という筋書きだった。なぜそうなったか。

福島第一原発1号機では、3月11日午後3時37分、すべての交流電源を失ってステーションブラックアウトに陥った。それだけでなく、ほぼ同じころ、バッテリーの直流電源盤も水をかぶった。このため、1号機の中央制御室では、照明や表示灯の多くが点滅しながら消えていき、薄暗い非常灯のみとなった。それまで鳴り響いていた警報音も聞こえなくなり、室内は静まりかえった(注19) 。3時50分ごろまでに原子炉水位などの数値も読めなくなった。炉内がどうなっているのか、炉心冷却装置が動いているのか、通常の方法では認識し得ない状況となった。

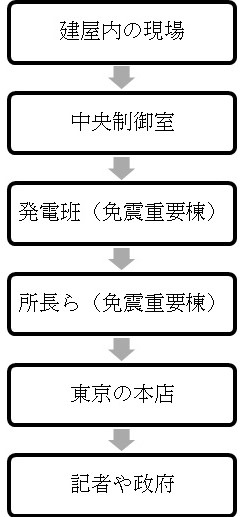

二つの対策本部は互いに220キロ余も離れているが、テレビ会議システムで結ばれ、リアルタイムで報告の音声を共有した。それぞれの本部では、テレビ会議システムのモニター画面を囲むように机が配置され、それぞれの幹部が席についた。その後ろに広報班や技術班などに分かれて各担当社員が控えた。

福島第一原発の免震重要棟にある対策本部(写真は東京電力提供)

福島第一原発の免震重要棟にある対策本部(写真は東京電力提供)

東電本店1階の記者会見場の様子(2011年3月14日午後5時19分、東京都千代田区で)

東電本店1階の記者会見場の様子(2011年3月14日午後5時19分、東京都千代田区で)1号機原子炉には、交流電源がない状態で動かすことができる冷却設備として、非常用復水器(IC)と高圧注水系(HPCI)の二つがあった。しかし、いずれも直流電源(バッテリー)がなければ起動できない装置だった。高圧注水系については、津波来襲直後、制御盤の状態表示灯がうっすらと点灯していたが、間もなく消えたため、起動不能と判断できた。一方、ICについては、消灯前の表示を確認できなかった(注20) 。このため、1~2号機の中央制御室では11日夕、ICが起動済みだったのか否か、つまり、ICが機能している可能性があるのか否かが分からなくなった(注21) 。

制御盤の表示灯やメーターを見て事実を認識する通常の方法が不可能となり、中央制御室の運転員らは「五感を失っている」ような状況に陥ったが(注22) 、そうであっても、ICの作動状況を認識する方法はいくつかあった。

一つは、直流電源と交流電源の双方が失われたという事実に過去の経験や知識をあてはめて、論理的に推定する方法だ。

ICはもともと、直流電源が失われると、配管の弁のすべてが自動的に閉まり、機能を停止する設計となっている。この知識を現実にあてはめれば、津波来襲前に起動済みだったかどうかにかかわらず、遅くとも直流電源喪失の時点以降は、ICは動いていないと推定できるはずだった(注23) 。しかし、3月11日夕の時点で、中央制御室にも、免震重要棟にも、本店にも、このような推定をしてそれを指摘する人はいなかった。だれからもこうした指摘を受けなかったため、吉田所長はこのころ、ICの作動に期待をかけていた、という(注24) 。

ICに関する東電の技術者たちの知識や経験の不足は、本店での記者会見にも表れており、11日当日の記者会見では、ICによる冷却に「水氷」が使われているかのような説明があった。実際には「水氷」ではなく、常温の水が使われる。また、電気がなくてもICは動くという説明が記者会見でなされたが、その際、電気がないと、弁を開けてICを起動させることができない、との補足説明はなかった。ICに関する記者会見での説明にはこのように誤導があり、それは、今から振り返って推測すれば、ICの作動状況を東電が正しく認識できなかった事情に通底しているように思われる。

このようにICに関する知識・経験が不足しており、東電は、論理的な推定による状況認識に失敗したが、そうであったとしても、ICの作動状況を認識する方法はほかにもいくつかあった。その一つは、原子炉の水位の変動を見ることで、ICが機能しているかどうかを逆推定するという方法だった。

1号機の中央制御室では11日午後4時42分から14分間だけ、水位計を読み取ることができた。4時42分の時点では燃料の上端から2.5メートル高いところに水面はあり(注25) 、津波来襲前の4.19メートルより低くなっていた。さらに水位は刻々と下がり続け、4時56分までの14分間の下げ幅は0.6メートルだった。それは、ICが効果を発揮している場合には考えられない低下傾向だった。そのため、中央制御室の運転員は、ICが正常に作動していない可能性があると考えた(注26) 。

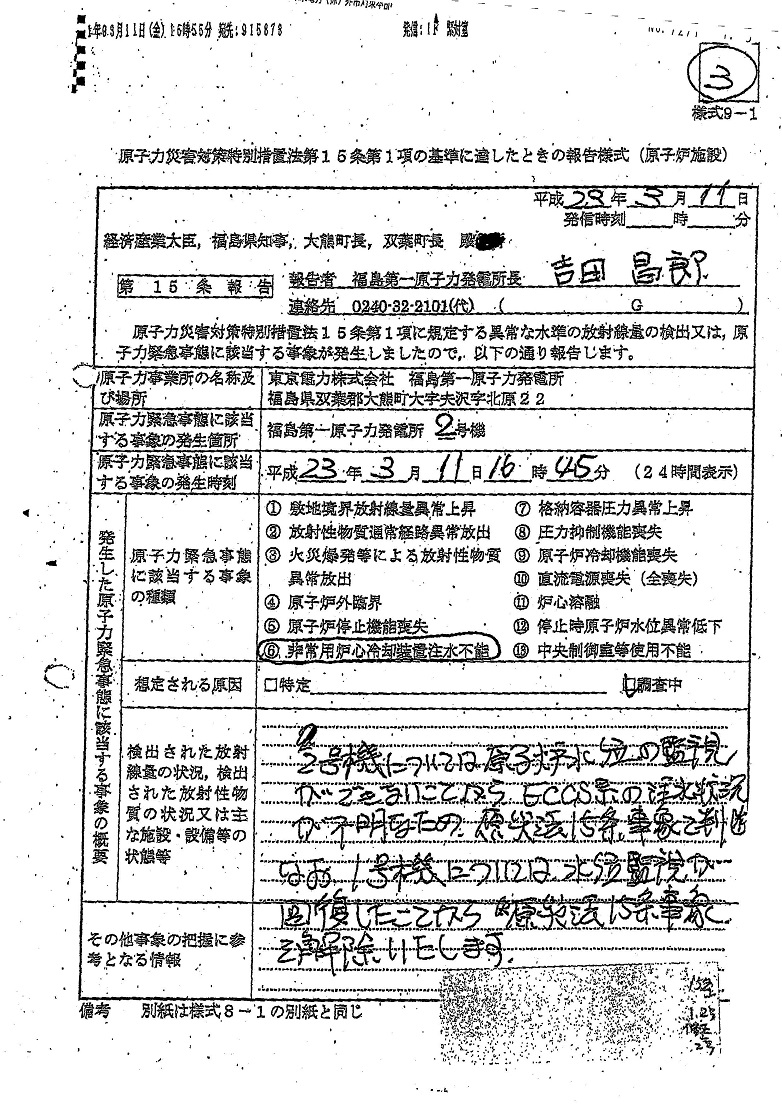

東電から関係先に2011年3月11日夕にファクスされた書面の1枚=福島県が情報公開条例に基づき2011年に奥山に開示した文書

東電から関係先に2011年3月11日夕にファクスされた書面の1枚=福島県が情報公開条例に基づき2011年に奥山に開示した文書午後6時過ぎ、ICの一部の弁について、中央制御室の制御盤の上にある表示灯が点灯しているのが見つかった。それは「閉」を示す緑色に光っていた。運転員はここで初めて、ICがそれまで機能停止状態だったと明確に認識したとみられる。表示灯が点灯している一部の弁について、午後6時18分、運転員はすぐにそれらを開いた。しかし、残りの弁の開閉は依然として不明で、ICが作動を再開したか否かは不明だった。

それを調べるためにここで初めて使われたのは、建屋の排気口から出てくる蒸気を人間の目と耳で確認する方法だった。

福島第一原発1号機。原子炉建屋の壁面にICの排気口2つが見える。「豚の鼻」の通称で呼ばれていた=2011年3月12日午前9時47分、朝日新聞社ヘリから

福島第一原発1号機。原子炉建屋の壁面にICの排気口2つが見える。「豚の鼻」の通称で呼ばれていた=2011年3月12日午前9時47分、朝日新聞社ヘリから運転員は、中央制御室の非常扉を開けて外に出て「豚の鼻」の方向を見た。建屋に視界を遮られて「豚の鼻」そのものは見えなかったが、その方向から、少量の蒸気が発生しているのを確認した。しかし、ほどなくしてもう一度見たときには、蒸気の発生を確認できなくなった。運転員は「ICはほとんど機能していない」と考え、午後6時25分、弁の一つを閉めて、ICの作動を完全に停止させた(注31) 。

当直長は免震重要棟の発電班に電話した。「ICを起動させたところ、蒸気の発生量が少量であったため、復水器タンクの水量が十分でない可能性があり、ICは機能していないのではないかと思う」

ところが、この電話を受けた発電班の社員は逆に「ICを作動させることができるのだ」と前向きにこの話を受け取った。そして、「復水器タンクの水量が不十分であれば、補給すれば足り、その程度のことであれば、当直限りで対応可能だ」と思ったという(注32) 。

「ICを起動させた」という報告はすなわち、それまでは起動していなかった、つまり、弁が閉じていてICが停止していたということを意味するはずだが、当時、免震重要棟には、そのように思考する人はいなかった。むしろ、復水器タンクの水の量が不十分になっているという情報は、水が消費されていた、つまり、ICが機能していた、ということを推定させる根拠になり得る。実際には、タンクの中の水は十分に残っており、「水量が十分でない可能性」は、当直長らの思い込みだったとみられる。ICを午後6時25分に完全に停止させたという最重要の事実については、発電班に報告されたことを示す記録がなく、吉田所長や本店には報告されなかったようだ。

結果として、この間、免震重要棟や本店では、ICが停止しているとは思わず、ICは機能していると認識していた。

運転員はその後、資料を調べて知識を補充し、約10時間分の冷却水がICに蓄えられていたと認識した。そして午後9時半、再び弁を開けた(注33) 。蒸気が放出されるような音が聞こえたが、間もなく聞こえなくなった。「やはりICは正常に機能していない」と運転員は考えた(注34) 。中央制御室から免震重要棟に「午後9時半にICの弁を開けた」と報告されたが、その報告が「午後9時半まではICの弁を閉じていた」ということを意味すると理解できる人は免震重要棟にも本店にもいなかった。

推論すれば、この時点で当直長や運転員は、不十分であってもICが津波後に作動し得たのは午後6時18分から6時25分までの7分間のみであり、そのほかの時間帯はまったく炉の除熱がなされなかったと明確に認識していたはずである。しかし、そうした認識は、免震重要棟にも本店にも共有されなかった(注35) 。

福島第一原発で所長に次ぐ上級幹部である福良昌敏ユニット所長はその年の暮れ、NHKの取材に対し、ICについて「動いていると思っていました」と答えた。「逆に、止まったということになれば、おそらく『止まった』という情報が上がってくるんだろうというのは何となく頭にありました」(注36)

ICの作動状況の手がかりを得る方法はいくつもあったが、東電では、先手を打って能動的にそれらを試みようという発想が極めて乏しく、東電の組織の上に行けば上に行くほど、その傾向はより強かったといえる。みずから確認しようとするのではなく、事実の認識ひとつについてさえも、受け身となっていた東電幹部らの姿が福良ユニット所長の言葉に表れている。

ICの機能不全を裏付ける3つの間接事実が実は11日深夜までに東電において把握され、12日未明までに公表されて、12日の新聞の朝刊遅版で報じられている。

その第1は、東電が断片的に把握できた炉内の水位だ。具体的な数値を示したものではなかったが、東電の記者会見でも、水位の低下傾向そのものは明らかにされていた。朝日新聞は12日の朝刊で「水位は徐々に低下しているという」と報じている。思考をめぐらせれば、ICが十分に機能していないから水位が下がったと推認できる。

その第2は、建屋の中で放射線量が上がった事実だ。午後9時51分ごろ、吉田所長は、現場作業員らの安全確保のため、1号機原子炉建屋に入るのを禁止した。「建屋内に立ち入れないほど放射線量が上昇していたことになるので(中略)原子炉水位計の正確性やICの作動状態に疑問を抱いてもおかしくない」はずだが、3月11日夜の時点では、吉田所長はそこまで「考えが及ばなかった」という(注37) 。午後11時にはタービン建屋内でも毎時1ミリシーベルトを超える線量が確認され、「炉心の状態に疑義を抱かせる状態」となった(注38) 。東電本店で発表されたニュースリリースでは建屋内の線量上昇に触れていなかったものの、日経新聞の12日朝刊の遅版の記事は「東電福島事務所によると『1号機の建屋の中で放射能レベルが上がっている』」と報じている。

その第3は格納容器の圧力だ。11日午後11時50分、小型発電機を使って圧力計に電気を通したところ、1号機格納容器の圧力は600キロパスカルに上り、最高使用圧力の528キロパスカルを大きく超えていた。吉田所長はこれを聞いて「ICが正常に機能しておらず、(中略)原子炉水位が相当低下し、炉心の損傷が相当進んでいるはずだ」と考えたという(注39) 。東電本店で12日未明に開かれた記者会見で、圧力が600キロパスカルに上った事実が発表され、毎日新聞と読売新聞の12日付朝刊の一面の記事はそろって「原子炉圧力上昇」を見出しにした。何かとんでもないことが炉内で起こっているのだろうと簡単に推測できる。

これら水位の低下、線量の上昇、圧力の上昇は、もし仮にICが作動して炉内の冷却が続いていたならばあり得ないと思われる兆候である。

その後、2011年5月11日、1号機の水位計を現場で直した結果、実際の水位は読み取り不可能なほどに低く、それまで読み取って公表していた値は実際の水位より3メートル以上も高かったことがわかった(注40) 。4日後の15日、燃料棒の上のほうだけではなく、すべての燃料が事故発生当初の早い段階で崩落していたとの解析結果が東電から明らかにされた(注41) 。10月18日、ICの復水器タンクの水位を現場で調べたところ、冷却水の大部分は消費されることなく残っていることもわかった(注42、43) 。

したがって、これらの兆候やその後の調査結果、解析結果から推測すると、3月11日午後9時19分に仮復旧された水位計で読み取られた値は実際より大幅に高い誤りの水位だったとみられる(注44) 。そして、11日のうちに水位が下がって燃料の全量が気中に露出して溶け落ち、12日未明に圧力容器が破られ(注45) 、燃料の大半が格納容器に落下したという事態進行の筋書きが現実に近いのではないかとみられる。

このような筋書きを推定することは、津波来襲直後にすべての除熱機能が失われたという前提に立てば、それほど難しいことではない。しかし、「ICが作動している」という東電の発表がもし仮に事実だったならば、そういう推定はできなくなる。ICが正常に作動した時間の分だけ事態の進展は遅くなるからだ。

そのICの作動状況について、東電の組織内部には「認識のギャップ」あるいは「認識の時差」とも言える状況が生じていたといえる。

1~2号機の中央制御室では、ICが機能していなかったことを3月11日午後6時18分までに確定的に把握したが、それは免震重要棟や本店に伝わっていなかった。福島第一原発の吉田所長は12日午前零時ごろまでに「ICが正常に作動していない」と思い至ったというが、その問題意識は本店の小森常務らに伝わっていなかった。

1時間ほど後の12日午前1時ごろの記者会見で、東電本店は「ICで蒸気を冷やしております」という従来の発表をそのまま繰り返した。小森常務はその後もなお「1号機はICが作動している」と考えており、その認識のまま午前3時6分から経済産業省で経産大臣らとともに記者会見に臨み、記者らとの間で、とんちんかんな質疑応答を演ずる結果となった(注46) 。

会長も社長も原子力・立地本部長も不在だった東京の本店で、その小森常務が社長代行として原発事故対処の最高責任者であり(注47) 、その責任の中に「マスコミ対応」も含まれていた。

誤認の中でも特にひどいのは、ICへの冷却水補給に関する「認識ギャップ」で、その「認識の時差」は2カ月を超えた。

事故発生から2カ月ほど後の5月16日夜に東電が発表した「各種操作実績取り纏め」の時系列には(注48) 、3月11日午後9時35分の時点で、ICを長持ちさせるため、復水器タンクへの冷却水補給が既設のディーゼル消火ポンプによって行われていたが、12日午前1時48分までにポンプ不具合でそれが停止した、と明記されている。1号機の原子炉設置許可申請書によれば、冷却水の補給がなくても、ICは「8時間原子炉を冷却することができる」とされており、もし仮にICが機能していれば、津波来襲後も少なくとも8時間は冷却が続いていたはずで、これに加えて補給の分だけ所定の8時間よりさらに長くICが動いた可能性があるというふうに、5月16日当時も3月11日当時も、東電本店は、認識していたことになる。

しかし、それは事実ではなかった。実際には、ICタンクへの冷却水補給は行われていなかった(注49) 。

既設のディーゼル消火ポンプは、ICのタンクへの冷却水補給ではなく、原子炉そのものへの注水に使うつもりで、1号機の運転員たちが、午後6時35分から午後8時半ごろにかけて、配管のラインを構築する作業を進めており(注50、51) 、その状況を免震重要棟に報告していた。ところが、免震重要棟でその連絡を受けた発電班の東電社員は、その構築作業について原子炉への注水の準備ではなく、ICのタンクへの冷却水補給の準備であると誤解しているかのような受け答えを繰り返し、「当直長が何度訂正しても、十分な理解が得られなかったよう」だったという(注52) 。

このような組織内部のコミュニケーション不全は、東電本店の発表を誤らせ、その誤りは、事故発生から2カ月余を経た5月16日に至ってもなお訂正されることなく、東電の公式の報告書に記載された。3月11日から12日にかけてICが機能したかどうかについて、5月16日夜の記者会見でも、東電の広報担当者は「詰めきれていない」と述べるとともに、3月12日未明までは機能した可能性があるかのような説明を維持していた(注53) 。

IC不作動に関する小森常務ら東電幹部の誤認は、知識不足や思考欠如、受動的な態度から来る思い込みがその主な原因だが、さらにもう一つ、東電の組織内部のコミュニケーション不全もその大きな原因だった。その結果、東電の本店は3月11日夜から12日未明にかけて1号機の状況を過小に認識し、それをそのまま発表した。

このようにして、3月12日の新聞各紙は、1号機について、不吉な兆候をいくつか取り上げながらも、全体としては、現実の深刻さを十分に反映しない甘い認識の紙面づくりとなった。

1号機について事態を過小に評価した発表がなされたのに対し、その逆に事態を過大に見積もったケースがある。その一つが2号機だ。

3月11日、2号機でも津波に襲われて、午後3時41分以降、完全電源喪失状態に陥った。中央制御室の制御盤の明かりはすべて消え、冷却装置が動いているのかどうかが分からなくなった。

2号機にICはなく、代わりに、隔離時冷却系(RCIC)という注水設備があった。交流電源がなくても、原子炉の蒸気で注水ポンプを回すことができる。2号機のRCICは電源喪失直前の午後3時39分に起動しており、津波来襲後も動いている可能性があった。しかし、中央制御室ではそれを確認できなかった。水位を測ることもできず、東電は1号機よりも2号機に対し、より強い危機感を持った。

免震重要棟や本店は津波来襲直後、1号機と2号機の双方について「交流電源に加えて直流電源も全て喪失した」との報告を受けた(注54) 。しかし、1号機と2号機とでは電源の状況に違いがあるように見えた。1~2号機の中央制御室の1号機側では非常灯が点灯していたが、2号機側は真っ暗だった。1号機では午後4時35分ごろ、ディーゼル駆動消火ポンプの状態表示灯が停止状態で点灯しているのが確認され、午後5時半、現場の制御盤の故障復帰ボタンを押すと、ポンプが自動起動した(注55) 。一方、2号機の消火ポンプは津波による浸水のため近づけなかった。1号機の水位計は午後4時42分から一時的に読めるようになり、午後6時過ぎにはICの一部の弁の表示灯が点灯していた。一方、2号機の水位計は夜遅くに仮復旧させるまで読むことができず、RCICの表示灯は消えていた。このように3月11日夕方以降、1号機の直流電源は一部で生きているように見えたのに対し、2号機ではそのような兆候はなかった。

11日午後8時50分、1号機ではなく、2号機の周囲2キロの住民に対して、福島県から避難の指示が出された。午後9時2分、福島第一原発の吉田所長は、2号機RCICについて「停止中」と保安院などに報告し、午後9時15分には2号機について「炉心損傷は午後10時20分ごろに始まり、午後11時50分ごろには圧力容器が破損する」との予測結果を保安院などに報告した(注56) 。午後9時44分、東電は地元ラジオ局のラジオ福島とFM福島に対し、「2号機の原子炉を冷やすための非常用発電機が使えなくなったことから、国より半径3キロ以内の住民の皆さまへ緊急避難指示が出されました」との放送を依頼した(注57) 。午後10時前、東電は、1号機ではなく2号機について「原子炉の水位低下により、放射性物質が放出される恐れがある」と記者に発表した(注58) 。

午後11時過ぎに小型発電機を調達できた際に、まず電気を通したのは2号機の圧力計で、1号機は後回しにされた(注59) 。12日午前3時6分から経産省で開かれた記者会見で、東電の小森常務がもっとも危険視してみせたのも2号機。内部のガスと熱を外部に抜いて格納容器の圧力を下げる「ベント」を実施する順番についても、この記者会見で小森常務は「まずは2号機」と述べた(注60) 。

朝日新聞の12日朝刊一面の記事は、RCICについて「動いていたが停止」と説明し、1号機と同様に2号機の原子炉についても「水位は徐々に低下している」と報じた(注61) 。同じ朝刊の5面の「原子炉、冷却できなければ 放射性物質、漏れる恐れも」という見出しの記事が焦点をあてたのも1号機ではなく2号機。「地震発生から約6時間後の午後8時半に『冷やす』しくみがいったん失われた」と断定し、「そのままだと、原子炉内に残った熱で、核燃料を包む容器が溶けて、内部の核燃料が外部に出たり、水が蒸発した蒸気で原子炉容器内の圧力が高まったりして原子炉の損傷を招き、最終的には放射性物質が外部に漏れ出す可能性がある」と指摘したのも2号機についてだった。

しかし、実際には、2号機のRCICは津波後も途切れることなく、3月14日朝まで3日近く動いたとみられる。人間の制御がまったくない状況の下で、炉心の蒸気を駆動源に自然にポンプが動き、炉内への注水を続け、通常よりも高い水位を維持したとみられることがその後の分析で明らかになってきている(注62) 。

11日午後9時50分以降、仮設のバッテリーで2号機の水位を計測できるようになり、その値は、燃料より3メートル以上も高い水位を示した(注63) 。12日午前2時10分、運転員が、2号機原子炉建屋の地下にあるRCIC室に行き、ポンプのそばまで足を運んで、ポンプ入り口の圧力計を見たところ、それは小刻みに振れていた。「キーン」という金属音が聞こえ、ポンプの運転音と思われた。建屋の1階に上がり、ポンプ吐き出しの圧力計を見たところ、6メガパスカルだった。原子炉内の圧力5.6メガパスカルを上回っており、運転員は「RCICは作動中」と判断した。当直長は午前2時55分、免震重要棟にそれを報告した(注64) 。

電源のない状態でRCICが動き続ける可能性があるという事実は、一部の技術者には知られており、11日夜、東電本店でも記者たちにそうした説明がなされた。一方で、それを否定する見解もあった。電源なしでもRCICが動き得るとの過去の説明について、2011年5月16日夜の記者会見で、原子力・立地本部の幹部は「それは違います」と否定。「起動中も直流電源が必要になります」と明言し、「皆さま(記者たち)のほうにこれまで、『RCICが惰性、慣性のようなもので回っていた』という話をしていたとすれば、訂正が必要かもしれません」とも述べた(注65) 。しかし、実際には、皮肉なことに、制御用の直流電源が失われたことで、どんなに炉内の水位が上がっても、RCICは停止することさえできず、だから動き続けたとみられることがその年の暮れになって発表された東電の分析結果で明らかにされた(注66) 。

東電が3月11日夜から12日未明にかけて、2号機の状況を実態よりも悪く認識した背景には、RCICに関する知識や経験が技術者間で食い違っており、その違いが正しい内容に是正されなかった可能性がある。2号機の事態を過大評価したことによって、技術者たちの注意が2号機に向けられ、1号機への対応を遅らせ誤らせる一因となった可能性もある。

3月11日夜の2号機の状況に限れば、東電は事態を過大に発表し、それが新聞の紙面に反映された。それは1号機とは正反対だった。

事態が過大に見積もられ、現実より悪く報じられた事例のうち、世の中への影響がもっとも大きかったのが4号機のケースだ。

3月15日午前6時12分、4号機の原子炉建屋で爆発が起こった。福島第一原発の免震重要棟では当時、2号機の状況に注意を集中しており、爆発音を聞いたはずだが、それを2号機の爆発と誤認したとみられ、当初、4号機の爆発に気がつかなかった。かなりの時間がたって、戻ってきた3~4号機の運転員から報告を受けて初めて4号機の惨状を把握した(注67) 。東電本店で「4号機原子炉建屋の損傷の確認」のニュースリリースが記者たちに配布されたのは午前10時58分のことだった(注68) 。

爆発の原因は不明だった。4号機は定期点検中で、原子炉の中に燃料はなかったから、4号機の原子炉が原因でないことは明らかだった。疑われたのは、使用済み燃料プールの水の底に沈められ、保管されていた1331体の使用済み核燃料だった。運転停止直後ほどではないが、それらの燃料は崩壊熱を発していた。東電本店の記者会見での説明によれば、プールの水は通常、40度以下の常温で管理されるが、4号機も津波で電源を完全に喪失し、冷却不全のために水温は前日早朝の時点で84度まで上がっていた。それより後の水温は計測できておらず、沸騰している可能性もあり、場合によっては、燃料が水面上に露出し、その一部が損傷する恐れも否定できないというのが3月15日午前の東電の説明だった。プールの水が完全に失われた可能性についても、同日午後、東電の課長は否定しなかった。

1~3号機では、原子炉から放射性物質が漏れているとはいえ、それは「漏れている」のであり、格納容器の形は保たれ、曲がりなりにも放射性物質の大部分が炉内に閉じ込められていた。しかし、4号機の燃料プールにはそのような閉じ込めの機能がそもそもない。プール内の水が失われて、大量の使用済み燃料が高温になって溶け始め、火災が発生すれば、「漏れる」どころではない大量の放射性物質が外部に出ていき、それは周囲の作業員たちの健康にただちに致死的な悪影響を及ぼすレベルに達する可能性があった。そうなれば、人間が福島第一原発構内で作業するのは不可能となり、原子炉と燃料プールのすべてを放棄せざるをえなくなり、12キロほど南にある福島第二原発にも同様の事態が波及する恐れがあった。そうなれば首都圏の住民も避難をせざるを得なくなると懸念され、これが、考え得る最悪の事態だった。

2011 年3月12 日付朝日新聞夕刊1面

2011 年3月12 日付朝日新聞夕刊1面

2011年3月17日のニューヨーク・タイムズの1面

2011年3月17日のニューヨーク・タイムズの1面

福島第一原発4号機原子炉建屋。2011年3月16日午後、自衛隊ヘリから東電社員が撮影し、翌17日に東電が公表したもの。写真ではわからないが、肉眼では水面がはっきりと見えたという

福島第一原発4号機原子炉建屋。2011年3月16日午後、自衛隊ヘリから東電社員が撮影し、翌17日に東電が公表したもの。写真ではわからないが、肉眼では水面がはっきりと見えたというのちに米原子力規制委員会の幹部職員が明らかにしたところによれば、その当時、同委員会は独自のデータを持っていたわけではなく、報道記事をもとに推し量って状況を認識していたのが実態で、「16日朝、日本政府の原子力安全・保安院の代表者と話したものの、物事が正しい方に向かっていることを示す情報はあまり得られなかった」という(注72) 。

このような米政府の発表に引きずられ、ニューヨーク・タイムズの17日の一面トップ記事は、4号機プールに水が確認され、3号機への放水を優先することが決まった後の紙面化だったにもかかわらず、読者を誤解させる内容になった。同紙は18日の紙面でも、米政府当局者が「水がほとんどない」と17日に改めて断言したと念を押す一方、「東電は、分からないと言っている」と報じた(注73) 。しかし、東電は17日の記者会見で「水があった」と明らかにしており、この記事は4号機の状況だけでなく東電の見解についても事実を十分に反映していないようにみえる。

その後、4月12日、東電がプールの水を採取して調べたところ、その放射能汚染は比較的小さく、また、同月28日、プール内の水中で撮影した映像からも、使用済み燃料がほぼ無事だということがわかった(注74) 。4号機爆発の原因は、プールではなく、隣の3号機の原子炉から配管経由で回り込んできた水素ガスだとみられることがその後の調査でわかってきている(注75) 。ニューヨーク・タイムズは4月13日、「原子力規制委員会の幹部は、米国民への80キロ圏内からの退避の勧告のもとになった4号機の使用済み燃料プールが空になったという指摘について以前より自信がなくなったように見える」という記事を掲載した(注76) 。

4号機に限れば、東電の発表と新聞などマスメディアの報道は、現実を過大に悪く見せる結果となった。4号機プールの水の存在の確認に関する東電の発表は、それに焦点を絞ったものではなく、3号機プールへの放水に関する発表に付随して口頭で行われ、また、遅かった。中途半端で、説得力に欠け、信用性の低い発表だと受け止められ、それが読者の認識を誤らせる海外報道の一因となった可能性がある。それら海外の報道は、それを信じた人々の間に、日本政府や東電の発表、日本国内の報道に対する不信を増大させる効果をも引き起こした。

東電本店1階で記者会見する原子力設備管理部の課長ら(2011年3月15日午後4時4分)

東電本店1階で記者会見する原子力設備管理部の課長ら(2011年3月15日午後4時4分)事態を過小に評価し、情報の受け手の認識を誤らせた事例としては、本稿で取り上げた「3月11日の1号機の炉内の状況」のほかに、「1~3号機の原子炉の水位」「1~3号機原子炉の核燃料の損傷の程度」「格納容器や圧力容器の破損の程度、気密性喪失の程度」などが挙げられる。

これとは逆に、事態を過大に見積もり、あるいは、そのような印象を情報の受け手に与えた発表の事例としては、本稿で取り上げた「2号機の状況」「4号機の燃料プールの状況」のほかに、「『溜まり水』核種」が挙げられる。

これまでに把握された事実関係を前提にする限りでは、少なくとも本稿で取り上げた「3月11日の1号機、2号機の炉内の状況」や「4号機プールの状況」についてはいずれも、東電において、意図的にウソをついたのではなく、認識の不足や誤った認識があって、それをそのまま明らかにしたことの結果として、そのような発表になったと大筋ではいえる。

たとえば、3月11日、1号機のIC(非常用復水器)が作動していない、つまり、除熱機能がすべて失われた状態であると認識していれば、当然、東電は、あらゆる手段を使って原子炉に水を入れる努力をしなければならなかったはずである。自動車用のバッテリーを10個集めてそれを中央制御室の制御盤につなぎ、原子炉の主蒸気逃し安全弁を開け、炉内の圧力を下げることができれば、既設のディーゼル駆動消火ポンプで炉内に水を送り込むことが当時は可能だった。ところが、政府事故調の報告書によれば、3月11日に第一原発構内でそのためのバッテリー収集がなされた形跡がなく(注77) 、その不作為が事故をより大きくした可能性があるという(注78) 。政府事故調の中間報告書はこれについて「ICの作動状況の誤認が1号機への対処の遅延の連鎖を招いたともいえよう」と指摘している(注79) 。

こうした事実を逆に見れば、それは、1号機ICの機能不全について、東電本店はウソをついたのではなく、本当に「作動している」と思い込んでいた、ということを裏付けている。

たしかにウソもあった。3月12日夜、1号機原子炉に海水の注入を始めた事実をしばらく隠し、その開始時刻を実際より1時間余も遅らせた時間として発表したり、4月2日、津波来襲直後に行方不明になっていた4号機の運転員が遺体で見つかっていたのに「所在不明」と発表したり(注80) するなど、東電が意図的に虚偽の事実を発表した事例があった(注81) 。

また、速やかに公表すべき情報を把握していながらその公表を遅らせた事例もあった。政府事故調の中間報告によれば、3月14日朝、3号機の格納容器の圧力が最高使用圧力を超え、東電は「原子力緊急事態」に該当すると判断したのに、原子力安全・保安院の職員から「官邸の了解が得られていない」などの理由で「先にプレス発表しないように」と指示され、それに従ったという(注82) 。

出すべき情報を意図的に出さなかった事例も数多くあった。記者会見で記者たちから強い要求があったのに、放射能拡散予測図、建屋の図面、事故時操作手順書、テレビ会議の映像などをみずから進んで公開しなかったのはその典型例だ。

しかし、福島第一原発事故の核心である事態の推移そのものに関する情報について、意図的に過大・過小に発表したかどうか、つまり、ウソがあったかどうかは、現時点で判明している事実関係からは定かではない。疑わしいところがいくつかあり、それらについては今後、さらなる解明が必要だが、少なくともこれまでに明らかになっている事実関係からは、ウソではなく、東電本店において過大・過小に認識された内容がほぼそのまま発表された結果として、過大・過小な情報発信となった、という事例がいくつかあると結論づけることができる。

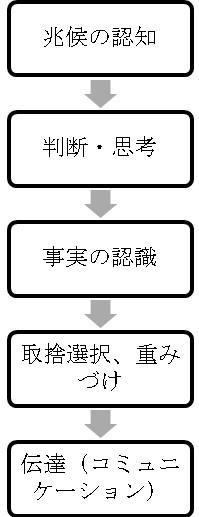

人間は、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感によって兆候を知覚し、それら知覚した兆候について、過去の経験や知識を参考にしながら思考をめぐらせることで事実を認識し、その意味を判断し、重みづけと取捨選択を経た上で、その結果を言葉によって他者に伝える。そのすべての過程で錯誤や歪みが発生し得る。

2011年3月14日の朝日新聞夕刊1面

2011年3月14日の朝日新聞夕刊1面

事故当初、福島第一原発の運転員は、RCIC室で金属音を耳で聞いてそれを知覚し、隔離時冷却系のポンプが動いていると推測した。「豚の鼻」の方向から蒸気が出なくなったのを目で見て知覚し、非常用復水器(IC)がほとんど機能していないと判断した。衝撃音を耳で聞いて知覚し、その質や調子を聞き分けて認識し、その認識結果から何が爆発したのかを即座に推定した作業員もいた。そうした知覚と判断を繰り返すことで福島第一原発の現場は事実を認識しようと努めたが、結果的に、正しい認識にたどり着けないケースが数多くあった。たとえば、11日夕、1号機の水位が14分間に0.6メートルも下げた事実を知覚したのに、IC不作動の事実を認識できなかった。

こうした知覚・判断・認識の結果は人から人へと伝達された。福島第一原発の事故では、情報は、中央制御室から免震重要棟の発電班へ、発電班から所長へ、免震重要棟から本店へ、本店から記者たちへと伝えられ、その途中でまた知覚・判断・認識が繰り返された。そのすべての過程で、時間が費やされ、肝心の情報が抜け落ち、錯誤が起こり、事実がゆがめられた。これについては「コミュニケーション不全」という言葉を使って先に説明した通りだ。

このようにして東電の記者発表やその報道に錯誤は生じた。

事故の様相は単純ではなかった。特に、表面的に知覚できた種々の兆候は、あいまいだったり、信用性に疑問があったり、あるいは、お互いに矛盾したりしており、また、知覚そのものに困難があった。そうしてかろうじて知覚できた兆候のいくつかを無理に一つの筋書きに、無意識にせよ、あてはめようとしたことで、判断を誤り、認識を誤ったのではないか。その点は東電も報道機関も同じだったのではなかろうか。

それは福島第一原発の事故に限ったことではない。世の中で起きていて新聞の記事になるような話はたいてい、とても複雑で、本当は分かりづらい。一方、記事にまとめるなど他人にそれを伝える際にはある程度の単純化が必要となる。複雑な話を分かりやすく、だれにでも理解してもらえるようにしなければならない。そして、そこには落とし穴があり得る。情報操作を意図しなくても、あるいは、本人にそのつもりがなくても、無意識の思い込みが積み重なって、事実の認識に偏りや歪み、錯誤が生じることがある。福島第一原発事故に関する情報発信では、東電も報道機関もそうした落とし穴にはまりこんだのではなかったかと思われる。

ならば、どうすればいいのか。次号の本稿「下」では、あのとき、記者は何をできたか、どのような報道が可能だったか、実際の報道を概観しつつ検討したい。さらに、報道に対する批判を検討し、その上で、今後、記者や報道機関はどうするべきなのか、どのような教訓を今後への教訓とすべきなのかを考察したい。(次号につづく)

◇

この原稿について、ご意見、ご感想、アイデア、情報などがありましたら、私のメールアドレス(okuyamatoshihiro@gmail.com)にお寄せください。

▽注1: 奥山俊宏、「取材記者による特別リポート(上) 福島原発事故 発表と報道を検証する 2011年3月11日~17日、現場では何が起きていたのか」『Journalism』(265):2012.6 p.64-81

▽注2: 上杉隆ら、『報道災害【原発編】事実を伝えないメディアの大罪』54頁、幻冬舎

▽注3: 久田将義、『原発アウトロー青春白書』173頁、ミリオン出版

▽注4: 2012年3月3日、日本マスコミュニケーション学会60周年記念シンポジウム「震災・原発報道の検証 『3.11』と戦後日本社会」での基調講演

▽注5: 東京電力、福島第一原子力発電所>プレスリリース/ホームページ掲載情報、2010年度(平成22年度)、http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2010/2010-j.html

▽注6: 東電本店が公表した1号機のパラメーター。http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/images/syusei_level_pr_data_1u.pdf

▽注7: 東京電力、2011年12月22日、「福島第一原子力発電所事故の初動対応について」別紙「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における対応状況について(平成23年12月版)」30頁「福島第一原子力発電所1号機 注水に関する対応状況について」

▽注8: 東京電力、福島原子力事故調査委員会中間報告書(東電事故調中間報告書)87頁(下から4行目)、2011年12月2日、http://www.tepco.co.jp/cc/press/11120203-j.html

▽注9: 朝日新聞特別号外1頁、2011年3月13日

▽注10: Evacuations Ordered Near Two Nuclear Plants After Warnings of Small Leaks, By Matthew L. Wald, March 12, 2011, on page A10 of the New York Times, http://www.nytimes.com/2011/03/12/world/asia/12nuclear.html?pagewanted=all

▽注11: Japanese Scramble to Avert Nuclear Meltdowns, By Hiroko Tabuchi and Matthew L. Wald, March 13, 2011, on page A1 of the New York Times, http://www.nytimes.com/2011/03/13/world/asia/13nuclear.html?pagewanted=all

▽注12: New York Times, A12, March 20, 2011, Executives May Have Lost Valuable Time at Damaged Nuclear Plant, By Ken Belson, Keith Bradsher and Matthew L. Wald

▽注13: New York Times, A9, March 14, 2011, A Look at the Mechanics Of a Partial Meltdown, By Henry Fountain

▽注14: Workers Brave Radiation Risk at Failing Japan Reactors, By Keith Bradsher and Hiroko Tabuchi, March 16, 2011, on page A1 of the New York Times, http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9F01E1DE113EF935A25750C0A9679D8B63&pagewanted=all

▽注15: 東電事故調中間報告書93頁

▽注16: 原子力安全・保安院「第一回東京電力福島第一原子力発電所1-3号機の炉心損傷状況の推定に関する技術ワークショップ」配布資料1-5「MAAP解析とコアコンクリート反応の 検討について」、2011年11月30日、東京電力、http://www.nisa.meti.go.jp/shingikai/700/12/001/1-5.pdf、http://www.nisa.meti.go.jp/shingikai/700/12/700_12_index.html

▽注17: 東電事故調中間報告書85頁

▽注18: 東京電力、2012年3月12日、「MAAPコードによる炉心・格納容器の状態の推定」、http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_120312_02-j.pdf

▽注19: 東京電力、2011年12月22日、「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における対応状況について(平成23年12月版)」5頁「福島第一原子力発電所被災直後の対応状況について」、http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/111222p.pdf

▽注20: 東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会(政府事故調)、中間報告(本文編)93頁、2011年12月26日、http://icanps.go.jp/post-1.html

▽注21: この記述については、中央制御室にいた当直長や当直副長らについてのみ、あてはまる。同じ中央制御室にいたIC操作担当の運転員や当直副主任はIC停止の事実を電源喪失直後の早期から知っていた。これについては以下のリンク先の記事。https://webronza.asahi.com/judiciary/articles/2716030600003.html

▽注22: 東京電力、2011年12月22日、「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における対応状況について(平成23年12月版)」別添「現場の声」

▽注23: ただし、弁が閉まるにも電源が必要で、直流電源と交流電源の喪失の時間差やその先後によって弁の閉まり具合は異なることになる。実際、一部の弁は「中間開」の状態で、閉まりきっていなかった。

▽注24: 政府事故調中間報告96頁、103、104頁

▽注25: 東電事故調中間報告書90頁

▽注26: 政府事故調中間報告103頁

▽注27: 政府事故調中間報告97頁

▽注28: 政府事故調中間報告97頁

▽注29: 原子力安全・保安院が公表している「東京電力(株)福島第一原子力発電所 異常事態連絡(事業者報告)」のうち2011年3月11日の分。http://www.nisa.meti.go.jp/earthquake/plant/1/230617-1-1.pdf、http://www.nisa.meti.go.jp/earthquake/plant/plant_index.html

▽注30: 2012年6月20日に公表された東電事故調最終報告書の125頁には「中央制御室では非常用復水器の隔離弁の状態表示灯が消灯し、隔離弁の状態が確認できないため、運転員は、非常用復水器が機能しているかどうかわからなくなった。当直長は、中央制御室からは非常用復水器のベント管を確認することができなかったため、発電所対策本部に確認を依頼した」「11日16時44分、発電所対策本部発電班は、原子炉建屋の非常用復水器ベント管から蒸気が出ていることを確認した」と記載されている。また同報告書添付資料8-10(3/5)によると、午後4時44分、免震重要棟の発電班員が屋外に出て1号機原子炉建屋のIC排気口「豚の鼻」を目視し、「向かって左側 モヤモヤ出ている」との情報を共有したと記載されている。奥山の問い合わせに対し、東電の広報部は2012年8月2日、この目撃者の話について、「蒸気の発生量は少なかったと証言しています」「津波到達前までは、ICは動作しており、その影響で、ICベント管(豚の鼻)から蒸気が出ていたものと考えられます」と答えた。

▽注31: 政府事故調中間報告107頁

▽注32: 政府事故調中間報告113~114頁

▽注33: 東京電力、2011年12月22日、「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における対応状況について(平成23年12月版)資料一覧」30頁、http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/111222p.pdf

▽注34: 政府事故調中間報告104~108頁

▽注35: 東電事故調中間報告書(94頁)は、11日午後9時過ぎに水位計を仮復旧させたことに触れて、「緊急時対策本部(発電所、本店)では、この時点では非常用復水器が停止していたとの認識に至ることがなかった」としている。

▽注36: 2011年12月18日(日) 午後9時15分から、NHK総合テレビ、シリーズ原発危機 メルトダウン ~福島第一原発 あのとき何が~。インタビューは同年12月11日に行われたとされる。

▽注37: 政府事故調中間報告142頁

▽注38: 東電事故調中間報告書46頁、87頁

▽注39: 政府事故調中間報告143頁

▽注40: 東京電力、原子炉格納容器圧力計の校正、2011年5月12日、http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_110512_02-j.pdf

▽注41: 東京電力、当社福島第一原子力発電所1号機の炉心状態について、2011年5月15日、http://www.tepco.co.jp/cc/press/11051508-j.html、http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/110515k.pdf

▽注42: 東京電力、福島第一原子力発電所1号機非常用復水器の動作状況の評価について、2011年11月22日、http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/images/handouts_111122_02-j.pdf

▽注43: 東電事故調中間報告書添付10-5、「非常用復水器(IC)の胴側水位減少量に関する調査状況について」、2011年12月2日

▽注44: 東電事故調中間報告書88頁

▽注45: 東電事故調中間報告書94頁

▽注46: 政府事故調中間報告147頁

▽注47: 東京電力、「福島第一原子力発電所事故の初動対応について」8頁、2011年12月22日、http://www.tepco.co.jp/cc/press/11122211-j.html、http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/111222o.pdf

▽注48: http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/index10-j.html#anchor06。2011年5月16日に発表された「各種操作実績取り纏め」だけでなく、2011年6月13日に公表されたその訂正(http://www.tepco.co.jp/cc/press/11061305-j.html)でも、同様の記載が維持されている。ディーゼル駆動の消火ポンプが、ICタンクへの冷却水補給ではなく、原子炉への注水のラインに用いられていたことは同年6月18日になって公表された(http://www.tepco.co.jp/cc/press/11061806-j.html)。

▽注49: 政府事故調中間報告100頁

▽注50: 東京電力、2011年12月22日、「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における対応状況について(平成23年12月版)」27頁「福島第一原子力発電所1号機 注水に関する対応状況について」、http://www.tepco.co.jp/cc/press/betu11_j/images/111222p.pdf

▽注51: 政府事故調中間報告128頁

▽注52: 政府事故調中間報告114頁

▽注53: 松本純一・原子力・立地本部長代理はこの記者会見でICについて「電源を失った後、どういうふうに操作をしたのか、あるいは、どういう状態だったのかにつきましては、まだ明確なところまでは詰め切れておりません」「アイソレーションコンデンサー(IC)をずっと動かすためには消火系から水をメイクアップ(補充)する必要があるんだろうと判断したうえで作業を開始したのではないかと思う」「ディーゼル消火ポンプで非常用復水器のほうに水が張れて、中の蒸気が通気状態になれば、原子炉は冷却状態になるということでございます。ただ、1時48分にはディーゼル駆動ポンプが不具合により停止したということですので、そこから先は非常用復水器が起動したとしても、非常用復水器内の水がなくなって機能としては不十分な状態ではなかったかというふうに考えております」と述べた。

▽注54: 政府事故調中間報告91頁

▽注55: 東京電力、2011年12月22日、「福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所における対応状況について(平成23年12月版)資料一覧」26~27頁

▽注56: 保安院が公表している「東京電力(株)福島第一原子力発電所 異常事態連絡(事業者報告)」のうち2011年3月11日の分。http://www.nisa.meti.go.jp/earthquake/plant/1/230617-1-1.pdf

▽注57: 東京電力、「福島第一原子力発電所事故の初動対応について」添付5「東北地方太平洋地震発生に伴う立地班の対応実績」

▽注58: 東京電力プレスリリース、2011年3月11日午後9時55分発表、「福島第一原子力発電所のプラント状況について(午後9時現在)」、http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2010/htmldata/bi1312-j.pdf

▽注59: 政府事故調中間報告143頁

▽注60: 経済産業省ウェブサイト「海江田経済産業大臣と東京電力(株)との臨時共同記者会見の概要」、http://www.meti.go.jp/speeches/data_ed/ed110312j.html

▽注61: 「福島原発、放射能放出も」

▽注62: 東京電力、「福島第一原子力発電所の事故状況及び事故進展の状況調査結果について」、2011年12月22日、http://www.tepco.co.jp/cc/press/11122210-j.html

▽注63: 東電本店が発表した2号機のパラメーター。http://www.tepco.co.jp/nu/fukushima-np/f1/images/syusei_level_pr_data_2u.pdf

▽注64: 政府事故調中間報告145~146頁

▽注65: 4月1日から東電原子力・立地本部の広報担当となった松本純一本部長代理の発言。

▽注66: 東京電力、福島第一原子力発電所の事故状況及び事故進展の状況調査結果に係る事実関係資料等の経済産業省原子力安全・保安院への報告について、2011年12月22日、http://www.tepco.co.jp/cc/press/11122210-j.html

▽注67: 政府事故調中間報告234頁

▽注68: http://www.tepco.co.jp/nu/f1-np/press_f1/2010/htmldata/bi1343-j.pdf

▽注69: 「福島第一原発、綱渡り続く」

▽注70: http://www3.nhk.or.jp/news/genpatsu-fukushima/20110315/1710_s_4goukinenryou.html

▽注71: March 17, 2011, A1, New York Times, “U.S. Sees ‘Extremely High’ Radiation Level at Plant, Focusing on Spent Fuel’s Impact,” By David E. Sanger, Matthew L. Wald and Hiroko Tabuchi , http://www.nytimes.com/2011/03/17/world/asia/17nuclear.html?pagewanted=all

▽注72: U.S. Nuclear Regulatory Commission, 582nd Meeting, Advisory Committee on Reactor Safeguards, APRIL 7, 2011, http://pbadupws.nrc.gov/docs/ML1110/ML11102A041.pdf、81頁4行目、83頁16行目など

▽注73: New York Times, A12, March 18, 2011, Greater Danger Lies in Spent Fuel Than in Reactors, By Keith Bradsher and Hiroko Tabuchi

▽注74: 東京電力、福島第一原子力発電所 4号機使用済燃料プール(動画)、2011年4月29日、http://photo.tepco.co.jp/date/2011/201104-j/110429-01j.html

▽注75: 東電事故調中間報告書80頁

▽注76: April 13, 2011, A6, New York Times, “Japan’s Reactors Still ‘Not Stable,’ U.S. Regulator Says,” By Matthew L. Wald, http://www.nytimes.com/2011/04/13/world/asia/13safety.html

▽注77: 政府事故調中間報告109頁では「3月11日中に、1号機について、消防車を用いた代替注水作業や原子炉減圧に向けた準備が開始された形跡は全く見当たらない」と指摘され、同112頁には「3月11日夕方から同日夜にかけての頃、主蒸気逃し安全弁による減圧操作のために必要な合計120V分のバッテリーが発電所構内で収集された形跡も全く認められない」と指摘されている。東京電力が2011年12月22日に公表した「福島第一原子力発電所の初動対応について」19~20頁でも、3月11日当日に発電所内で収集したバッテリーは120ボルトに足りず、本格的なバッテリー収集に乗り出したのは3月13日のことであることが示されている。

▽注78: 政府事故調中間報告476~477頁

▽注79: 政府事故調中間報告474頁

▽注80: 2011年4月4日、法と経済のジャーナル Asahi Judiciary、拙稿「福島第一原発、おがくず、新聞紙を投入するも……汚染水流出とまらず」、http://astand.asahi.com/magazine/judiciary/articles/2011040400017.html

▽注81: このほかに社長の行動について事実に反する説明をしたことがあった。

▽注82: 政府事故調中間報告354頁

▽注83: 2011年3月14日、毎日新聞大阪夕刊、「福島第一原発また爆発 火と黒煙」

▽注84: 2011年3月14日、朝日新聞夕刊、「また爆発、住民絶句 煙噴出、鉄骨むき出し」

▽注85: 2011年3月14日、東京読売新聞夕刊、「福島原発爆発 放射性物質 拡散の恐れ」

▽関連記事: 取材記者による独自検証・東電原発事故の発表と報道(下)

▽関連記事: 原発事故の際のテレビ会議公開の制度化を平時に

▽関連記事: 意図的に過小報道したという マスメディア批判に反論する

▽関連記事: 原発事故と調査報道を考える 奥山俊宏(朝日新聞記者)×藍原寛子

▽関連記事: 福島第一原発事故と東京電力のリスク管理

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください