取材記者による独自検証・東電原発事故の発表と報道(下)

2021年03月09日

以下の原稿は、朝日新聞ジャーナリスト学校発行の月刊誌『Journalism』2012年7月号に「取材記者による特別リポート(下)」「福島原発事故 報道と批判を検証する」「東電原発事故の現実と認識、その報道、そしてギャップ」とのタイトルで掲載された論考である。福島原発事故発生10年を迎えるのを機に、「上」に引き続いてその原稿の全文――紙幅の都合で誌面上では一部削った部分も含めた元原稿――を再掲したい。

▽関連記事: 取材記者による独自検証・東電原発事故の発表と報道(上)

▽関連記事: 原発事故の際のテレビ会議公開の制度化を平時に

▽関連記事: 意図的に過小報道したという マスメディア批判に反論する

▽関連記事: 原発事故と調査報道を考える 奥山俊宏(朝日新聞記者)×藍原寛子

▽関連記事: 福島第一原発事故と東京電力のリスク管理

奥山俊宏(朝日新聞記者)

2011年3月11日から15日にかけて東京電力福島第一原発の事故が悪化しつつあったとき、それを取材する記者たちはどう行動すればよかったのだろうか。そして、将来、同じようなことがあったときに、記者たちはどうすればいいのか。福島第一原発事故とその報道からどのような教訓を学び取るべきなのか。

本稿の「上」では、事故発生当初、東電がどのような認識の下にどのような報道発表を行ったか、国内外の新聞はこの事故をどのように伝えたか、それに対して現実はどうだったのか、1号機、2号機の原子炉、4号機の核燃料保管プールの状況に絞って事実関係を検証した。それら検証結果を踏まえて、本稿「下」では、記者たちはあのとき何ができたのかを考え、また、新聞報道への批判を紹介しつつそれらを検討し、そのあと、教訓の抽出を試みたい。

東京電力本店3階で記者会見に臨む同社の清水正孝社長ら=2011年3月13日午後8時1分、東京都千代田区内幸町で

東京電力本店3階で記者会見に臨む同社の清水正孝社長ら=2011年3月13日午後8時1分、東京都千代田区内幸町で1号機では3月11日午後に津波に襲われた直後に、すべての冷却設備が機能を停止して水位が低下し、同日夜には炉心溶融が始まり、翌未明までに燃料のほぼすべてが溶け落ちて圧力容器の底を破ったとみられることがその後に分かってきている。しかし、2011年3月中旬当時、そのような事態進行の筋書きが新聞で即時に報じられることはなかった。非常用復水器(IC)が12日未明までは機能して炉内の蒸気を冷却したという誤った認識の下で、東電の発表が行われ、国内外の報道も行われた。12日午前に炉心溶融が始まったものの、その後も、燃料の下のほう半分程度は常に水面下にあって溶融を免れていると誤って認識され、それを前提に報じられた。そうした誤認が生じた原因は「上」で詳細に分析したが、ならば、あのとき、記者はどうするべきだったのだろうか。

1号機では、3月11日夕方から12日未明にかけて既に、水位の低下傾向や格納容器の圧力上昇、建屋内の線量上昇などの兆候があったのであり、記者は、それらの詳細を東電から聞き出し、それら間接事実からIC(非常用復水器)の機能不全を疑い、その疑いを記事に盛り込んだり、その原因について東電に問いただしたりするべきだったかもしれない。また、大学教授やメーカー出身の専門家らから、ICの機能不全を疑う見解を引き出すべきだったのかもしれない。

記者会見で頭を下げる東京電力の小森明生常務ら=2011年3月12日午後7時38分、東京都千代田区内幸町の東電本店3階

記者会見で頭を下げる東京電力の小森明生常務ら=2011年3月12日午後7時38分、東京都千代田区内幸町の東電本店3階原子炉水位の計測値に目を奪われず、もっとそれを疑い、水位計の仕組みを調べてみる、ということも必要だったかもしれない。

しかし、3月12日午前までの早い段階のあの場で実際に水位計測値を疑うのはやはりかなり難しかったと思われる。原子炉水位の計測値は、人間の作為なく客観的に導き出されたものであり、3月12日の昼くらいまでは、あたかも本当の値であるかのような変動を示した。東電本店の記者会見で、水位計の仕組みに関する質問にも一応の説明がなされた。

当初3月中は取材や分析に充てることのできる時間が極めて限られており、その点からも、ICや水位計の機能不全を見抜くのは困難だったといえる。

「新聞はもっと情報収集手段を多様化し、個別の情報源から距離を置いて独自の観察と判断を磨いていく必要がある」という意見がある(注1) 。これはまさしくその通りで、私も同意見だ。しかし、それがその通り理想的に実現していたとして、3月11日から12日にかけて、実際と異なる、より良い報道ができたのであろうか。私は疑問に思う。

福島第一原発の現場に赴き、直接、責任者に取材するべきだったという見解もあり得る。テレビ会議システムや電話を用いて現場の責任者に直接取材する、あるいは、そのような取材が可能となるように東電に強く求めるべきだったという見解もある。

福島第一原発の免震重要棟で記者の質問に答える吉田昌郎所長=2011年11月12日午後1時7分、福島県大熊町で

福島第一原発の免震重要棟で記者の質問に答える吉田昌郎所長=2011年11月12日午後1時7分、福島県大熊町でしかし、当直長や運転員への直接取材は現実には無理だったと私は思う。彼らはその当時、事故への対応に全力を挙げるべき責務を負っており、記者への対応に時間を割かれたり、注意が向けられたりするべきではなかったからだ。一方、所長ら免震重要棟にいた東電幹部については、テレビ会議システムを使って短時間であっても記者会見を開くように強く要求するべきだったと私は振り返って思う。

米国ペンシルバニア州スリーマイル島の原発で1979年に発生した事故に関する米政府の調査報告書でも、「責任者が、気を散らされることなく重要な仕事に集中できるようにすることの必要性」(the need of disaster managers to concentrate on their vital tasks without distractions)と「公衆の知る権利」(the public's right to know)の「衝突」(natural conflict)を指摘し、「簡単な解決方法はない」と認めた上で(注3) 、「記者への説明にあたる人々は情報源に直接アクセスできる人でなければならない」との結論を導いている(注4) 。

福島第一原発事故の場合、「情報源に直接アクセスできる人」というのは、第一原発構内の免震重要棟にいた吉田所長ら東電幹部社員だったということになる。この事故で主な「情報源」だったのは各号機の中央制御室であり、そこに直接、疑問点を問いただし、分かっていることと分かっていないことをはっきりさせることができたのは吉田所長ら免震重要棟の幹部社員だったからだ。中央制御室の当直長ら運転員はそのような問い合わせによって「気を散らされ」ることになったかもしれないが、それは、吉田所長ら東電が事態に対処する上でも必要なことだった。そのような問い合わせが足りなかったことによって、ICの不作動を長時間にわたって把握することができず、被害を拡大させた疑いがあるということは、「上」で詳述した通りだ。

危機管理広報(クライシス・コミュニケーション)の専門家によれば、工場で事故があったときには、工場の責任者が現場から情報を発信するのが基本だと考えられているという。現場と記者の間に本社を挟んで、本社が伝聞の情報を発信すると、事実が伝わりづらくなり、錯誤が生じる危険性が高まるからだ。

東電でもそれを意識してか、原子力・立地本部長である武藤栄副社長が3月11日、地震発生直後に福島に向かい、12日未明、福島第一原発から4.7キロほどの場所にある大熊町役場で記者会見を開いたという。しかし、東電によれば、地元の記者たちの多くは連絡がとれたかどうかがはっきりせず、会見の場に集まったのは福島民報とNHKの3人だけで、また、その会見の結果が報じられた形跡はないという。次の記者会見の日時がその場で設定されたが、結局、それ以降、大熊町で記者会見が開かれることはなかった。12日早朝には、福島第一原発の周囲10キロが避難指示の対象になり、大熊町役場に記者を集めて会見を開くことはもはや不可能となった。

振り返って考えるに、津波による人的被害の取材に記者の多くが動員され、さらに、交通が地震で寸断され、道路が渋滞する状況にあった12日未明に、記者の配置がもともと手薄な福島県の相双地区で記者会見を開いても、その内容が多くの国民に伝わることはないだろうと予想することは十分に可能だったのではないかと思われる。現場から4.7キロ離れた町役場で、状況を即時に把握しているとは思われない副社長が記者会見を開くよりも、やはり、現場である福島第一原発構内で、現場の責任者が記者会見に応じるべきだったし、記者側からも東電にそのように強く要求するべきだった。テレビ会議システムのモニター画面と音声スピーカーを本店の記者会見室に置いて、免震重要棟にいる吉田所長が直接、政府や国民も含めた外部に事態を説明し、記者たちの質疑に応答したほうが、コミュニケーションはスムーズだっただろうと考えられる。放射線防護や核物質防護の制約もなく、また、現地の環境に左右されずに、多くの記者が記者会見に参加することができただろう。

もちろん、記者の求めがあったとしても、このような場を設定するかどうかを決めるのは東電であり、記者会見に応じるかどうかを決めるのは吉田所長自身である。その後、最悪の時期を脱した後も8カ月、東電は吉田所長の記者会見を開いておらず、個別の記者の取材申し込みにも大部分は応じなかった。こうした事後の経過から推すと、福島第一原発事故では、吉田所長の記者会見が事故発生当初に開かれることは、いずれにせよ、なかったかもしれない。しかし、将来への教訓としては、テレビ会議システムを用いた発電所幹部の記者会見を検討する必要がある。

このように3月12日までの立ち上がりの段階では、実際以上の報道はかなり難しかったと思われるが、3月13日以降はどうだろうか。

3月12日夜以降は、水位計の値に疑義があることは東電の記者会見でも説明されていた。1号機原子炉建屋の爆発などの兆候が新たに表れ、従来からあった格納容器圧力上昇などの兆候と合わせて考えれば、ICに関する東電の説明を疑うことは可能だったと思われる。その疑いを追究する取材に取り組めば、もっと早く本当の実態を推定し、認識を改めることができたかもしれない。

「上」で指摘したように、東電には、兆候を知覚しようという努力が十分に尽くされたとは言い得ないような状況があった。知識・経験をもとに兆候から間接事実を導きだし、合理的な推論を加えて能動的に事実を認識しようという発想が現場にも本店にも足りなかった。各号機の中央制御室から免震重要棟へ、あるいは、本店へという情報の流れも目詰まりを起こし、東電の組織内にコミュニケーション不全があった。このうち、知覚・判断・認識に関する欠如は、3月13日以降の1号機の状況に限れば、東電だけでなく、報道機関や記者たちの側の問題としても指摘できる。

しかし、実際の状況にあてはめて考えると、それは、現場の記者には酷な指摘だと言わざるを得ない。3月13日以降、焦点は3号機や2号機、4号機に移り、1号機はしばらく置き忘れられた状態となったが、報道の上でも事態対処の上でも防災対策の上でも、1号機に比べ、2~4号機のほうが事態の危険性、切迫性がはるかに大きかったのだから、それは致し方ないことといえる。むしろ、健康にただちに影響が出るレベルの放射性物質が2~4号機から放出される恐れがある中で、その恐れが相対的に低くなっていた1号機の状況の検証に、東電社員や現場記者たちの注意や時間が割かれるべきではなかったといえる。

複合同時多発災害だったことに由来する限界は、記者や報道機関の能力や意欲にとどまらず、たとえば、紙幅や放送枠の広さ、東電側の対応能力などにもあった。収束した事故を検証するのとは異なり、進行中の事故を即時に報じる場合には、現場の記者たちの活動の力点は、いままさに起こっている事態の把握とその報道に置かれるべきだ。ものごとには優先順位があるのであり、過去の検証ではなく、切迫する目の前の危険への対応を最優先するのは当然だ。

福島第一原発事故の背景を検証的に報じた朝日新聞2011年3月30日付朝刊

福島第一原発事故の背景を検証的に報じた朝日新聞2011年3月30日付朝刊2号機や4号機については、1号機とは対照的に、一時期、現実に起こっている事態を過大に評価して報道する結果となった。

3月11日夜に東電や政府がもっとも危機感をもっていたのは1号機ではなく2号機であり、3月15日に東電や政府がもっとも危機感をもっていたのは3号機ではなく4号機のプールだった。

いずれもその翌日には、2号機ではなく1号機のほうが炉心溶融を起こす状況にあり、4号機のプールではなく3号機のプールのほうがより早い注水を必要としていると認識された。事態認識がそっくり逆転したのだ。

2号機については、3月11日夜、すべての注水設備が作動を停止したと発表された。実際には注水は続いており、その夜の2号機の状況に限れば、東電は事態を過大評価していた。しかし、その一方で、2号機ではなく、1号機において、冷却停止の事実があったことが後に明らかになっている。結果論ではあるが、3月12日の朝刊紙面の上では、1号機に関する過小評価報道と、2号機に関する過大評価報道とが混在しており、紙面全体の印象を見たときに、事態はほぼ等身大に報じられていた、と言えないこともない。

「原発 いったい何が」「足りぬ情報 広がる不安」と見出しがついた朝日新聞2011年3月15日付夕刊社会面

「原発 いったい何が」「足りぬ情報 広がる不安」と見出しがついた朝日新聞2011年3月15日付夕刊社会面

爆発1時間あまり後の福島第一原発4号機原子炉建屋=2011年3月15日朝、東京電力社員が撮影し、翌16日午前に同社が記者団に提供した画像をトリミング

爆発1時間あまり後の福島第一原発4号機原子炉建屋=2011年3月15日朝、東京電力社員が撮影し、翌16日午前に同社が記者団に提供した画像をトリミング3月15日、記者会見での東電側の説明は非常に慎重で、プールの中の水の有無や建屋爆発の原因について、重みづけをすることなく、複数の可能性を並べ、それぞれの根拠を説明した。使用済み燃料が水面上に露出して過熱した可能性もその説明の中に含まれていたが、特定の結論に導くような説明はしなかった。この点については、情報が限られていた中では、東電の発表に非の打ちどころはなかったといえる。

2011年3月17日のニューヨーク・タイムズの1面

2011年3月17日のニューヨーク・タイムズの1面3月11日から17日にかけて、記者たちはどう行動すれば、より良かったのか。実際とは異なる取材・報道があり得たのか。現実離れした机上の空論を唱えるのは容易だが、実際には、考えれば考えるほど、答えを見いだすのは難しい。振り返って2011年3月の状況を見たときに、ほかにどのような取材・報道のやりようがあったのだろうかと私は考え込まざるを得ない。

福島第一原発事故に関するマスメディアの報道にはさまざまな批判がなされている。「権力側の発表を批判することなく『安全だ』と広報してきた(注5) 」というような「大本営発表報道」批判から、「いたずらに不安を煽るような報道をしてきた(注6) 」という「あおり」批判まで、その内容は両極端に大きく分かれている。

もっとも多くなされているのは「大本営発表報道」批判だ。

「問題は(中略)、政府や東電の発表をチェックし、市民の側にたって監視するのがメディアの本来の役割だという認識を、報道の側がどれだけ持っていたかだろう。それが欠けてしまえば、メディアは、政府発表を垂れ流すだけの広報機関になってしまう。まさに戦時中の大本営発表と同じである」(篠田博之・創編集長(注7) )

「取材が真相に迫っていない」との批判も多い。

「日本のマスメディアは原発事件に関する真実に全く迫っていない。これほどメディアが市民に不信感を持たれたことはないのではないか」(浅野健一・同志社大学教授(注8) )

「原発事故についての報道は、いまだに肝心の情報は隠されているのではないか、どの情報を信用したらいいのだろうかなど、新聞の読者もテレビの視聴者も、満足できる状況になっていない。そうした状況が続いていること自体、本来、メディアの責任ではないことなのですが、メディアに跳ね返っているのではないか」(柴田鉄治・元朝日新聞科学部長(注9) )

報道を意図的に抑えたのではないかという見方もある。

「社会にパニックを起こしてはいけないという配慮が表現に抑制的な効果をもたらし、原子力発電所の事故を過小評価するメッセージにつながったとみられる」(浜田純一・東京大学学長(注10) )

「福島原発災害に関して、政府や一部の研究者・マスメディア・団体・企業などが情報制限をおこない、その理由について『パニックを防止するため』と説明した」(小山真人・静岡大学防災総合センター教授(注11) )

「事故直後は(中略)『最悪事態に備えた最適化戦略』の見通しが示されないことに、多くの市民が苛立ちを覚えていた」「これは(中略)『パニックを起こさせないため』というようなパターナリズムにもとづいた情報統制の動機もまったくなかったとは言いきれないのではないだろうか」(石村源生・北海道大学高等教育機能開発総合センター科学技術コミュニケーション教育研究部特任准教授(注12) )。

「テレビや新聞は、東電や政府の広告・広報活動を通じての原発推進と安全神話に呪縛されていたこともあり、その発表をベースに安全・安心を強調する正常化のバイアスのかかった報道、解説が多かった」(平塚千尋・立正大学非常勤講師(注13) )

これらとはまったく逆の観点からの批判もある。

「軽水炉燃料の濃縮率からしてありえない再臨界やそこからの核暴走を、あたかも今すぐに起きることのように書いて、恐怖心に訴えるような新聞記事がいかに多かったことか」「臨界条件が揃うことがかなり稀であることを知っていれば再臨界は起きないと考えるのが普通だが、それでも敢えて再臨界の危険があると報じるだけの根拠をその新聞記事を書いた記者は持っていたのか。そうではないと思う」(ジャーナリストの武田徹氏(注14) )

「怖い問題ばかり取り上げるのは、メディアの習性です。特に民放や新聞なんかは、怖いという話を取り上げた方が売れるわけですから」「日本のメディアの情報が、あまりにも『危ない、危ない』の方向に偏り過ぎです」(経済学者の池田信夫氏(注15) )

東京電力の清水社長の記者会見の会場は記者でいっぱいになり、モニターで会見の様子を見ることのできる別室が用意された=2011年4月13日午後4時53分、東京都千代田区内幸町の東電本店3階

東京電力の清水社長の記者会見の会場は記者でいっぱいになり、モニターで会見の様子を見ることのできる別室が用意された=2011年4月13日午後4時53分、東京都千代田区内幸町の東電本店3階調査報道には時間がかかる。事態が刻々と動く初動の段階にリアルタイムで調査報道の結果を発信するべきだと考えるのには、そもそも無理がある。原発構内で起きていることについて一次情報を持っていたのは東電だけだったのだから、東電に真相を発表させることに記者の努力が傾けられたのは必然だといえる。

東電が隠している事実があるのならば、それを探り出すことが可能だったかもしれないが、事態推移の核心について東電そのものが誤った認識を持っていたケースがあり、真相を見抜くにあたって越えなければならない壁はとても高かったといえる。

東電が広告主であることへの配慮やパニック回避のための配慮から来る「情報統制」があったのではないかと指摘する声が世間には多いが、取材記者として東電本店にいた私の実感からすると、少なくとも報道機関の側にそのような情報統制や情報制限の意図があったとはまったく思えない。

2011年3月15日の朝日新聞朝刊1面

2011年3月15日の朝日新聞朝刊1面

2011年3月15日の朝日新聞夕刊1面

2011年3月15日の朝日新聞夕刊1面 2011年3月16日の朝日新聞朝刊1面

2011年3月16日の朝日新聞朝刊1面京都大学などの研究者が震災報道に携わった個々の記者たちに着目して2012年春にアンケートした結果をまとめた報告書によれば(注17) 、「できあがった報道には、あなたが現場で得た事実や感じた雰囲気が、十分に反映されたと感じますか」という問いかけに対し、8割を超える回答者が「よく反映されていた」「ある程度反映されていた」と答え、この回答傾向は、原発事故報道についても一般震災報道についても大きな違いがなかったという。一方、「あなたが関わった報道は、事実にかなり忠実なものになりましたか、それとも事実を描ききれなかったと感じる部分がありましたか」という質問に対しては、一般震災報道に携わった人の約8割が「忠実だった」と回答したのに対し、原発事故報道については「事実を描ききれないところがあった」という回答が35%に達したという。

この調査結果は、取材内容を反映した記事を世の中に送り出したつもりではあるものの、取材内容そのものに誤りが含まれていたために、結果として、記事の中に「事実を描ききれないところがあった」という多くの報道関係者の認識を表している。広告主への配慮やパニック回避への配慮から報道を控えたり事実を曲げたりしたという指摘が、多くの報道関係者の意識と乖離していることも裏付けている。報道の現場では、さまざまな努力が尽くされ、全体としては実態に見合った紙面がつくられたが、意図せざる結果として、事実に反する記事がいくつかあったのは前述した通りで、それがこのアンケート結果に反映されているのではないかと思われる。

多くの記者や編集者は、できるだけ正確に事実をつかみ、過大評価もせず、過小評価もせず、等身大に報じることに努力したと私は思う。その際に「誤報を出さない」「あやふやなことは書かない」という態度で臨んだが、これは、今回の事故に限ったことではなく、従来からある基準である。これについては後に「分からないことは『分からない』と書くべきだった」あるいは「はっきりしないことでも、可能性があるのならば、その旨の注釈をつけて書くべきだった」との反省の声があり、それは、将来への教訓としては有効だろうが、2011年3月にどうするべきだったかという観点からすれば、後知恵であって、正当な批判とは言えない。

「米、自国民へ避難勧告」「独自基準、80キロ圏内」と報じる朝日新聞2011年3月17日付夕刊

「米、自国民へ避難勧告」「独自基準、80キロ圏内」と報じる朝日新聞2011年3月17日付夕刊財務省所管の一般社団法人・金融財政事情研究会が発行する週刊の専門誌「金融財政事情」は事故発生から間もない2011年4月11日号で、「原発に関する政府発表・マスコミ報道に不信を募らせる外国人従業員」という題で、外資系証券会社の東京事務所の様子を描いている。

「外国メディアは、東京電力と日本政府が情報を正しく開示していないのではないかと疑っている。その原因になったのは、3月16日に米国務省が発表した『福島第一原発から半径80キロ内に住む在日米国人の退避勧告』だった」

「社内の外国人従業員から『日本は、政府も東電もマスコミも皆グルなのか』と聞かれることが多い。筆者は『日本のメディアは、真実を明らかにするよりも、国民を安心させるほうに力点を置いている(後略)』と答えることにしている」

実際には、多くの日本メディアは、事故の真相を明らかにすることに力を注いだし、危機的状況にあることを伝えていた。しかし、事実に反すると思われる外国の報道を積極的に否定することもなかった。それをやるほどまでには何が真相なのかが当時は明確ではなかったし、記者の時間にも紙幅にもそれほどの余裕があるようには思えなかったからだ。

3月17日、ニューヨーク・タイムズで4号機の燃料プールに水がほとんどないという米政府の見方が大きく報道され、それが日本に伝わってきたとき、東電本店にいた私は「なにを今ごろそんなことを言っているんだろう」と不思議に思った。たしかに3月15日に4号機が爆発してからしばらくは、そうした疑いがあったが、その後、3月16日、水の存在は確認された。ニューヨーク・タイムズの記事はその確認の後に出た。このため、これは誤報ではないか、と私は考えた。しかし、当時は、ニューヨーク・タイムズの報道のもとになった米政府の発表がどのような証拠に基づいているのかが分からない以上、私たちの手元にそれを否定する材料もなかった。

当時、私は知人から尋ねられれば、「現段階では東京から避難する必要はないし、今後もし仮にその必要が出てくるようなことがあったとしても、時間的余裕はある」と答えた。また、外資系証券会社の中にも、専門家の意見を聞いて事態を的確に把握し、東京から避難させなかったところもあるという。いま振り返ってみれば、その返答や判断は正しかったと思う。

にもかかわらず、当事者への直接取材の手薄な海外の報道を信じ込む人たちの間で、日本のマスメディアは真相を隠しているという見方が蔓延し、それにあおられて、東京から避難する人まで出てくる結果となった。

福島第一原発の1号機(左端)、2号機、3号機、4号機(右端)=2011年3月15日午前7時33分、免震重要棟のある高台で東京電力社員が撮影し、翌16日午前に同社が記者団に提供した画像

福島第一原発の1号機(左端)、2号機、3号機、4号機(右端)=2011年3月15日午前7時33分、免震重要棟のある高台で東京電力社員が撮影し、翌16日午前に同社が記者団に提供した画像自由報道協会代表の上杉隆氏は、日本の新聞などマスメディアによる事故報道について「権力側の発表を批判することなく『安全だ』と広報してきた」と非難する論客の急先鋒だ。

上杉氏の著書『大手メディアが隠す ニュースにならなかったあぶない真実』には、朝日新聞やNHKなど新聞・テレビは「放射能が外に出ることはありません」という報道を朝から晩まで繰り返していた、と明記されている(注18) 。原発事故が発生してから1カ月、「放射能は出ていない」と報道をし続けてしまった、とも明記されている(注19) 。上杉氏によれば、「当初、日本の新聞は政府同様、20キロ、30キロ圏外へは放射能は飛ばないと主張してい」たという(注20) 。

「日本のメディアだけは、政権並びに東京電力のスピンコントロール、いわば発表にそのまま無批判に乗っかり、『放射能が外に出ることはありません。安全です。安心です』という報道をずっと行ってきたわけです(注21) 」。明治大学での講義で、上杉氏はこのように述べた。

「3・11以降、既存メディアは、『安全です。放射能は出ていません』と繰り返しました。しかし、それは国民が被曝してしまった後になって、実はウソであったということが明らかになりました」(注22)

上杉氏は著書の中で次のように書いている。

「新聞記者、テレビの記者はみんな3月の段階から知っていました。だから自分たちの家族だけは逃がしたり、自分たちだけ引っ越したり、自分たちだけ安全なところにいたわけです。そして読者や視聴者にはその事実を伝えなかった。これは記者以前に人間として大きな罪を犯したといえるでしょう」(注23)

雑誌「SIGHT」の2011年夏号のインタビューでも(注24) 、上杉氏は「既存メディアは会見に出ていたわけですから、その時点で放射能漏れに気づいていたんです」と述べ、次のように批判を展開している。「今さらそれを報道しても、もう遅いですよね。その間に、大勢の人が被爆しているんですから。既存メディアはもはや共犯者ですよ」

「放射能放出」の大見出しを掲げた2011年3月12日の朝日新聞夕刊

「放射能放出」の大見出しを掲げた2011年3月12日の朝日新聞夕刊その後も、たとえば、毎日新聞は3月14日朝刊の1面トップで「放射性物質 県外に」と報じ、読売新聞は3月15日夕刊の1面トップに「超高濃度放射能が拡散」という大見出しを掲げ、「『身体に影響の数値』 2号機も大量漏出か」と報じた。毎日新聞の16日の朝刊は「福島第一原発から出た放射性物質が風に乗って関東地方に飛散したとみられる」と報じた(注25) 。朝日新聞は3月15日夕刊の1面に「放射能大量飛散の恐れ」という見出しを掲げ、「福島第一原発の事故で飛散したとみられる放射性物質が15日午前、風に乗って全国各地で観測されている」と指摘した。この記事の「各地」の中には東京都も含まれている。

これら3月中旬の新聞各紙の紙面を示しての私の取材に対し、上杉氏は「3月下旬以降、放射能が出ているのに、それが止まったかのように後退して報じたじゃないかということを指摘した。報道にそういう傾向があったのは事実」と反論した。しかし、実際には3月下旬以降も、たとえば、4月13日の朝日新聞朝刊は「今も放出は続き、長期化が懸念される」と指摘している(注26) 。

東京電力本店3階で清水正孝社長らの記者会見を取材する記者たち=2011年3月13日午後8時3分、東京都千代田区内幸町で

東京電力本店3階で清水正孝社長らの記者会見を取材する記者たち=2011年3月13日午後8時3分、東京都千代田区内幸町で「東京電力という、電事連のいわゆるスポンサーに気を遣って何一つ質問しないで、結果として半ば大本営発表のように、情報の出てくるのを止める、妨害するような状況になっています」

2011年4月6日に鳩山由紀夫元首相が主催して開かれた勉強会で、上杉氏はこのように述べた。

「どういうことかというと、たとえばプルトニウムの問題がありました。(中略)なんと2週間、これはたまたま私だったんですが、私が質問するまで『プルトニウム』という単語を記者会見で聞いた記者は一人もいませんでした」

「そして、聞いたところ東電の発表は『プルトニウムを測っていない』と、さらに『測る計器を持っていない』と言ったわけです。これは(3月)26日です」(注27)

しかし、実際には、上杉氏が3月26日に質問するより先に、プルトニウムに関する質問は出ていた。たとえば、朝日新聞経済部の記者が3月22日深夜の記者会見で、「プルトニウムの測定はする必要はないんですか?」「定量的にデータを測定して説明するべきではないんですか?」と執拗に質問し、この質問がきっかけの一つとなって、東電は、構内で採取した土を外部の検査機関に送り、プルトニウムの含有量を調べると翌23日に表明。その結果を28日に発表した。

これについて、上杉氏は私の取材に対して「取材というのは、アウトプット、すなわち、記事にすることも含めての話」と説明した。3月22日の記者会見でのプルトニウムに関するやりとりは朝日新聞の紙面で記事になっておらず、上杉氏は「取材の結果を読者に伝えないと、仕事をしたことにならない」と考え、そういう趣旨で「全く質問もしません」と発言したという。

とはいえ、「プルトニウム」という単語を記者会見で聞いた新聞記者が本当に一人もいなかったと誤解される恐れがある。その点について尋ねられると、上杉氏は「講演なので言葉が強くなっている」と弁解した。

この勉強会の模様はビデオ撮影されて、ユーチューブにアップされている。また、その発言の書き起こしは上杉氏のウェブサイトに掲載され、それは2012年6月初旬の時点でなお訂正されていない(注28) 。

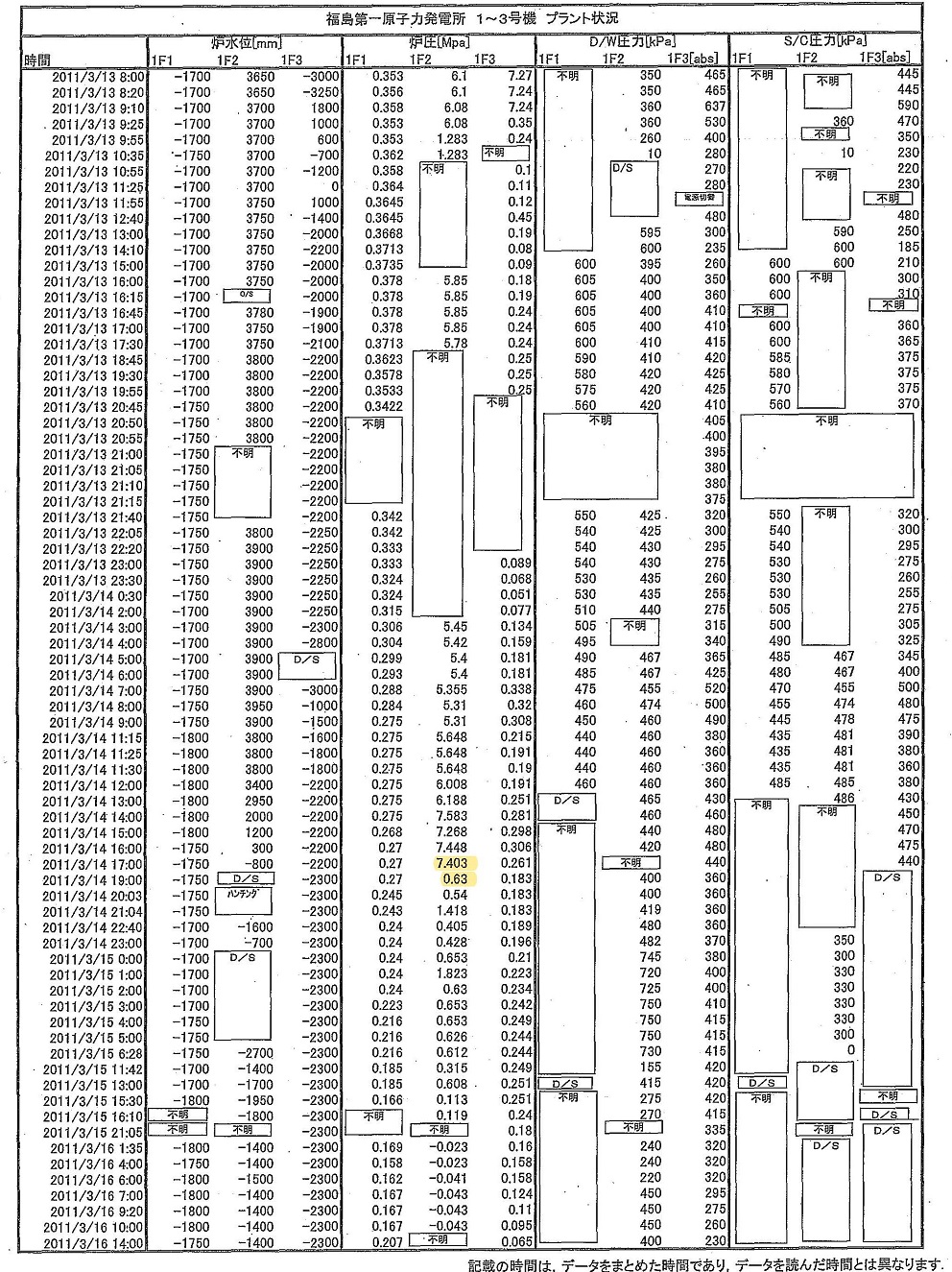

東京電力が本店で記者団に配布した福島第一原発1~3号機の計測値の資料のうち、2011年3月16日午後11時48分に配布されたもの。上杉氏が言及した2号機炉圧の数値について、AJ編集部において黄色い色でハイライトした

東京電力が本店で記者団に配布した福島第一原発1~3号機の計測値の資料のうち、2011年3月16日午後11時48分に配布されたもの。上杉氏が言及した2号機炉圧の数値について、AJ編集部において黄色い色でハイライトした「3月14日、2号炉の炉圧なんですが、3月14日17時、炉圧7.403。7といったらもう爆発してもおかしくない数字です。4で危ないですから。そして、その2時間後、3月14日19時、0.63。大気圧以下なんです。これをずっと『説明してくれ』と、この日から言ってんです。東電も政府も『通常の下がり方です』と言うんです。爆発以外の何ものでもないですよね。ところが、テレビ、新聞、載せません、1回も」

上杉氏は、原子炉の圧力容器の内部の圧力について、4メガパスカルで「危ない」と言い、7メガパスカルで「爆発してもおかしくない」と述べているが、これらは事実に反する。7メガパスカルは通常運転中の原子炉の圧力と同等であり、最高使用圧力を大きく下回る。上杉氏はまた、0.63メガパスカルを「大気圧以下」と述べているが、これも事実に反する。上杉氏が手にしている東電の資料の中で、炉圧は、大気圧との差である「ゲージ圧」で表されており、大気圧ならばその値はゼロであり、大気圧未満ならばマイナスとなる。大気圧の絶対値は約0.10メガパスカルであり、0.63メガパスカル(ゲージ圧)は大気圧の7倍余もある。「0.63が大気圧以下」というのは桁違いの完全な誤りである。さらに、3月14日夕方に2号機の炉圧が7.4メガパスカルから0.63メガパスカルに下がったことをとらえて、上杉氏は「爆発」があったと言い、それを報じないとして新聞やテレビを批判しているが、これは爆発ではない。炉内に水を押し込むために、原子炉の逃し安全弁を開けて、あえて圧力を下げようとしたもので、その経緯は「圧力容器から外側の格納容器に通じる二つの弁を開放」などと翌15日の新聞で報じられている(注30) 。

上杉氏は私の取材に対し、0.63メガパスカルを「大気圧以下」と述べたことについてこの講演の後に指摘を受けて訂正したと述べた。また、逃し安全弁の開放について、上杉氏自身は東電から説明を受けていない、という。「爆発以外の何ものでもない」という見解については、上杉氏は「ソース(情報源)があって言っている」と強調し、逃し安全弁を開放したのか爆発があったのか「どっちが正しいかは分からない」とも述べた。

的外れの批判が幅をきかせるようになると、誤った教訓が導き出されて後世に禍根を残す恐れが大きくなる。

たとえば、「安全だ」という証拠がなければ「危険だ」という前提で報じるべきだという教訓を指摘する意見がある。しかし、それは、現実とかけ離れた臆測を容認することにつながりかねず、かえって被害を大きくする恐れがある。福島第一原発事故では、住み慣れた地を離れて避難することに伴う肉体的・精神的な苦痛による犠牲者が数多く出ており、それは、放射能を直接の原因とする人的被害をはるかに上回っている。危険でもないのに「危険だ」と報じられることで別の危険が新たに発生する現実を見逃してはならない。できるだけ偏らずに事実をできるだけ忠実に報じることの大切さが改めて強調されるべきだと私は思う。

たとえば、電力会社の言うことは信用できないから、それに頼った報道は控えるべきだ、という意見もある。しかし、それを教訓として将来の事故に適用した場合、それはますます、事実を見えなくさせる恐れがある。原発事故に関する東電の発表にさまざまな不備があったのならば、そのような不備が起こりづらいようなシステムを構築することこそを将来への教訓とすべきだ。事件の当事者に少しでも近づいて、そこから情報を引き出し、真偽を見極めつつそれを報ずるのは記者の仕事の基本であり、むしろ、電力会社の情報をもっともっと追究するべきだと私は思う。それをおろそかにすると、一次情報が欠落した評論ばかりになってしまい、報道とは言えなくなってしまう。

「大本営発表報道」という、分かったようでいて、その内実がはっきりしない流行り言葉によるレッテル張りのみで批判を済ませるのではなく、個別・具体的な事実に立脚して批判することが今後は大切だと思う。

福島第一原発事故の経験を踏まえ、今後、どうすればいいのか。すべてのステークホルダーが、できるだけ迅速に、かつ、できるだけ正確に事態を把握できるようにするにはどうすればいいのだろうか。こうあるべきだと私なりに考える点を列挙してみたい。

まず必要なのは、原子力発電所の対策本部と電力会社本店の間で共有されるテレビ会議システムの映像や音声である。そのすべてについて、政府の関係機関や自治体、報道記者たちがリアルタイムで同時に視聴し、共有できるようにする必要がある。できれば、インターネット上で公開するべきだろう。

福島第一原発事故では、情報の流れの結節点をできるだけ少なくし、シンプルな報告伝達経路とすることが事態対処に死活的に重要だったことが明らかになっている。たとえば、3月11日当日の1号機の冷却について、中央制御室の当直長と免震重要棟の発電班、吉田所長、さらに、本店の小森常務の間に「認識のギャップ」や「認識の時差」が生じ、それが事態対処を誤った主因の一つだと分析されている。東電社内のコミュニケーションが誤解なく滞りなく円滑に行われていれば、そうしたギャップや時差は生じず、事態対処の方法や報道発表を誤ることもなかっただろう。菅直人首相が3月12日朝、みずから福島第一原発の免震重要棟に乗り込まなければならなくなったのも、1号機格納容器の圧力を下げる措置(ベント)をめぐる東電社内と政府・東電の双方のコミュニケーション不全が主因で、それへの対応のために関係者は多大な労力と時間を投入しなければならなかった。情報の流れのこのような「複雑化・多層化」は「情報収集の遅れや混乱、関係者間の相互不信等の問題を惹起する要因となった」と分析されている(注31) 。テレビ会議システムの音声と映像を公開すれば、情報の流れの結節点を減らし、単純化することができ、コミュニケーションの不備に由来する誤解や摩擦、遅れを少なくすることができる。記者会見に要する時間を節約することもできる。

福島第一原発事故の発生から3日余が経過した3月15日早朝、政府は東電とともに対策統合本部を設け、政府職員が東電本店2階に常駐して、テレビ会議システムの音声や映像を東電と共有するようになり、以後、「情報の流れがよくなり、情報がかなりツーカーになってきた(注32) 」とされている。この事実も、テレビ会議システムの映像と音声を関係者間で共有することの重要性を裏付けている。これを政府と電力会社の間に限ったこととするのではなく、記者たちと電力会社の間でも、このように情報の流れを「ツーカー」にする必要性が今後は認識されるべきだ。その際、政府側は電力会社側に対し「記者に知らせる事項は政府官邸にも事前に報告してくれ」などと言ってはならない。それは、テレビ会議システムでの報告や記者への発表を萎縮させ、情報の流れを滞らせる効果をもたらすことが明らかだからだ。情報の流れをよくするという観点のみに立てば、政府側もテレビ会議システムで記者と同時に事実を把握すればそれで足りるはずで、そのためには、テレビ会議システムの音声と映像を公開するのがもっとも手っ取り早い。そうすれば、福島第一原発事故で問題となったような、政府・官邸と電力会社のコミュニケーション不全、日米のコミュニケーション不全、報道発表の錯誤などの事態はかなりの程度まで防ぐことができるだろう。

東京電力本店1階で取材・報道にあたる記者やカメラマンたち=2011年3月15日午後2時1分、東京都千代田区内幸町で

東京電力本店1階で取材・報道にあたる記者やカメラマンたち=2011年3月15日午後2時1分、東京都千代田区内幸町で原子炉の緊急事態に対処するための知識や経験が東電社内に不足していた実情が露呈する一方、他の電力会社が東電を上回る質と量の人員を抱えていると断定することはできないのだから、したがって、事故対処や報道に組織内外の知恵を結集しようとする「クラウドソーシング」的な観点からも、今後は、事故時には、テレビ会議システムの映像と音声を含め、事故現場の情報を即時に公開し、広く全世界に知恵を求めるべきだといえる。電力会社社員の個人情報だとか核物質防護上の機微情報だとか秘密を確保すべき情報がそれらに含まれていたとしても、緊急時には、公開の利益のほうがそれらを上回っていることは明らかだ。

次に必要だと私が考えるのは、日々の変化の「差分」だけでなく、その「積分」をニュースととらえ、事態の全体像を俯瞰しようとする報道姿勢だ。

前日の夕刊の締め切りの後に新たに発生したり判明したりした出来事を朝刊で取り上げ、朝刊の締め切りの後に発生したり判明したりした出来事を夕刊で取り上げる伝統的な編集の方法が「日々差分主義」である。半日の間の変化、すなわち「差分」をニュースとみなし、それを1面などニュース面でもっとも目立つ形で取り上げる。一方、ある程度の長さの期間に発生したり判明したりしたことを一体の積み重なったものとしてその全体像、すなわち「積分」をニュースとしてとらえる報道もあり得る。このような「積分主義」の下では、事故発生以来の事態の進行の累積を俯瞰できるように報道することになる。

照明のついた福島第一原発3号機の中央制御室(右側)と、明かりのつかない4号機の中央制御室(左側)=2011年3月22日午後11時28分、東京電力撮影(同社提供)

照明のついた福島第一原発3号機の中央制御室(右側)と、明かりのつかない4号機の中央制御室(左側)=2011年3月22日午後11時28分、東京電力撮影(同社提供) 2011年3月23日の朝日新聞朝刊1面

2011年3月23日の朝日新聞朝刊1面実際、3月15~16日をピークにして事態は改善の方向となり、放射性物質の放出も減ったのだから、そうした報道ぶりは誤りではない。3月17日以降、半日ごとの「差分」を取れば、それがプラスになることも多かった。しかし、一方で、既に放出された放射性物質が元に戻ることはないのだから、放出が減ったとはいえ、3月下旬以降も今に至るまで放出総量は増え続けている。つまり、事態を「積分」すれば、それは常にマイナスであり、しかも、その絶対値は一方的に大きくなり続けている。「差分」結果のプラスばかりに焦点をあてて、「積分」結果のマイナスを軽視したとすれば、それはバランスを欠いた報道だったといえるかもしれない。

放出された放射性物質による汚染は2011年3月下旬以降に各地で顕在化し、現実の脅威として多くの人に感じられるようになった。そういう中で、「差分主義」に基づく報道を見せつけられることに多くの読者が違和感を覚えた。事態が改善しているかのような報道は、誤りではないが、全体像をとらえて的確に伝えることと乖離してしまっていた可能性がある。新聞などマスメディアが「安全だ」と強調することに偏った報道をしたという根強い批判の背景事情として「差分主義」の罠を指摘することができる。

また、前述したように、3月13日以降の取材現場には、「2~4号機の事態の進展や汚染水の発生など目の前の出来事に追われていて、しばらく、1号機の非常用復水器のことは忘れていた(注33) 」という実情があった。これも「差分主義」の罠の一つであるとみなすことができる。

今後は、「差分主義」に徹する現場の取材班とは別に、事故発生当初から別動の取材チームを設け、そこでは「積分主義」の姿勢を採り入れるべきだろう。そうすれば、紙面にバランスを取り戻し、事実を解明するのにも役立つかもしれない。

はっきりしない話は「はっきりしない」と注釈をつけつつ伝え、分からない話は「分からない」と報じる、そんな姿勢も今後はもっと必要だろう。

「不確かな事実をそのまま伝えていいということにはならない」という意見もあるが(注34) 、事実が確定されるのを待っていては、この先、何年も原子炉内のことは報道できない、ということになりかねない。「『真実を伝える』『分からない話は書かない』という建前をしゃくし定規に守るなら、新聞はなにも書けなくなる」という意見が新聞業界でも有力になっている(注35) 。「分からないことは、なぜ分からないのかも含めて読者に知らせる、そんな覚悟も必要だ」(吉田慎一・朝日新聞社編集担当(注36) )ろう。

これは東電の組織内部においてもあてはまる教訓である。1号機IC(非常用復水器)について、3月11日夕、中央制御室では「作動していないのではないか」と疑いながらも、それを確認することができず、その結果、少なくとも明確に伝わる形ではその疑いを免震重要棟に報告しなかった。免震重要棟では、ICについて「止まった」という報告がないということから「動いている」と早合点していた。「はっきりしないけれども、ICが停止している可能性がある」という中央制御室の認識が免震重要棟の吉田所長や本店に伝わっていれば、その後の対応は変わっていただろうし、事故の拡大は避けられたかもしれない。3月11日夜の東電の報道発表が「ICで原子炉を冷やしている状況」という内容になることもなかっただろう。

「証拠がないことは書いちゃいけない」というマスメディアの報道姿勢について、「別に放射能に人権があるわけじゃないから」「すごくおかしい」という批判も有力な論者によってなされ(注37) 、予防原則に立って危険性を強く訴える報道をするべきだという意見もある。しかし、これには私は賛成できない。

たしかに、「『測ってなくてわかんないんだから何も言えない』っていう報道姿勢」については、上述したように今後は改め、「測ってない」ということを事実として伝えるべきだろう。しかし、「安全だという証拠がなければ危険だ、という考え方で行くべき」というところまで踏み切るのには私は賛成できず、そんなことでは読者の信頼を得られないと思う。危険方向、安全方向のいずれであるかにかかわらず何らかのバイアスを入れた勝手な想像によって、足りないデータを補おうとする姿勢は記者の採るべきところではないと私は考える。

新聞の原発事故報道のあり方について、日本国内の世論を調査した興味深い結果がある(注38) 。

「ある程度不確かでも、専門家による最悪のシナリオを含めて報道し、読者の判断に委ねるのがよい」という意見に賛成した人は、福島、宮城、岩手の被災3県で30%弱、それ以外の地域で26%余だった。

「読者にパニックを起こさせないために、その時点で確実と思われる情報に限定して報道した方がよい」という意見に賛成した人は、被災3県で54%、それ以外の地域では56%だった。

共同、時事の両通信社の関連の公益財団法人・新聞通信調査会が2011年8月下旬から9月中旬にかけて18歳以上の5千人を対象に実施した全国世論調査の結果がこれで、「どちらともいえない」は15%前後だった。

新聞通信調査会の担当者は「原発事故に関する大方のメディアの報道が“大本営発表”の域を出ず、国民の期待に応えられなかったのでは」という自省の念からあえてこの質問を設けたという。「最悪シナリオ」を含む報道を望む声がもっと多いのではないかと予想したというが、その結果は意外にも保守的だった(注39) 。

記者は、「わからない」ということに対して謙虚であるべきだが、その一方で、少しでも真実に近い記事を書こうとする努力を放棄するべきではなく、事実の確認にこだわり続けるべきだろう。読者の多くもそれを求めているように見える。

東電本店1階の記者会見室で東電社員(右)から発表文を奪い合うようにして受け取る記者たち(左)=2011年3月15日午後3時34分、東京都千代田区内幸町で

東電本店1階の記者会見室で東電社員(右)から発表文を奪い合うようにして受け取る記者たち(左)=2011年3月15日午後3時34分、東京都千代田区内幸町で長崎県立大学の金村公一准教授(文化情報科学)は「情報飢餓」という言葉を用い、「マスメディアの情報ではその飢餓感は埋められず」「情報飢餓と不安を情報共有とコミュニケーションによって少しでも解消したいと考える人々の行動はネット上にはっきりと現れた」と指摘している(注40) 。

組織としての新聞社などマスメディアは、多くの読者に比べれば、だれよりも情報源に接近し、だれよりも多く、だれよりも早く、第一次情報を得ることのできる立場にある。その有利さをもっと生かすべきだろう。判断の前提となる情報を外部の専門家や原子力業界OBたちに提供することで、彼らの知恵や経験を結集して事態への対処や報道に生かす環境を整えることができる。インターネットなど様々なメディアで原発の是非について議論する際の前提となる事実関係を明確にすることもできる。記者の責務としても、第一次情報を社会に還元しようという意識がもっとあってもいいのではないかと私は思う。

たとえば、1号機。真実の兆候であったとみられる様々な間接事実と、結果的には誤っていた原子炉水位やICの作動状況とを、ともに客観的に伝える。そうすれば、そこから自然と浮かび上がる矛盾が読者にも伝わったのではないか。

たとえば、2号機。相反するかのような情報が交錯し、東電の発表の内容も刻々と変化したのだから、それを整理して一つの結論にして示すのではなく、様々な断片情報を食い違っているままに、あるいは、発表内容の変遷をそのまま読者の前に示すべきだったと私は思う。

真実が分からないのだからそれを潔く認め、だからこそ整合性をあえて気にせず、もっと詳しく、もっと細かく、データを読者の前に提示し、判断を委ねる姿勢で報道するべきだと私は考える。「ひとことで言えばこういうことです」と分かりやすく理解の容易な言葉で語るのではなく、分からないことは分からないこととして、矛盾を抱えたままの種々の兆候をそのまま赤裸々に明らかにする、理解困難なデータは理解困難なままに、飛躍のある論理の流れも飛躍のあるままにして提示し、あとは読者の判断に委ねる、そんな姿勢をもっと採り入れるべきだと思う。

あえて天の邪鬼の言い方をすれば、初動の段階では、読者にまず知らせるべきであるのは、やはり発表の内容なのではないか。むしろ、発表の内容をもっと充実させるよう電力会社に働きかけ、それを詳しく報道するべきなのではないかと私は考える。そのためには、できるだけ多くの生情報(一次情報)が電力会社内部から外に出てくるようにその回路を質も量も増強する必要がある。テレビ会議システムを用いて発電所長らの記者会見を開かせ、また、本店と発電所の間の通信の音声や映像などをリアルタイムで公開させることはその第一歩として特に大切で、今後の防災訓練に、それらを盛り込むよう政府や電力会社に働きかけてもいいのではないかと思う。

福島第一原発4号機原子炉建屋5階にある原子炉ウェル=2011年6月29日に撮影され、翌30日に東電が公表した写真

福島第一原発4号機原子炉建屋5階にある原子炉ウェル=2011年6月29日に撮影され、翌30日に東電が公表した写真今後、私としては、今後、当初1週間に絞ることなく、また、福島第一原発構内の出来事に絞ることなく、より対象を広げて、福島第一原発事故の現実と認識、その報道、それらのギャップを究明するため、本稿で検証できなかった点も含め、さらに取材と考察を続けていきたい。認識すべきことが認識されず、伝達すべきことが伝達されず、考えるべきことに考えが及ばず、そうした不全の積み重ねの結果、事故が発生し、拡大し、報道発表が誤った疑いが浮上しており、そうした疑いについても記者として取材を進めたい。

福島第一原発事故について、かなりのことが分かってきたとはいえ、今も、はっきりしないことが多く、この原稿にはそうした限界がある。この原稿の中で示した事実関係の認識や見解はあくまでも現時点の暫定的なそれらであり、また、私の所属する朝日新聞社のそれらではなく、私個人のそれらである。

この原稿について、ご意見、ご感想、アイデア、情報などがありましたら、私のメールアドレスokuyamatoshihiro@gmail.comにお寄せください。

▽関連記事: 取材記者による独自検証・東電原発事故の発表と報道(上)

▽関連記事: 原発事故の際のテレビ会議公開の制度化を平時に

▽関連記事: 意図的に過小報道したという マスメディア批判に反論する

▽関連記事: 原発事故と調査報道を考える 奥山俊宏(朝日新聞記者)×藍原寛子

▽関連記事: 福島第一原発事故と東京電力のリスク管理

▽注1:東京新聞朝刊9頁、2011年10月14日、「論説特集 読者とともに歩む」

▽注2: 国会事故調(東京電力福島原子力発電所事故調査委員会)会議録第6号6頁、2012年3月14日

▽注3:Report of The President's Commission on the Accident at Three Mile Island、http://www.pddoc.com/tmi2/kemeny/right_to_information.htm

▽注4:http://www.pddoc.com/tmi2/kemeny/publics_right_to_information1.htm

▽注5:上杉隆ら、『報道災害【原発編】事実を伝えないメディアの大罪』54頁、幻冬舎

▽注6:久田将義、『原発アウトロー青春白書』173頁、ミリオン出版

▽注7:創2011年7月号26頁

▽注8:創2011年7月号57頁

▽注9:創2011年7月号55頁

▽注10:2012年3月3日、日本マスコミュニケーション学会60周年記念シンポジウム「震災・原発報道の検証 『3.11』と戦後日本社会」基調講演での発言

▽注11:岩波書店「科学」2011年10月号972頁、「パニック神話に踊らされる人々」

▽注12:「科学」2012年1月号74頁、「原発事故後の科学技術をめぐる『話法』について」

▽注13:朝日新聞社ジャーナリスト学校「ジャーナリズム」2011年7月号52頁、「『正常化のバイアス』かかった原発報道 放射能災害の情報展開を読み解く」

▽注14:講談社現代新書『原発報道とメディア』、2011年6月発行

▽注15:BLOGOS編集部によるインタビュー、2012年3月13日、「『放射能は危ない』に偏りすぎたメディアはおかしい」、http://blogos.com/article/33929/

▽注16:2011年8月10日、朝日新聞朝刊13頁、「原発『大本営発表』に報道は 朝日新聞『報道と人権委員会』」

▽注17:内田由紀子・京都大学こころの未来研究センター准教授ら、震災報道関係者への調査結果報告書、2012年5月、http://kokoro.kyoto-u.ac.jp/jp/eqmirai/2012/05/post_13.html

▽注18:上杉隆著、『大手メディアが隠す ニュースにならなかったあぶない真実』23頁、PHP研究所、2012年4月2日発行

▽注19:同102頁

▽注20:同147頁

▽注21:「リアルタイムメディアが動かす社会 市民運動・世論形成・ジャーナリズムの新たな地平」158頁、東京書籍、2011年9月8日発行

▽注22:「大手メディアが隠す ニュースにならなかったあぶない真実」189頁

▽注23:同103頁

▽注24:SIGHT48号57頁、「総力特集 自民・東電・メディアが作った原発日本」

▽注25:毎日新聞朝刊1頁、2011年3月16日、「福島第1原発事故 放射線、関東7~110倍 健康、影響せず」

▽注26:朝日新聞朝刊2頁、2011年4月13日、「放出長期化を重大視 福島第一原発事故、『最悪』レベル7」

▽注27:上杉隆氏の著書「この国の『問題点』 続・上杉隆の40字で答えなさい」(大和書房、2011年7月5日発行)の25頁にも同様の記述がある。

▽注28:鳩山由紀夫前首相主催勉強会 講師:上杉隆 上杉隆氏ら自由報道協会による「原発事故」取材の報告 1(4/6)、http://uesugitakashi.com/?p=717 (https://web.archive.org/web/20160305120054/http://uesugitakashi.com/?p=717)

▽注29:http://www.youtube.com/watch?v=f_ELXK3oaNw

▽注30:朝日新聞朝刊1頁、2011年3月15日、「高濃度放射能を放出 福島第一原発2号機」

▽注31:福島原発事故独立検証委員会(民間事故調)調査・検証報告書103頁、2012年2月

▽注32:朝日新聞朝刊3頁、2011年9月6日、福島第一原発事故への対応、菅前首相に聞く

▽注33:ある新聞社の科学記者のコメント、2012年4月28日

▽注34:総合ジャーナリズム研究218号

▽注35:2011年10月14日、東京新聞朝刊9頁、「論説特集 読者とともに歩む」

▽注36:2011年10月15日、朝日新聞朝刊19頁、「前例なき災害 伝える 震災と原発事故 その時朝日新聞は」

▽注37:古賀茂明・元経済産業省大臣官房審議官、ロッキング・オン・ジャパン2012年1月号増刊号SIGHT50号93頁

▽注38:メディア展望599号、2011年12月1日

▽注39:この世論調査で、「原発事故の状況」について新聞の報道の評価を聞いたところ、「評価できる」と答えた人が48%で、「評価できない」と答えた人が被災3県で20%、それ以外の地域で18%だった。

▽注40:「マスメディアとネットの信頼性」『総合ジャーナリズム研究』218号4頁、2011年秋

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください