2012年08月10日

三権分立という法治国家の根幹をなし崩しにしようとする動きが、長崎県で進んでいる。

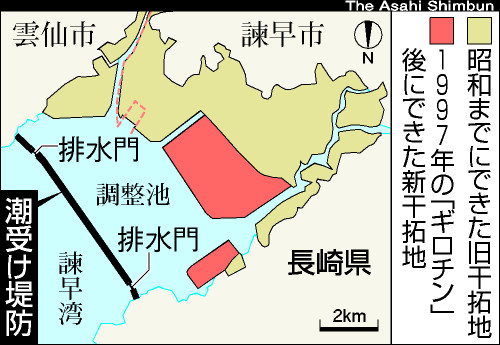

佐賀、福岡、熊本、長崎の有明海沿岸4県の不漁に苦しむ漁民ら約2500人は、その原因は農林水産省が干拓のため、1997年に長崎県の諫早湾を閉め切ったせいだとして潮受け堤防排水門の開門を求め、2002年に佐賀地裁に提訴した。

2008年、同地裁は漁民らの訴えを認めて国に開門を命じた。国は控訴したが、福岡高裁も2010年に漁民らの訴えを認め、来年12月までに5年間開放せよと命じた。

当時の菅直人首相は「私も何回か現地を訪れたことがあり、今般の高裁判決を重く受け止め、長年にわたる争いに終止符を打ち、解決の方向性を早急に提示することが内閣の責務である」と述べて上告せず、判決は確定した。従って、国がまだ開門していない現状は、法的には「違法状態」ということになる。

諫早湾を閉め切った潮受け堤防。右側が調整池=撮影・筆者

諫早湾を閉め切った潮受け堤防。右側が調整池=撮影・筆者ところが、長崎県の地元農民らは、開門すれば諫早湾を閉め切って淡水化された調整池に海水が入って農業用水として使えなくなり、塩害なども起きるとして「開門絶対反対」だ。そして、その先頭に長崎県の中村法道知事が立ち、国に開門しないよう求めているのである。

漁民側弁護団の後藤富和弁護士は、「行政権に対して司法権に従わないよう求めるのは三権分立の否定です。まともな法感覚からすれば、ありえません」と批判する。

また、地元農民らは、2011年4月に開門差し止めを求めて長崎地裁に提訴し、その後仮処分も申し立てた。長崎県はこの訴訟と仮処分に副知事が理事長を務める同県農業振興公社を通じて事実上参加したり、県の広報紙などを使って、開門した場合の被害を過大に宣伝するなど確定判決を履行させない官製運動を展開している。

諫早の干拓地と門

諫早の干拓地と門漁民側の弁護団は、これまで国が確定判決を履行しなかった例は聞いたことがないという。

だが、開門期限が迫っているのに農水省が開門準備を具体化させていないこともあり、三権分立を破壊するかのような長崎県の非常識な要求が通りかねない状況になっている。

■実は「出来レース」か?

農水省は来年12月までには開門しなければならないが、漁民側が求める開門のための工程表すらいまだ示していない。特に問題なのが、海水導入によって農業用水として使えなくなる調整池に代わる水源のめどを立てていない点だ。

農水省は代替水源として地下水を予定しているが、諫早市には水源になる大河川がなく、これまで一部の水田は農業用水を地下水に頼ってきたので地盤沈下が激しかった。それが諫早湾干拓の完成で調整池が水源になり、地下水の取水をやめたのでやっと収まったという経緯がある。また、諫早市は飲料水などの80%を地下水に頼っている。

だから、「命の水」である地下水の取水にも農民は絶対反対だ。2011年12月に農水省九州農政局が地下水のボーリング調査をしようとしたが、農民は現場に座り込んで阻止した。

漁民側弁護団は、ため池を掘る案や下水処理場の処理水を代替水源にする案を提案しているが、農政局は金額や時間がかかりすぎるなどとして採用せず、わざわざ農民が最も嫌がる地下水案に固執してきた。

それが、今年7月28日に大臣就任後初めて佐賀、長崎の2県を訪れた郡司彰農水相は、長崎県での農民や県などとの意見交換会の席上、突然地下水案と並行して海水の淡水化も検討すると述べた。その意図について、郡司農水相は7月31日の記者会見で「地下水だけではない方法ならば(開門に向けての)話し合いができるのかどうか投げかけさせていただいた」と語った。

この発言への感想を地元のある農民に聞いたが、「海水の淡水化なんてお金が半端じゃないでしょう。現場に対してあまりに無知。開門させたいがための安易な発想です」と切り捨てた。

いずれにせよ、農水省がこれまで開門準備に積極的だったとはとても言えない。それはなぜなのか。

開門して漁業被害が改善されれば、諫早湾干拓が原因だったことが明らかになってしまう。だから、農民の反対を理由に準備が間に合わないことにし、農民が申し立てている開門差し止めの仮処分で裁判官が農民側の訴えを認めやすい状況を作り出すことが狙いではないか、と漁民側弁護団は見ている。

農政局は、開門について「長崎県側の理解を得られるよう努力を続ける」という。これを聞くと農政局と長崎県は「対立」しているかのようだ。

けれども、長崎県農林部の鈴村和也政策監は農水省からの出向者で、2001年に、公共事業を5年ごとに第三者が検証する「再評価第三者委員会」(時のアセス)に諫早湾干拓事業がかかった際、「事業推進」の諮問をした九州農政局で農地整備課長を務めていた。また、今年3月まで同県農林部諫早湾干拓課にいた山根伸司企画監も農水省からの出向者(その後本省に戻る)で、かつては九州農政局の諫早湾干拓工事の現地事務所で工事を指揮していた。農政局と長崎県は、開門させないことで利害は一致しているのだ。

筆者が、「開門準備が遅々として進まず、このままでは開門できないのではないか」と九州農政局に問い合わせたところ、「開門するかしないかはその時の政治判断です」と答えた。

後日、漁民側との開門についての意見交換の席で、農政局はその発言を撤回したが、漁民側弁護団ははからずも農政局の「本音」が表れたものと見ている。また、筆者は中村知事にも国が確定判決を履行しないことがありえると思っているのか直接確認したが、知事は「(開門しない)政治判断を期待している」と答えた。農政局と知事から同じ「政治判断」への期待を聞いた。だから、両者の対立は、実は「出来レース」ではないのかという疑いがある。

漁民側弁護団の堀良一弁護士は、「農政局が開門の具体的な工程表を示さないことが、長崎県に開門反対運動をやれば開門しなくてすむという幻想を与えています。また、憲法99条で公務員として憲法尊重義務を課されている長崎県知事が、公然と日本の法体系の破壊を主張しているのは『異常』としか言いようがありません」と批判した。

この干拓は農水省の国営事業だが、総事業費2533億円のうち422億円は長崎県が負担しており、中村知事は金子原二郎知事の時代、農林部長や副知事としてこの干拓を推進してきた。そして、金子知事の後継者として知事に就任後も、長崎県内には開門を切実に求める漁民も少なくないのに、一方的に農民の側に立って国に開門阻止を求めている。

■司法の「自殺」を望む長崎県

農民が求めている開門差し止めの仮処分は、まだいつ決定が出されるかは分からない。前出の掘弁護士は、もし確定判決に反する開門差し止めを認める決定が出されたら、「司法の自殺行為です」と言う。とすると、長崎県は司法の「自殺」を望んでいることになる。

ただ、もし長崎地裁で開門するなという仮処分が出されたら、開門せよとの福岡高裁の確定判決と並立することになる。この場合、どちらを取るかはそれこそ国の「政治判断」になる。そして、開門しなかったら漁民側が、開門したら農民側が強制執行をかける権利を持つ。

強制執行には、直接強制と間接強制の2種類がある。もし開門しなかった場合、漁民側弁護団は、当初は直接強制として、裁判所の執行官が現場の職員に開門の操作をして海水を調整池に入れるよう命ずることを求めるとしている。それを裁判所が、開門準備が整っておらず、被害が想定されるなどとして認めなかった場合は、間接強制として判決を履行させるのに十分な圧力となる高額の違約金を請求するという。

だが、その場合も法的には間接強制としての違約金を支払えば、国は開門しなくてすむ。しかし、そんなことが通るのなら、国に都合の悪い確定判決はすべて金を払って履行せずにすむことになってしまう。

逆に、長崎地裁で開門するなという仮処分が出されたのに国が確定判決に従って開門した場合、今度は農民側が同様の権利を行使することになる。

いずれにしても、農民と漁民の争いは果てしなく続く。

■「農漁共存」を望む漁民、拒否する長崎県

この干拓の起源は、水田造成を目的に1952年に発表された長崎大干拓構想までさかのぼる。これは、1964年に長崎干拓事業として着工が認められたが、漁民の反対と減反政策が始まったことで頓挫し、水資源確保と畑作に目的を変えて1970年に長崎南部地域総合開発事業(南総)として再出発した。だが、これも漁民の反対で中止された。

それでも農水省と長崎県は諦めず、今度は1982年に起きた長崎大水害を契機に洪水対策や排水不良の改善などの「防災」を主目的に、漁民の反対を補償金で切り崩して現在の諫早湾干拓事業として再々出発した。

だから、農水省と長崎県によって漁民と農民は半世紀以上も対立させられてきたのだ。この争いを、農水省と長崎県は一体いつまで続けさせるつもりなのか。

長崎県雲仙市瑞穂町でノリ養殖を営む室田和昭さん(69)の漁場は排水門から約5キロだ。有明海のノリ漁民の中で最も排水門に近いが、ノリの芽が網に付着しない「芽流れ」で今季の生産量は昨季の3割に落ち込んだ。

かつては日本一広大で自然の浄化槽の役割も果たしていた諫早干潟が潰されて造成された調整池には、流入河川から生活廃水や農業廃水が流れ込み、毎年夏にはアオコやユスリカが大量に発生する。その汚濁水が雨がふるたびに排水門から排水される。この排水が、「芽流れ」の原因だと室田さんは見ている。アオコとユスリカは今夏も発生した。

ただ、室田さんは一方的に開門すればいいとは考えていない。長年にわたる漁民と農民の争いに終止符を打つために、「県の知事さんは、農業者と漁業者の言い分を聞いて、双方にとっていい方に舵取りするのが長の務め」と話した。

漁民側は「農漁共存」をスローガンに掲げ、農民側と話し合い、開門のための知恵を出し合い、双方にとってよい開門方法を話し合う場の設置を知事に求めている。だが、知事は「開門阻止の訴訟が起こされているので、県としてはそれを見守る」として拒否している。開門のタイムリミットは来年12月だが、漁民側は来年5月の開門を求めている。ノリ漁の始まる9月前には開門し、その後漁場が落ち着くまでの時間を考えてのことだ。今後、開門をめぐる攻防はいよいよ大詰めを迎える。

この連載では、農民や漁民の暮らしはどう変わったか、環境はどう変わったか、そして「走り出したら止まらない」と言われた巨大公共事業を見直させるまであと一歩に迫った力は何だったのか、などの観点から諫早湾干拓事業を検証する。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください