古いものとの切断空間だった任俠映画での解離的ともいえる冷静さ

2014年12月18日

高倉健の追悼番組が軒並み高視聴率と、死後の人気が高まっている。

テレビ朝日「報道ステーション」による、高倉健の追悼番組で、高倉健と全共闘の関連を放送したのが気に入らないと、ネトウヨが咬みついた件は、記憶に新しい。

『君よ憤怒の河を渡れ』で、中国で一躍スターとなった高倉健は、中国からの盛大な追悼を受けた。それに気をよくしたネトウヨは、テレビ朝日の報道が気に入らなかったのだ。しかしこれは解釈の問題ではなく、歴史的真実である。「唐獅子牡丹」と全共闘の関係についての歴史的知識のみならず想像力さえもてない、ネトウヨのレベルの低さがまたぞろさらけ出されたわけだが、高倉健というスターが、沈黙が多かったゆえにあらゆる欲望が投射されやすい存在であったことを物語るものでもあっただろう。

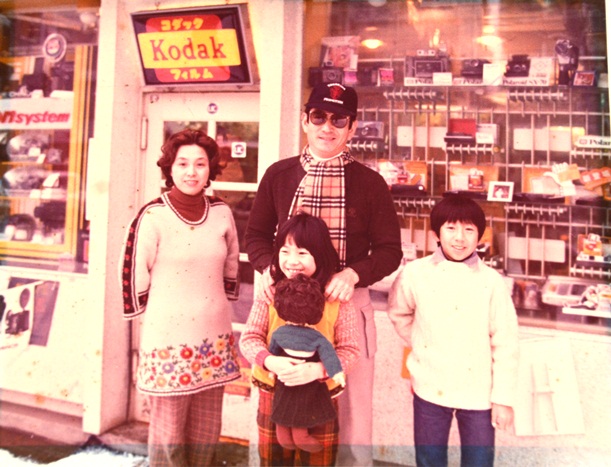

青森市にある写真館を訪れ笑顔を見せる高倉健さん=藤巻健二さん提供

青森市にある写真館を訪れ笑顔を見せる高倉健さん=藤巻健二さん提供私がいつも「文化の社会学」といった授業で学生に語るのは、作品と現実を混同してはいけないということであり、作品は常に現実の不在(欲望)と関係するものだということである。不倫が当たり前の社会では、不倫映画は、不在のもの=欲望される対象ではなく、流行らない。

高倉健は、ニューフェイス時代、石原裕次郎の人気を横目で悔しげに見ながら、自分も映画俳優としてのぼりつめたいと感じていたが、裕次郎とは逆の

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください