主権者教育は「選挙に行く」教育ではない

2016年04月22日

出前授業の際に、進行をする筆者

出前授業の際に、進行をする筆者しかしながら、一貫してどの場でも、誰に対してもお伝えしてきていることは、「選挙に行く」ための教育をするわけではない、ということです。行うべきは、「主権者」として国は街や社会のことなどに関して、自ら考え行動する若者を増やすための教育です。そのために必要な視点などを本稿ではお伝えできればと思います。

そもそも、これまで教育現場から政治は遠ざけられてきました。もともと、昭和44年の学生運動全盛期に、当時の文部省が学校内外問わず、高校生の政治活動の禁止の通達を行いました。その通達が昨年9月まで撤回されずに残っており、選挙権年齢の引き下げにあたりやっと見直しがされ、基本的に政治活動への参加が容認されるようになりました。ところが、この解禁とは逆方向の動きも見られます。愛媛県では全県立高校で、政治活動を行う際には学校に届け出をするということを校則に今年度より盛り込みました。県が全校に指示をだしたわけではなく、校則変更の例を示したところ全校が横並びでそれに従ったという流れのようです。

一方では、高校生が自分の意思に基づき政治活動に関わることを認め、もう一方では関わることへのハードルを校則に新たに盛り込むという現状です。教育現場としての政治や選挙への向き合い方の試行錯誤が伝わってきています。他の都道府県では「届け出は不要」との指針を示しているところも多く、自治体間での対応の差も見られます。

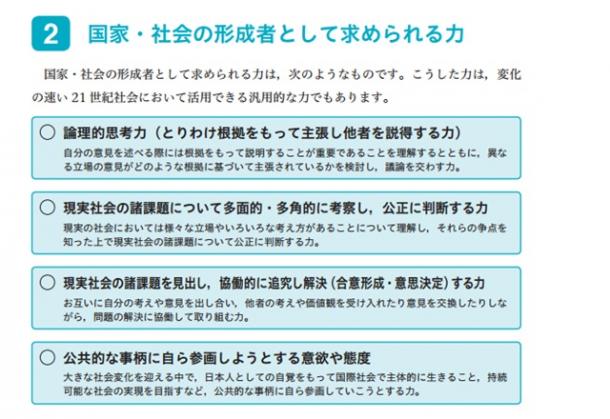

自分は届け出制としたことは反対です。主権者教育が動き出したのであれば、その学びの実践の場である政治活動への参加へのハードルを課すべきではないからです。主権者教育はそもそも「選挙に行こう」「選挙のルールを知ろう」というものでありません。一人の人間として、自ら考え行動する力を養っていくものです。先述の全高校生に配布される副読本には「国家・社会の形成者として求められる力」として大きく4つの力をあげています。論理的思考力・判断力・問題発見解決力・公共への参画意欲の4つです。(※詳細は画像参照)これらの力を得ることを推奨しておきながら、その力を実践する際に、届け出というハードルがあるのはおかしなものです。

「国家・社会の形成者として求められる力」

「国家・社会の形成者として求められる力」同時に学校側の判断に関して、理解できる面もあります。放課後の行動であっても、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください