秋葉忠利・前広島市長インタビュー

2016年07月11日

――秋葉さんの著書の『報復ではなく和解を』などの中で、被爆者の果たしてきた役割、三つの「足跡」について書かれているが、これはどういったものか。

三つの足跡については、国会議員だった1990年ごろ、被爆者ならびに被爆体験を代表するという位置付けで、広島・長崎の両市長をノーベル平和賞に推薦したことがある。その後も被爆者を推薦し続けているが、推薦状の中で、被爆者の功績として少なくともこのような三つの大きな足跡があります、ということで紹介した。

インタビューに答える秋葉忠利氏

インタビューに答える秋葉忠利氏その内の一つは江戸屋猫八さんのものだ。1982年、世界的に核凍結運動が盛り上がった時に、初めて自分の被爆体験を語った人が何人かいた。その中で、声帯模写の江戸家猫八さんの話が衝撃的だった。彼は生き残って列車で広島を出たが、5分おきぐらいに列車がガタッと止まる。車掌に「どうしたんだ」ときくと、「身を投げている人がいる」という答えが戻ってきたと話していた。生と死が隣り合わせの状況、生と死の境界線がぼやけたような状況だったと言えば良いのかもしれない。そんな大変な状況の中で生きることを選び、生き残ったこと自体に大きな意味があるのだと強調したい。

2番目は、『ヒロシマ』を書いたジョン・ハーシーの言っていたことだ。彼は1985年、アキバ・プロジェクトのスペシャルゲストとして広島に来てくれた。そのとき彼は、「長崎以降、核兵器が使われなかったのは、被爆者が自分たちの体験を語ってくれたからだ」と言っている。核抑止論者は「核兵器が使われないのは、核兵器があるからだ」と言う。ハーシーは、「核抑止力を持つのは被爆者なのだ」と正しい判断をしている。これも大切な真実だ。だとすると配なのは、やがて被爆者のいない世界になった時に、核兵器が使われるかもしれない可能性だ。一番確実な対策は核兵器の廃絶だが、同時に、被爆者の役割を引き継ぎ、核兵器ではない新たな抑止力を作る努力もしておきたい。

三つめが、被爆者の「新しい哲学」だ。アインシュタインは「核兵器ができたことによって世の中、すべてのことが変わったけれども、人間の基本的な考え方は変わっていない。その新しい考え方こそ必要なのだ」と言っている。被爆者の「こんな思いを他の誰にもさせてはならない」というのは、まさにアインシュタインが求めていた新しい考え方、新しい哲学そのものだ。それを自分たちで実践してきたところが重要だ。これを「和解の哲学」と呼んでいる。

ここで大切なのは「他の誰にも」の中には、通常「敵」とみなされる人たちも入っていることだ。原爆投下の決定をしたトルーマン大統領、爆弾を造った科学者、投下した軍人たちもその中に入っている。通常は「敵(かたき)を討つ」相手とみなされる人たちにも「こんな思い」をさせてはならないと主張し、「憎しみと暴力、報復」の連鎖を断つという点が大事だ。そのことによって未来世代にもそのような経験を絶対にさせないようにしたいと考える義務感、責任感が「和解」の本質だ。

実は、ケリー国務長官も広島に来た時に「和解」という言葉を使っている。ケリー、岸田だから「K流の和解」と呼んでいるのだが、「K流の和解」の前提は戦争だ。かつて戦争した国がありました、どちらかが勝って決着が付き、その後和解しました、それで同盟国になりました、というもの。では同盟とは何かというと、それは一緒に戦争しましょうということに他ならない。この「和解」の前提は戦争だ。今は仲が良くても、仲が悪くなると戦争になる。それが済むとまた手を結んで、今度は一緒に戦争しましょうという関係を作る。戦争を元にしたサイクルの中での「和解」で、あくまで力の支配を前提にした考え方だ。

それに対して被爆者の和解がどう違うのか、再度確認しておこう。こちらの「和解」は、被爆者と広島の頭文字を取って「H流」と名付けた。「H流の和解」は、憎しみと暴力と報復の連鎖を断ち切ることがその中心にある。これは戦争を否定している考え方で、悪循環を断ち切ったうえで、すべての人とどこか共通点を見つけながら未来をつくっていく、という形での和解だ。

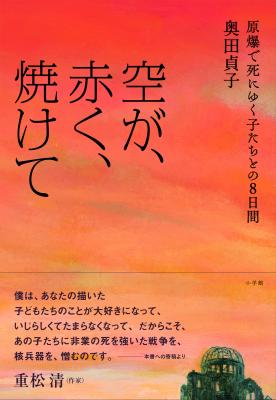

――秋葉さんは被爆の実相を理解してもらうことが大事だと、いろいろなところで強調している。被爆の実相を理解するための本として奥田貞子さんの『空が、赤く、焼けて 原爆で死にゆく子たちとの8日間』(注1)を推奨しているが、どんな本なのか。

『空が、赤く、焼けて 原爆で死にゆく子どもたちどの8日間』(奥田貞子著、小学館)

『空が、赤く、焼けて 原爆で死にゆく子どもたちどの8日間』(奥田貞子著、小学館)人間は多様だから、何が特定の一人の人の心を打つのか、事前に予測することは難しい。多種多様な事実を、いろいろな形で整理をしながら、でもあまり単純化しないで伝えていくことが大事だ。被爆体験もたくさん残っている。主に生き残った人の記録なのだが、ある意味それは当然なことだ。でもそれと同様に、たくさんの人が死んだことも忘れてはならない。死んだ人たちの体験を大切にすることも必要だ。奥田さんの本は、その意味でとても貴重だ。亡くなった人たちの声を記憶することで、被爆の実相の大切な面を未来に伝えられるからだ。

例えば、長田新さんが編集した『原爆の子』がある。これは生き残った子どもたちの手記で、子どもたちの目から見た原爆というものが、子どもたちの筆で感動的に描かれている。奥田さんの本は、亡くなってその声が届かなくなった子どもたちの記録だ。死を目の前にした子どもたちが、いかに人間的な行動をしているかを、涙なしには読み進められない。子どもによっては自分の運命を受け入れることができた。中には受け入れられなかった子どももいる。その一人一人の姿が、形容詞がないくらいのインパクトを与えている。実は亡くなった大人の被爆者でもそれは同じはずだ。亡くなっていった多くの被爆者の気持ちを代弁するような本だと思う。

去年、この本が出された時に、「どういう風に薦めますか」と言われて、思わず言った言葉が「今年1冊しか本を読んじゃいけないよ、と言われたら、この本を読んでください」。

奥田さん自身の筆の力もあるし、日記という形で克明に、しかも子どもたちに寄り添ってその最期が描かれているところが本書の特徴だ。奥田さん自身もこれほどのことを毎日体験して、彼女の負った心の傷はいかばかりかと思う。でもそれと付き合いながら、自分のおいとめいを探すという使命を果たそうと必死に子どもたちの姿を探し続けた記録だ。その中でおいでもめいでもない子どもたちと出会い、その子どもたちと運命を共にした8日間。奥田さんが残してくれた子どもたちの記録は、もちろん奥田さん自身の気持ちの記録でもある。この本を読むことで被爆体験の真実をできるだけ多くの人に理解してもらいたい。

注1:奥田貞子著。著者は原爆投下直後の広島市内で8日間にわたり、おいとめいを探し回った。その8日間を記した当時の日記を、1979年4月に『ほのぐらい灯心を消すことなく』として自費出版し、版を重ねた(現在絶版)。2015年、小学館から復刊された。著者は2011年に死去。

――この本の復刊に秋葉さんが関わることになったのは、どういう経緯だったのか。

最初、あるアメリカ人から「この本を訳したいから、序文を書いてくれ」と頼まれて、その時に初めて読んだ。広島の平和文化センターや図書館で見付けることができたが、絶版になっていた。一読して、いかに貴重な記録であるかを実感した。だから、たくさんの人に読んでもらいたいと思い、復刊できればと考えていたが、市長時代にはなかなか時間が取れなかった。

戦後70年を前に、小児科医の団体からニュースレターに文章を書いて欲しいという依頼があり、「子ども」という共通点があったので、この本を紹介した。それを機会に小児科医の先生たちの手で自費出版をしてもらう話もしていたが、なかなか前に進まなかった。同時に、いくつかの出版社の人に「被爆後70年という機会にこの本を出せないか」と打診をしていた。最終的に、小学館の方で出してくれることになった。小学館には大変感謝している。

――この本の中にはいろいろなエピソードがあるが、特に心に残る話は?

全てが心に残る。その中で二つだけ取り上げておきたい。一つは瀕死の兄と妹に遭遇した話だ。会ってすぐ妹は亡くなり、お兄ちゃんの方も大きなけがをしていたのでだんだん弱ってきていた。つける薬を持ってくるから待っていてと言って奥田さんが薬を取りに行き、その場に帰ってきたときにはすでに、お兄ちゃんの方も亡くなっていた。奥田さんを待つ間、男の子は、通り掛かった男性に、「おじいちゃん、お姉さんまだ来ませんか。お姉ちゃんまだかなー」と話し掛けながら亡くなったのだという。「あなたをあんなに待っていたのだから、ちょっとくらい抱いてやりなさい」とそのおじいさんは、二人を奥田さんのひざにそーっと抱かせた。

兄妹二人と奥田さん、そこに居合わせた男性の四人は全く知らない同士なのだが、死を前にして、人間同士のつながりがどのような意味を持つのかが伝わってくる。このような形で、人間としての本質的な関係に結ばれて、人類は苦しみや悲しみを共有して、それを乗り越えてきたのだということがとてもよくわかる。その時の子どもの気持ちになると、そこにたまたま居合わせてくれたお姉さんが、神様のような存在に見えたのだろうと思う。そういう状況に子どもを置くような現実をつくった人間、社会体制や政治、歴史に対して確かに怒りも感じるのだが、それ以上にそんな状況の中でも一生懸命生きようとして前向きの方向性を探し続けた子どもたちの気持ちが、限りなく心に響く。

もう一つは、おじいさんと一緒にいた正子ちゃんという女の子の話。その子は原爆で失明していながら、おじいさんの背中に刺さったガラスを一生懸命取ろうとして、指が傷だらけになってしまっていた。背中のガラスを奥田さんが取り除いてから、持っていた薬を二人につけようとしても、おじいさんは「正子を先に」と言い、正子ちゃんは「おじいちゃんを先に」と譲り合い続ける。結局二人は目で合図をして「おじいちゃんにはもう塗ったから」と納得させて、正子ちゃんに薬をつけてあげた。

おにぎりがあったので「三人で食べよう」と言うと、「おじいちゃんにあげて」と正子ちゃん。「三つあるから大丈夫。三人で食べよう」と説明すると、「モンペのポケットから手製のハンカチを出して、それをひざの上に置き、じーっと待っているこの少女が私にはまぶしくかんじられた」と奥田さんは日記に記している。人を押しのけて自分だけ生きようとしたとしても誰も非難できないような状況、いやそれ以上に深刻で、自分だけ生き残るために人を押しのけることが理にかなっているような状況であっても、その中で、一人の子どもが人間であることの意味を表してくれている。

そういう目に二度と子どもをあわせてはいけない、と『空が、赤く、焼けて』を読んだ人は誰しもが思うはずだ。この本を読んで感動したら、感動をどう生かすのかについて、ゆっくり考えてほしい。一つの可能性は、核兵器をなくしたり、戦争をなくしたりするための努力を、我々が義務として自分自身に課し行動することだ。

――「核なき世界」を実現するために、今後、我々はどんなことに取り組んでいくべきか。

核兵器の廃絶というのは国際政治の話だから、自分たちの身近な所でできることはない、と考えてその問題からは距離を置いてしまっている傾向が世間にはある。それを変えること、つまり核兵器を廃絶する、世界を平和にする、戦争をなくすという目標とそのための努力を日常化することが大事だ。機会をとらえては、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください