超人的な努力と集中力でウルフブームを巻き起こした名横綱

2016年08月25日

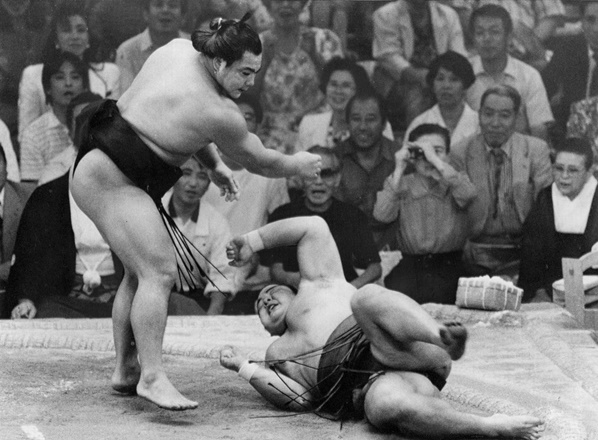

名古屋場所優勝決定戦で千代の富士(左)が上手投げで北勝海を破り、優勝を決める=1989年7月16日、愛知県体育館

名古屋場所優勝決定戦で千代の富士(左)が上手投げで北勝海を破り、優勝を決める=1989年7月16日、愛知県体育館拙稿「頑なに時代と闘ったラストサムライ・北の湖」(2016年1月8日)に記したとおり、昭和50年代に日本のライフスタイルと職業観が音を立てて変わっていこうとする中で、北の湖とは古臭い職業観の象徴であり、北の湖自身も個々の発言でそれを頑なに守ろうとしていた。

そして1981(昭和56)年の「ウルフブーム」以降、千代の富士が土俵の内外で表現していったものは、その力士離れした筋肉質の体格と風貌、左前褌(みつ)をつかんでの短距離走と呼ぶべき寄り、相手の首を押さえて一回転させる投げ技「ウルフスペシャル」、伝統どおりではないが肉体美十分の土俵入り(とくに四股で上げる足の高さは史上例を見ない)、とともに古い職業観を完全に打ち壊すメッセージを発していた。

それは、バブル経済から「失われた10年」の90年代につながっていく文化の成熟と価値観の多様化の中で、「コツコツ積み上げることを美徳とせず、現れたチャンスに集中力を高めて成功をつかみ、次のチャンスまで脱力・解放、というライフスタイル」(1983.7放映「土俵の快男児たち」中、村松友視氏コメントより)を誰よりも実現していたと思われる。

当時、日本社会で得体の知れない言動で新しい価値観を表現する若者を「新人類」と呼んでいた。新人類の一番年上くらいに位置する1955年生まれの青年・秋元貢氏は、北海道の漁師の家に育ち、分家独立後間もない小さな九重部屋で鍛え、出世こそ早かったが1980年前半(25歳)までは鳴かず飛ばずの平幕力士、計14回も外した肩の脱臼癖を1日500回の腕立て伏せで克服し、苦手力士の琴風を追いかけ毎日出稽古して完全克服、35歳まで続けた晩年では自分より若い横綱大関が先に衰えていく中で弟弟子・北勝海(現・八角理事長)との常軌を逸した猛稽古で強さを維持するなど、努力する人であった。

しかし、報道やエピソードで知られる彼の明るく豪快な表情と言動は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください