極めて限定的な政府案、財源案にも問題

2017年03月02日

「給付型奨学金の導入」は、これまで貸与のみであった日本の奨学金制度を改善していく重要な一歩である。しかし、政府案は対象人数、給付額も極めて限定されたものにとどまっている。たとえば給付される1学年2万人という数は、2016年度の日本学生支援機構の貸与者数約132万人(無利子約48万人、有利子約84万人)に対して、ごく少数である。

高校生に向け、給付型奨学金などについて解説する大学生=水戸市の常磐大高校

高校生に向け、給付型奨学金などについて解説する大学生=水戸市の常磐大高校政府試算では給付型奨学金の本格実施となる2018年度は約72億円、4年生まで行き渡る2021年度には約220億円が必要となる。その財源は、生活福祉貸付金の縮小などとともに、奨学金制度の見直しで捻出するとされている。大学院生の奨学金返還免除の縮小や、無利子奨学金の借り入れ金額を制限する。

大学院生の返還免除制度が縮小されれば、近年大学院進学者が減少傾向にあることに加えて、経済的に豊かでない家庭の出身者はますます大学院に行くのが困難になることが予想される。無利子の借入金額が減らされれば、無利子の利用を抑え、有利子奨学金利用者を増やすことになるだろう。これでは給付型奨学金の導入が、他の奨学金利用者にとってはマイナスの影響をもたらすことになってしまう。

給付型奨学金や大学授業料引き下げの財源については、これまでのいくつかの案が出されてきた。2016年に給付型奨学金の財源として、19歳~22歳の子を養う親などの税負担を軽くする所得税の「特定扶養控除」を縮小するという財務省のプランが報道された。

この財務省プランには大きな問題がある。子どもを大学に通わせる親たちの経済的負担が、大きな問題となっていることから給付型奨学金が必要となっているのに、その財源を負担に苦しむ同世代の親たちの増税でまかなうのでは、彼らの負担軽減には役立たないからだ。

それでは給付型奨学金の財源をどこに求めたら良いか。私は近年、消費税増税の一方で進められてきた所得税の累進制緩和の方針を転換し、富裕層への課税によって行うことが、最も望ましいと考える。

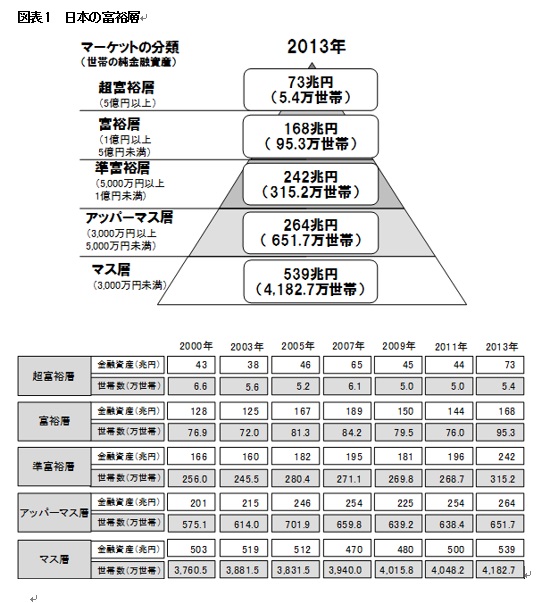

図表1は野村総合研究所が、2014年11月18日に発表した報告「日本の富裕層は101万世帯、純金融資産総額は241兆円」に掲載されたデータである。

図表1から純金融資産1億円以上の富裕層(超富裕層+富裕層)の金融資産を計算すると、2000年の171兆円から2013年に241兆円まで増加している。1年間で平均すると約5・4兆円増加していることになる。

1年間で平均約5・4兆円も増加しているのだから、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください