日本史では偉人や傑物を教える必要 丸暗記より歴史の流れの理解を問う問題を

2018年03月16日

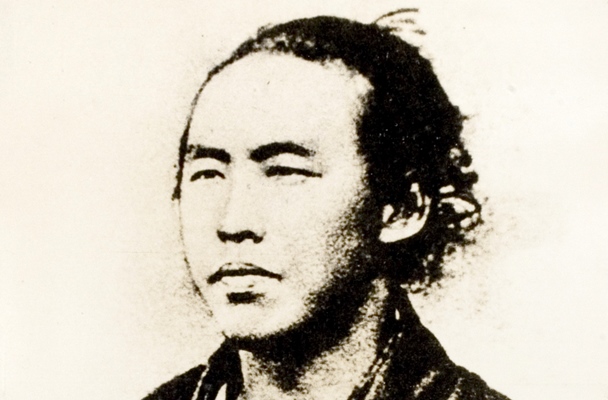

坂本龍馬の肖像=京都・霊山歴史館提供

坂本龍馬の肖像=京都・霊山歴史館提供基本的には用語が多すぎるということで歴史上の事項や人物の名を大幅にカットするというものだ。

たとえば、この案では、幕末において教えるべき人物は、徳川家茂、徳川慶喜、井伊直弼、勝海舟が挙げられていて、明治の元勲としては、岩倉具視、西郷隆盛、板垣退助、木戸孝允、井上馨に絞られ、吉田松陰や坂本龍馬が削除されている。

この流れは、2017年3月31日に公示され、22年度から高校で施行される予定の学習指導要領の改訂の考え方に沿ったものだ。知識・技能偏重から思考力、判断力、表現力の育成に重きをおき、「生きる力」をはぐくむという方向性の中で、歴史も覚える科目から考える科目への移行の方向性が打ち出され、覚えるべき用語を大幅に削減することになった。

実は、この流れは、私がかねがね問題にしている20年度からの入試改革に通じるものだ。国立大学の2次試験では、ペーパーテスト学力だけでなく生きる力を見るように、面接や小論文、そして、「意欲・態度」などペーパーテスト学力以外の評価が最大75%にも及ぶ高校の調査書も勘案しろということが答申では明記されている。

それが予算的措置につながるということも明記されているが、国立大学ではなく、文科省の補助金をあてにして運営されている国立大学法人にとっては従わざるを得ないものになっている。

「ゆとり教育」は撤回されたが、このような知識ばなれ、ペーパーテスト学力離れは、中国や韓国に負けている現状や、それが身についていないために大学で小中学校レベルの学習をおさらいするリメディアル教育が盛んに行われている現状を考えると、危険としかいいようがないが、今回は歴史上で教える人物の名前を減らすことの可否について論じてみたい。

私自身は、歴史について単なる覚え物の科目にすることについてはかねてから批判的であったし、東大の入試のように、「下記の8つの用語を用いて、~~の特徴を400字以内で述べよ」というような、暗記以上に歴史の流れの理解を問うような問題は望ましいものと思っている。

だから、歴史の受験勉強も教科書の丸暗記より問題集をやれと勉強法の本では明記している。

ただ、歴史オタクの人がうんちくを語る際に

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください