~哲学研究から転身したソーシャルワーカーに聞く

2018年05月24日

今年2月14日、ロンドン地下鉄のウェストミンスター駅で、35歳のホームレスの男性の遺体が発見された。事件性はなく、冬の寒さの影響で亡くなったと見られている。

遺体が見つかった場所は国会議事堂につながる地下通路で、連日、多くの議員が通り過ぎる場所だった。亡くなったのがポルトガルからの移民であることが判明すると、同国のレベロデソウザ大統領は「非人道的な環境のもとで亡くなった同胞の死を悼む」という声明を発表した。

労働党のジェレミー・コービン党首はTwitterで「自宅と呼べる場所を持たない人たちがいるそばで、権力者が反対側を通り過ぎていくなど許されない。すべての下院議員が、道徳的な使命としてこの問題に取り組み、すべての人に適切な住宅を提供すべき時だ」と述べ、住宅政策の強化を訴えた。

イギリスでは保守党政権が社会保障費を削減する緊縮路線を進める中、ホームレス状態に陥る人が増加し、「国家的危機」とまで言われる事態になっている。2017年の調査によると、イングランドの路上生活者数は4751人。2010年から7年連続で増加し、7年間で約2.7倍となっている。

そんな中、注目されているのが、ハウジングファースト型の支援によって路上生活者を劇的に減らしたフィンランドの経験だ。イギリスの有力紙「ガーディアン」は数度にわたり、フィンランドのハウジングファースト事業に関する記事を掲載。政府も2022年までに路上生活者を半減させるため、イングランドの3つの地域でハウジングファースト型のパイロット事業を実施するための予算を確保した。

ハウジングファーストとは、重篤な精神疾患を抱えながら長期にわたってホームレス状態にある人たちへの新たなアプローチとして、1990年代初めにアメリカで提唱され、その後、欧米各国で採用されている支援モデルである(ただし、フィンランドでは独自に発展したと言われている)。

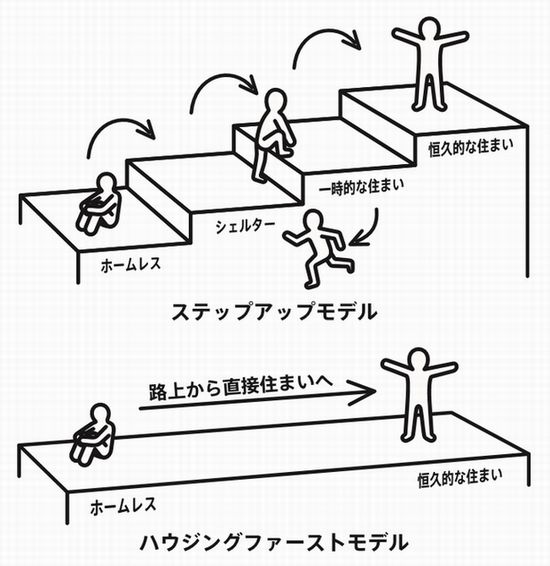

従来のホームレス支援では、まずは精神科病院やシェルター等で一定期間、治療や生活訓練を受けた上で、支援者により「一人暮らしが可能である」と見なされた人のみがアパートに移れるというステップアップ型のアプローチが採用されてきた。

しかし、アパートをゴールとするステップアップ型の支援では、最後まで「階段」を上りきれず、途中でドロップアウトして路上生活に戻る人が少なくない。そのことに疑問を持ったアメリカの臨床心理学者、サム・ツェンベリスが、最初に無条件で住まいを提供した上で、医療・福祉の専門家のチームによって地域での生活を支えるという逆転の発想に基づく支援モデルを導入したところ、中長期的な定着率が高くなることが判明。医療費などの社会的なコストも削減できることが立証されて、世界各国に広まっていった。

(図1)稲葉剛・森川すいめい・小川芳範編『ハウジングファースト』P50(イラスト:浅野覚文)

(図1)稲葉剛・森川すいめい・小川芳範編『ハウジングファースト』P50(イラスト:浅野覚文)

本書は10章から構成されているが、最もユニークだと私が思うのは、池袋を中心に活動しているホームレス支援団体、NPO法人TENOHASIのソーシャルワーカーである小川芳範さんによる「ハウジングファーストの人間観と支援アプローチ」という章だ。

この章で、小川さんは支援現場で出会うホームレスの人の中に、「自分の現状はそうなるべくしてそうなった、言わば、必然の結果である」と口にする人が多いことに着目し、その「必然」の感覚の奥底に「自分が何をしたってどうにもなりはしない」という「学習された無力感」があるのではないか、と指摘する。

そして、人は失望の体験を繰り返すことにより、「どうにもならないこと」はただ起こるのではなく、「ろくでもない自分」からの必然的な帰結として生じている、という「絶望的な確信」が生まれる、と小川さんは分析する。それを小川さんは「絶望の運命論」と名づけている。

“幼い頃からひどい目に遭ってきたことで、人を信用できなくなるというようなことがときに言われる。だがもしそうだとすれば、自分以外の他人を信じることはできないにせよ、自分を信じることはできてよいはずである。ところが、それとまるで反対の言葉を私たちは耳にする。「こんなダメなオレに付き合ってくれる人間がこの世にいるわけがないだろう」ここで語られるのは、「すべからく他人は不実である(あった)。不実な者は信用しないほうがよい。それゆえ、他人はいっさい信用しないほうがよい」という論理ではない。まずもって、「ダメな自分」が存在する。それゆえ、この自分を信用、信頼するような他者はいるはずがない。彼の推論はそう進む。彼にとっては、ダメな自分、それこそが疑いえない第一真理なのだ。したがって、自分への不信が拭い去られないかぎり、どんなに誠実な相手だろうと信じることはできない。絶望の運命論は「ろくでもなさ」の自己帰属ないし内在化からの論理的帰結であり、自尊感情、自己肯定感の希薄さ(あるいは欠如)と表裏一体をなす。”(稲葉剛・森川すいめい・小川芳範編『ハウジングファースト』P117~118)

ホームレス支援に関わった人なら誰でも体験することだが、生活に困窮している当事者の中には、何も言わずに施設から失踪したり、役所や病院の窓口で突然、癇癪を起こすといった一見、不合理的な行動をとる人もいる。

小川さんはこうした「理解に苦しむような行動」の背景にあるメカニズムを探り、「生きづらさ」というキーワードを用いて、「絶望の運命論」に代わる「リカバリーの物語」をどう紡いでいけるのか、という考察を展開していく。

その詳しい内容はぜひ本書をお読みいただきたいが、私はこの章を読んだ時、ここまでホームレスの人々の思考や行動の奥底にあるものを深く掘り下げた文章は読んだことがなかったので、その洞察力に大変驚いた。

小川さんとは日常的に活動現場でお会いしており、今回の書籍も一緒に編集を担当したのだが、「ハウジングファーストの人間観と支援アプローチ」を読み、改めて、小川さんという個人がこのような人間観を獲得するに至ったプロセスを聞いてみたいと私は思った。

書籍を出版した後に、編者が別の編者にインタビューするというのも奇妙な話だが、改めて小川さんにインタビューを申し込んだのである。

小川芳範さんは1962年、名古屋市に生まれた。本の巻末にあるプロフィールによると、「早稲田大学教育学部国語国文科卒業後、留学のため渡米。紆余曲折を経て、カナダのブリティッシュコロンビア大学で博士号(哲学)取得。帰国後は10年間の大学教員生活を経て、TENOHASIにボランティアとして参加。ソーシャルワークにのめり込み、精神保健福祉士の資格を取得。」とある。

この経歴を見て、誰もが「なぜ、哲学の研究者がホームレス支援のソーシャルワーカーになったのか?」という疑問を抱くであろう。

その疑問を解明するため、小川さんのたどってきた道について、直接、聞いてみた。

(写真1)小川芳範さん ©kazuo koishi

(写真1)小川芳範さん ©kazuo koishi 「子どもの頃から、何をするのものろくて、『ぐず、ぐず』と言われていました。また、大勢で決まったことをするのがどうも嫌いで、『型にはまる』ということができないんです。

後から考えれば、日本型の人間関係が本当は苦痛なのに、自らすすんで世間に合わせて自己嫌悪に陥るというかんじでした。大学に通い、友達もそこそこいるのだけど、自分と折り合いがつかないんです。

大学4年の時に、一応就職活動をしました。でも、一回、会社説明会に行って、これはダメだと思いましたね。決められた作法で動くことができない。『俺って、就職はできないんだ』。あっという間にそういう結論になってました。

1986年に大学を出て、逃げるようにアメリカに行きました。当時、父親が脱サラして、会社社長に担ぎ上げられて、羽振りが良かったので、『英語の勉強に1年行かしてくれる?』と、半分騙(だま)すような形で説得して、お金を出してもらいました。自分は恵まれていたと思います。」

――哲学を学ぶようになったきっかけは何ですか。

「大学時代は日本文学専攻だったので、アメリカの大学で初めて哲学のクラスを聴講しました。英語が分からなくて、他の科目は往生したのですが、論理学と哲学の授業はするっと腑に落ちました。

それで哲学を本格的に勉強したいという気になり、カナダの方が学費が安いというので、バンクーバーのブリティッシュコロンビア大学に移りました。修士論文はジョン・ロックの思想について書きました。

博士課程に移り、現象学や数学基礎論と取っ組み合いを始めました。私的な事情で2002年に帰国するまで、16年間も北米にいたことになります。」

――帰国してからは大学で哲学を教えていたそうですが、なぜホームレス支援に関わるようになったのですか。

「帰国後は、出版社で校正補助のような仕事を1年やった後、複数の大学で非常勤講師や研究所の研究員を務めました。大学では哲学、論理学、英語などを教えました。

ホームレス問題についてはカナダにいた頃から気になっていました。自宅の近所にホームレスの少女がいて、『小銭をちょうだい』などと言われることも多く、食パンやリンゴをあげたりしていました。そうしたやりとりから、ホームレスの問題は、精神疾患や物質依存、虐待の問題とつながりが深いということを知るようになりました。

日本に帰ってきて、『ネットカフェ難民』や『派遣切り』の報道に接し、日本でもホームレス問題が深刻化していることを知りました。雑誌の記事でTENOHASIの活動を知り、『日本でも精神疾患の問題とホームレス問題を結びつけて考えている人がいる』と知って、池袋の公園で行われている炊き出しの活動に参加するようになりました。」

――最初は大学の仕事の合間にボランティアとして関わっていたのですよね。そこからソーシャルワーカーになったのはなぜですか。

「最初は炊き出しの作業を一生懸命やっていましたが、スタッフの一人に『自分は人に関心がある』と話すと、『小川さん、一緒に訪問してみますか』と誘われました。

訪問したのは、アパートにくらしている元ホームレスの高齢の女性で、重度の精神疾患を抱えた方でした。

最初に訪問した時、彼女は真冬なのに窓をすべて開けていて、電気もつけず、暗い部屋にじっと座っていました。後日分かりましたが、電気が怖くて、つけられないとのことでした。

スタッフからは『小川さん、この人が冬を越せるように手伝ってください』と言われ、びっくりしましたが、その日からその人のアパートに通うようになりました。

彼女は食事を摂らず、カロリーメイトの缶しか飲まないので、カロリーメイトの缶を求めて方々の薬局を探し回りました。彼女は途切れることなくタバコをふかしながら、民放のサスペンス・ドラマを見るともなく見ていました。彼女から許しをもらって、毎回2、3時間ほど、私はただその横に座っていました。そんな訪問を春まで続けました。

最初はまるで一方通行だった彼女との『会話』が、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください