「例外のない屋内全面禁煙」への流れをつくろう

2018年08月09日

受動喫煙対策を強化する改正健康増進法が7月18日、国会で成立しました。日本の受動喫煙対策の歴史を振り返りながら、この法律が持つ意味を考えてみたいと思います。

1990年代、受動喫煙によって吸わない人でも肺がんのリスクが高まる、という健康被害について社会的な関心が高まり、2003年5月1日に健康増進法が施行されました。受動喫煙の防止を規定した第25条は以下の通りです。

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店、その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない

法律施行の当日、全国の郵便局や銀行の窓口、関東の私鉄から一斉に灰皿が撤去されました。学校や病院では敷地内禁煙が進み、官公庁や公共施設、鉄道車両、一般企業の執務室の灰皿も徐々に撤去、あるいは、喫煙室として隔離され、公共空間で受動喫煙に曝露される機会はかなり減りました。ところが、遅々として進まなかったのが飲食店の受動喫煙です。

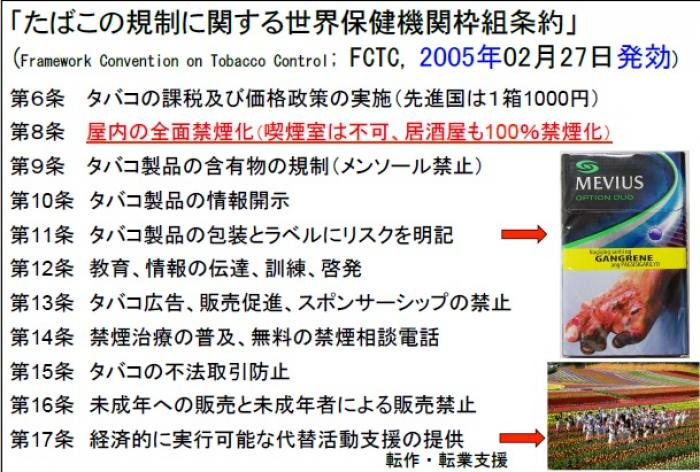

日本でタバコ対策が停滞していた2000年代、世界保健機関(WHO)が提唱し、2005年に発効した「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」により、諸外国では値上げや写真入りの警告強化、禁煙治療、メディアキャンペーンなど包括的なタバコ対策が進みました(図1)。

図1. 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の主要な内容

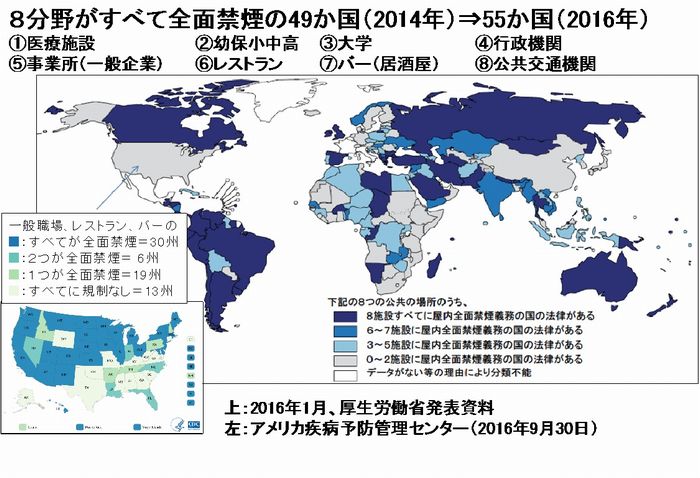

図1. 「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」の主要な内容第8条で飲食店等のサービス産業を含む屋内全面禁煙化が求められており、図2のように2016年までに55カ国、アメリカは30州が屋内全面禁煙となっています。

図2. 諸外国の法規制による屋内禁煙化の状況

図2. 諸外国の法規制による屋内禁煙化の状況屋内禁煙化の動きは、2010年にWHOと国際オリンピック協会(IOC)が交わした合意文書「タバコのないオリンピックの開催」によりさらに厳しくなってきました。ロンドン、バンクーバー、ロシアなど近年の五輪大会はいずれも屋内が全面禁煙の国で実施されていることからも分かります(2018年の平昌大会が開かれた韓国では、法律上は喫煙室の設置は認められていますがレストランはほぼ全面禁煙でした)。

2013年の投票で2020年の東京五輪大会が決定されたことにより、日本にも世界標準の喫煙規制、つまり、屋内全面禁煙化が求められることになりました。

2015年11月、厚生労働省が屋内の禁煙化を検討する「たたき台」を作成し、各方面のヒアヤリングが行われました。

2016年1月、内閣官房副長官を座長とする検討チームにより東京五輪大会にむけた受動喫煙防止対策の検討が始まりました。

2017年1月、飲食店等のサービス産業を「原則禁煙」とする健康増進法改正案を国会に上程することの記者会見が行われました。ところが、自由民主党の約280人の国会議員が所属し、「たばこを奨励し、過度な喫煙規制に反対する」ことを目的とした「たばこ議員連盟」からの大反対で議論が紛糾し、結局、国会への上程にさえも至りませんでした。

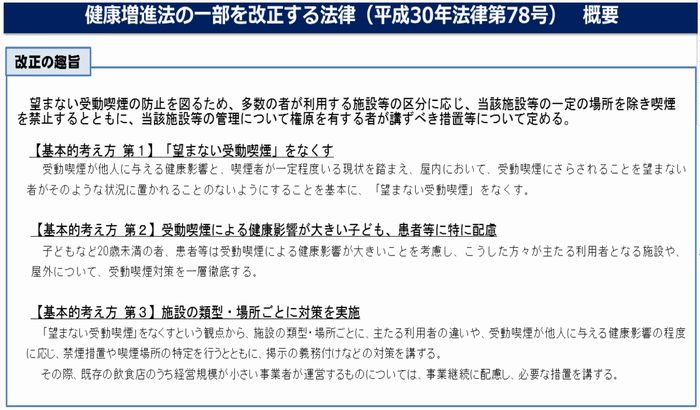

2018年3月、「健康増進法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、7月18日に国会で成立したのが図に示す改正健康増進法です(図3)。

図3. 厚生労働省ホームページに示された改正健康増進法の概要

図3. 厚生労働省ホームページに示された改正健康増進法の概要受動喫煙は、肺がんや副鼻腔がん、乳がんのリスクであること、脳卒中や心筋梗塞のリスクも高めることが国立がん研究センターの研究で明らかにされています。「望む・望まない」にかかわらずなくさねばならないのですが、「たばこ議員連盟」の反対を押し切るには多少の妥協が必要だったようです。

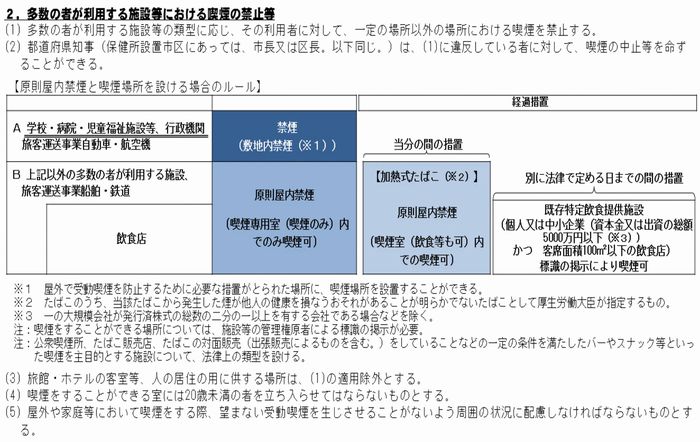

「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」では、例外なくすべての施設で全面禁煙を求めていたのですが、図のように「B」に相当する一般企業や飲食店等は「原則禁煙(喫煙専用室設置可)」となってしまいました(図4)。

図4. 改正健康増進法、施設の類型別の受動喫煙対策

図4. 改正健康増進法、施設の類型別の受動喫煙対策しかも、飲食店については、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください