2018年08月16日

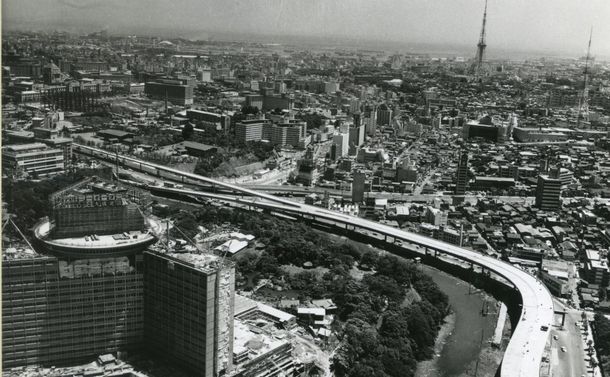

1964年の東京。左下は千代田区紀尾井町のホテルニューオータニ。左右の道路は首都高速4号新宿線、右上に東京タワー

1964年の東京。左下は千代田区紀尾井町のホテルニューオータニ。左右の道路は首都高速4号新宿線、右上に東京タワー開催まであと2年となり、焦点が合わない写真のように輪郭がボケていた2020年東京五輪・パラリンピックが少しずつ姿を現し始めた。

たとえば7月12日には聖火リレーの概要が決まったと報じられた。スタート地点は福島。そこから一筆書きの作法で全国をぐるりと周回して東京に到着するという。

発表に際して森喜朗・東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会会長は「64年の大会では聖火リレーでみんなが感動を共有できた。そのことを、次の世代に渡してあげたい」と話したという。

しかし「感動」とは危険な言葉だ。「感動的でした」の一言で、その内容の機微を覆い隠してしまうことがある。

森委員長のいうように64年五輪に「感動」があったとして、「みんな」は、何に、どのように感動していたのだろう。

たとえばその聖火リレーのスタート地点は沖縄だった。

ギリシャのオリンピアにあるヘラ神殿跡でにぎにぎしく点火式を行った後、聖火はアテネから日本に向かった。使用されたのは聖火空輸特別機として仕立てられ、その名も“シティ・オブ・トウキョウ”号と命名された日本航空のDC-6Bだ。

いざ、一路東京へ、と鬨(とき)の声をあげたいところだが、そうは問屋がおろさない。当時の航空機の航行距離の制限もあったのだろうし、神聖なる火の醸し出す気配を経由地諸国に“おすそわけ”する趣向もあったのだろう。アテネを飛び立った特別機はイスタンブール、ベイルート、テヘラン、ラホール、ニューデリー、ラングーン、バンコク、クアラルンプール、マニラ、香港、台北(香港空港駐機中に台風による強風でDC-6Bの機体が損傷する事故が発生したため、香港―台北間のみコンベア880Mをショートリリーフとして使用)と、各駅停車の列車のようにやたら頻繁に中継地に立ち寄る。各地でセレモニーや聖火リレーが実施され、史上初めてアジアに向かう聖火が熱烈歓迎されたさまが報告され、世界が東京五輪を祝福している雰囲気が醸造されてゆく。

たっぷり寄り道をしたうえで沖縄に到着したときには9月7日となっていた。しかし――、ちょっと待ってほしい。当時はまだ返還前だ。ところが当時の沖縄が米国統治下にありながら日本体育協会に加盟していたので、スポーツの祭典においては本土並みと説明されたという(夫馬信一『1964東京五輪聖火空輸作戦』<原書房>によれば、米国側は「日本領土に到達する最初の土地が沖縄である」という表現を使わないように組織委員会に要請したり、沖縄での聖火リレーにアメリカンスクールの生徒を加えさせるなど、水面下での駆け引きもあったらしい)。

9月9日、沖縄を出発した、その名も“聖火号”(今度は全日空が担当。機体は期待の国産機YS-11の試作機だった)は、鹿児島空港に着陸。その後、今度は寄り道なしに千歳空港に向かう。開催地“シティ・オブ・トウキョウ”を飛び越えて北海道を目指したのは、聖火リレーを鹿児島始発で九州を縦断、本州の日本海側を主に通過するコースと四国を経由して主に本州太平洋側を通る北上するコース、その一方で一度、北海道まで空路で北上してから日本海側と太平洋側をそれぞれ南下するコースに四分するためだった。

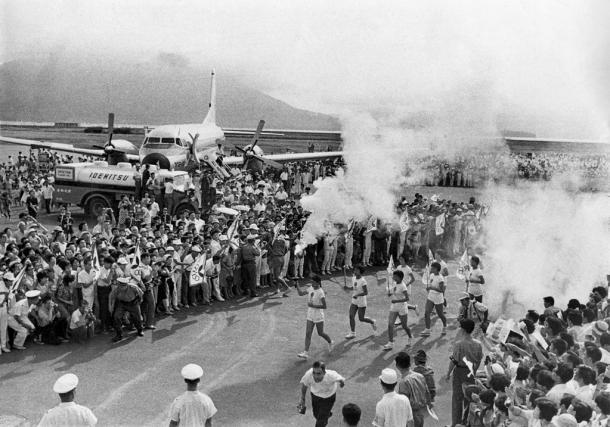

米国統治下の沖縄に聖火がやってきた=久志村(現・名護市)、オリンピック写真協会/代表撮影

米国統治下の沖縄に聖火がやってきた=久志村(現・名護市)、オリンピック写真協会/代表撮影

沖縄から聖火が本土に到着。後方は聖火を空輸した全日空「聖火号」(YS-11) =1964年9月9日

沖縄から聖火が本土に到着。後方は聖火を空輸した全日空「聖火号」(YS-11) =1964年9月9日

沖縄も本来は日本の領土であることを忘れていないとアピールし、沖縄を起点に日本の国土をなめるように聖火の灯で照らし出す――。まさに1964年五輪が、沖縄返還を先取りして戦後日本の国体を言祝ぐナショナルイベントだったことが、聖火リレーの経由地から浮き彫りにされる。

各コース経由でリレーされた聖火は10月7日から9日にかけて東京都庁(まだ有楽町時代だ)に集められ、9日に皇居前に設置された聖火台における集火式を経て10日午後2時35分から国立競技場に向かう最終リレーが行なわれた。

当時、6歳になっていた私は父に連れられてこの聖火リレーの見物に行っている。しかしランナーを見た記憶がない。子供の背丈では人垣に阻まれて殆ど見えなかった。父親はおぶったか、肩車したか、とにかくなんとか聖火リレーの光景を息子の瞼に焼き付かせてやろうと努力してくれていたはずだが、申し訳ないが、何も覚えていない。

なんとなく覚えているのは、詰めかけた人たちの体臭だ。高度経済成長を担った企業戦士の男性たちはデオドランドなど我関せずで、聖火リレー見物だけでなく、人混みに出かけるといつも整髪料やら汗やらその他の代謝成分やらの混じった独特の匂いをさせていたものだ。

とはいえそんな断片的な記憶では役に立たない。当時を全方位的に記録した資料を踏まえたい。

それは開高健の『ずばり東京』だ。

小説家としてデビューした開高だったが、60年代にはルポルタージュ作品をよく書いている。『ずばり東京』が文庫本化された時に追加された序文「前白――悪酔の日々――」にこう記されている。

「……小説が書けなくなったらムリすることないよ。ムリはいけないな。ルポを書きなさい。ノンフィクション。これだね。いろいろ友人に会えるから小説の素材やヒントがつかめるし、文章の勉強になる。書斎にこもって酒ばかり飲んでないで町へ出なさい。これは大事なことなんだド」

昔、ある夜、クサヤの匂いと煙りのたちこめる新宿の飲み屋のカウンターで、武田泰淳氏にそういう助言を頂いたことがあった。泰淳氏は東京生れの東京育ちで、都会人の特質である繊細なはにかみ癖があり、いつも眼を伏せるか、逸らすかして、小声でボソボソと呟くのだったが、他人の意見などめったに耳に入ることのない年齢だった私の耳に、どういうものか、この忠告が浸透した。コタエたし、きいたのである。

開高本人いわく、1957年に『裸の王様』で芥川賞を受賞したものの「もともとプロの作家になろうという心の準備なり、覚悟なり、鍛錬なりが積んであるわけではなかったから、たちまち壁にぶつかり、欝症も手伝って、ひどいスランプに陥ちこんだ」。そして風呂に入ると「お湯がアルコールの匂いを立てる」ほど酒に溺れた日々の中で、武田泰淳がかけてくれた「ルポ」の言葉が活路を開いた。1963年夏に『週刊朝日』に『日本人の遊び場』を連載、次いで『ずばり東京』を書き始める。

当時のトーキョーは一時代からつぎの時代への過渡期であったし、好奇心のかたまりであってつねにジッとしていられない日本人の特質が手伝って、あらゆる分野がてんやわんやの狂騒であった。破壊は一種の創造だというバクーニンの託宣は芸術家と叛乱家の玉条であるが、トーキョーもまたこの路線上で乱舞、また乱舞していた。それにひきずられて私は悪酔をかさねつつノミのように跳ねまわったのだった。(「前白――悪酔の日々――」)

63年の晩秋から連載を始めた『ずばり東京』は、最終回に64年五輪開会式の光景が登場する。つまり東京五輪が開催されるまでの1年間が描き出されている。

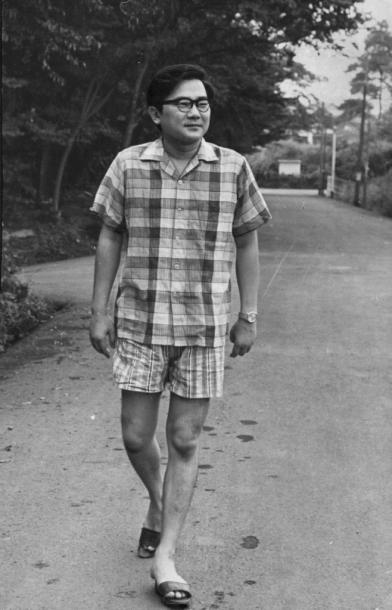

東京五輪開幕の直前、1964年9月の開高健=東京・杉並の自宅付近で

東京五輪開幕の直前、1964年9月の開高健=東京・杉並の自宅付近で

「五輪の感動」といった薄っぺらな言葉で語っている限り、言葉の内外に大きく広がる余白は、その時の権力者の都合次第でよいように埋められてしまう。とにかく見栄えをよくするように寄せ集められた成型肉のステーキのような言葉をいくら連ねても、それは歴史と呼ばれる資格がない。

2020年五輪で聖火リレーを3月26日に福島からスタートさせるのは、招致の段階で“復興五輪”と命名してしまったことと辻褄を合わせる選択だったことは言うまでもない。そして、それは64年と同じ手法の繰り返しだ。64年当時の沖縄と同じように、疎外されている地域を出発地点に選び、「日本人みんな」の一体感を演出する。東日本大震災からしばらく流行語のようになっていた「絆」の語が再び口ずさまれることにもなるだろう。

しかし、組織委員会のお歴々や、感動に流されやすい「みんな」はおそらく見落としている。それは福島原発事故が、実は1964年五輪と深い因縁を持っていたということだ。

1964年五輪の東京誘致は、東海道ベルトラインへの重点投資を高度経済成長の起爆剤とする政策に直接つながってゆく。それは東京五輪開催を名目に東海道新幹線や東名神高速道路が作られたことからも明白だ。

その時、東海道ベルトライン以外の地方が、発展への希望を賭けたのが原子力発電所の誘致だった。福島県も例外ではなく、東京五輪の招致と原発誘致は時期的に相前後している。実際に稼働するのは70年代にずれ込むが、結論からいえば、電力生産拠点となった福島に東海道並みの経済成長の波が押し寄せる日は来なかった。発展に向かうバスに乗り遅れたくない――そんな思いから原発を誘致したのはとんだお門違いだったのだ。高度経済成長は、原発が建設された地域も含めて過疎化してゆく「地方」と、その一方で過密化する「都市」へと日本の国土を分断し始めた。こうして電力生産地としての原発立地地方が、都市の電力消費を支える構図が固定化されてゆく。

原発は、いわば1964年五輪と双子の関係にあるのだ。『ずばり東京』は、福島や原発誘致熱を直接には記載していないが、想像力を働かせて行間を注意深く読めば、五輪を起爆剤として東京中心の経済成長が進んでゆく流れに、なんとか乗り遅れまいと焦る地方の姿や、都市と地方の間に走り始めていたまだ小さな亀裂が透かし見えてくるはずだ。

過ぎし歴史に別の可能性を夢想しても空しい話だが、「もしも64年東京五輪がなかったなら」原発は福島に作られず、福島原発事故もなかったかもしれない。2020年五輪の聖火リレーには、64年五輪の帰結としての原発事故や、都市と地方の間にぱっくりと開いてしまった傷口の痛みを束の間忘れる儀式となることも期待されている、といったら意地が悪すぎるだろうか。

こうして1964年から2020年までの時間の蓄積を意識しつつ、五輪開催にむけて変貌する東京と日本社会の実相を記録し、願わくば次の世代にも伝えたい。その際、街と人びとが発する匂いや熱気までをも時空を超えて伝達しようとしたら、開高がしたように言葉の力に賭けるしかないだろう。

これから書き始めてみようとしているのは、そんな課題を意識したルポだ。徒手空拳で臨むとしたら非才浅学な筆者の手に大いに余るが、さいわい、64年版『ずばり東京』という優れたお手本がある。

たとえば首都高速道路に上空を蔽われてしまった日本橋の風情に対して開高が「空も水も詩もない」と憂いたセリフは『すばり東京』の中で最も有名だ。だが、かつては悪臭を漂わせていた日本橋川の「水」も下水道が整備されてずいぶんと澄んできた。2020年五輪には間に合わないようだが、そんな日本橋上空の首都高を付け替えて「空」を取り戻そうという計画もある。アジア都市の中で近代化で一等賞を狙った東京は、シンガポールや上海に追いつかれ、追い越されつつある中で、再び衣替えしようとしているが、どんな姿を目指しているのだろう。

東京で暮らし、働く人たちもすっかり別人のようになった。タクシー運転手を例にすれば、『ずばり東京』に出てくる彼らは、乱暴な客に刺し身包丁を突きつけられたり、家出少女を拉致する人買い業者の足代わりになってしまったり、寂しい有閑マダムに「相手をしてくれ」と請われたりと、物騒だが、どこか物哀しくもあるエピソードに事欠かない都市の語り部だったが、GPSで管理され、客室をモニターする防犯カメラで武装した今のタクシーの車内はもはや密室ではなく、そこにどんな「物語」があるのだろう。

取材の過程で開高が訪れた飯田橋の「遺失物収容所(正確には警視庁総務部会計課遺失物係)」。声なき声で世相を示す膨大な数の遺失物群の情景も『ずばり東京』の中で印象的だった。“忘れ物は世につれ、世は忘れ物につれ”であれば、今の東京人は何を忘れているのか、忘れようとしているのか……。

開高健が生きていたら2020年の東京のどこを見たがり、何を喜び、何に哀しむだろうか。そのことを意識しながら、64年版『ずばり東京』との「差分」を追ってみる取材をこれから進めてみたい。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください