若手編成部員にすべて委ねられた解放区から生まれた「カノッサの屈辱」などの新機軸

2018年09月28日

激しい販売競争が繰り広げられた「ビール戦争」を、歴史ものとして描くとどうなるか。

タイトルは「幕末ビール維新」(AD1950~1990)。87年に開発されたアサヒ「スーパードライ」の流布の先頭にたったのが落合信彦左衛門(ちなみに「スーパードライ」のCMに出演していたのが作家の落合信彦)が、ちょんまげ姿で登場する。

その前段の出来事は年表ふうに紹介される。79年には、強固なラガー政策を行ってきたキリンが“生”製品販売に踏み切った「生類憐れみの令」が出された。83年では、アサヒ藩が「アサヒミニ樽」をもって戦線布告した生樽戦争が、上野の杜の花見客を巡って激しく争われた――。

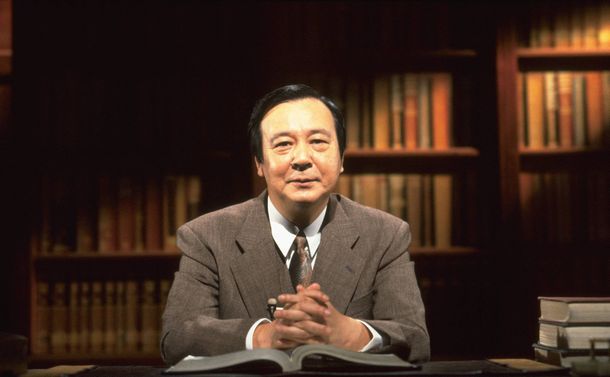

「カノッサの屈辱」で案内役の歴史学者を務めた三谷昇 (C)フジテレビ

「カノッサの屈辱」で案内役の歴史学者を務めた三谷昇 (C)フジテレビフジテレビでは当時、若手の編成部員に深夜番組の編成の全権を委ねていた。「カノッサの屈辱」を始めたとき、「深夜の編成部長」を務めていたのは石原隆(57)=現・フジテレビ取締役=だった。同じく編成部員だった金光修(63)=現・フジテレビ専務=が「カノッサの屈辱」の企画原案を作った。

金光は「インスタントラーメンでは発祥から袋やカップと形を変えての登場、ディスコでいえば店の興亡を、現在に至るまで歴史的事件になぞらえて説明するのです。人気を集めたのですが、資料集めをはじめ大変な労力が必要だったので1年間で終了しました」と話す。番組タイトルは、山川出版社の世界史の教科書に出ている用語から選んだという。

「カノッサの屈辱」の前身の番組として88年10月から1年半放送された深夜番組「マーケティング天国」があった。当時、具体的な商品を示すランキングを、テレビで取り上げることはなかった慣習を破る内容だった。レコードの実売数や映画の興行収入、テレビ視聴率などエンターテインメント情報だけでなく、清涼飲料水や歯磨き粉といった日常生活品も対象にした。

首位になった商品のスポンサーは喜ぶが、下位になった企業は文句をぶつけてくる。レコードの売り上げでも、所属歌手の順位が低かった大手芸能事務所からクレームが入った。

編成部員として「マーケティング天国」を企画した小牧次郎(60)=現・スカパーJSAT専務=は、営業局の局長や部長からよく叱られていた。この傾向にさらに輪をかけたのが「カノッサの屈辱」だった。

独自の切り口による歴史解釈は、多くの摩擦を呼んだ。「カノッサの屈辱」でインスタントコーヒー史を取り上げたとき、“まがいもの”と受け取られるような表現があったため、あるコーヒーメーカーは抗議し、グループ各社の広告を一時引き揚げた。

「カルトQ」の司会を務めたうじきつよし(右)とフジテレビアナウンサー中村江里子 (C)フジテレビ

「カルトQ」の司会を務めたうじきつよし(右)とフジテレビアナウンサー中村江里子 (C)フジテレビ首都圏の連続幼女誘拐殺害事件で宮崎勤元死刑囚が89年に逮捕されたときに起きた「オタク=悪」といったステレオタイプの風潮に反発した金光は、特定のものへの熱狂的な崇拝を意味する「カルト」をあえて肯定的に番組名として掲げた。しかし、企画会議で金光が制作スタッフにカルトの意味あいを解説しても、金持ちの趣味といった受け取られ方をして、会議で3、4回説明した。金光が想定していたカルトとは、マッキントッシュへの偏愛やサラブレッド馬の血統の知識といったものだった。

「カルトQ」の初回放送は、サブカルチャーの説明から始めた。わかる人だけわかればいい。ただ、受け入れる視聴者がいるだろうという確信はあった。特化したうんちくをもつ人は畏敬の対象になる。たとえば、ある音楽分野に超人的な知識をもつ人は、多くの人たちからリスペクトされるはずだ。

細部にこだわる嗜好は、のちに02年から深夜で放送されたバラエティー番組「トリビアの泉」につながる。実用的な情報に背を向け、ムダな知識に着目したことが人気を呼んだ。

若手に任せ、従来と異なる深夜番組を誕生させたのは、編成部長だった重村一(73)=現・ニッポン放送会長=だった。87年6月に編成部長になった重村は、三つの目標を決めた。(1)新しいイメージをつくる、(2)新しい若者文化を取り入れる、(3)ドキュメンタリーに力を入れる、だった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください