2018年10月16日

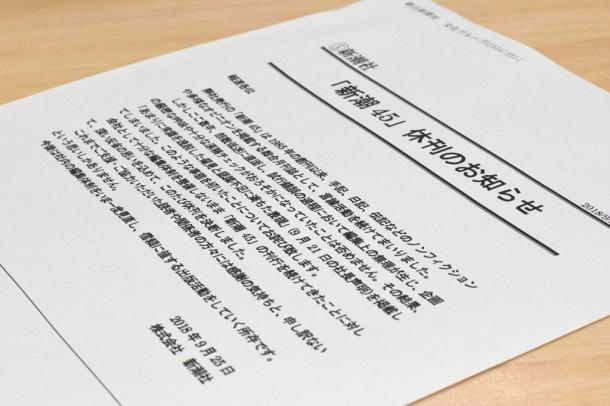

「新潮45」の休刊を知らせる新潮社の発表文書

「新潮45」の休刊を知らせる新潮社の発表文書新潮社はまたクセ球を投げたのだろう――。総合論壇誌『新潮45』8月号に自民党衆院議員の杉田水脈氏が「『LGBT』支援の度が過ぎる」を掲載し、世間に大きな波風を立てたとき、まずそう思った。

新潮社や文藝春秋社を代表とする、いわゆる出版社系のジャーナリズムは、新聞や放送のそれとは異なり、あの手この手を使って注目を集め、支持されるにせよ、反感をもたれるにせよ、問題提起ができればよしとする記事を作る傾向があった。週刊誌に「天下の暴論」といった特集タイトルが多かったことが象徴的だろう。

杉田論文で問題視されたのは以下の箇所だ。

「子育て支援や子供ができないカップルへの不妊治療に税金を使うというのであれば、少子化対策のためにお金を使うという大義名分があります。しかし、LGBTのカップルのために税金を使うことに賛同が得られるものでしょうか。彼ら彼女らは子供を作らない、つまり『生産性』がないのです。そこに税金を投入することが果たしていいのかどうか」

多くの人が反発を感じたのは書き方の配慮の乏しさだろう。LGBTの人たちは、好きで子供を作らないわけではない。作れないのだ。そうではなくても様々な差別を受けている人たちに対して、子供が作れないことをわざわざ取り上げて「生産性がない」と断罪するのはあんまりではないか。それはLGBTだけでなく、不妊に悩む女性への冒涜にもなるのではないか。そう感じた人たちはネットで不快感を表明し、更に杉田議員の辞職や、『新潮45』の発行元である新潮社へ抗議のデモを行う動きも生じた。

しかし、執筆者だけでなく、『新潮45』の編集意図もLGBT差別に凝り固まった単純なものだったのだろうか。

たとえば『週刊新潮』はかつて「気をつけろ、『●●君』が歩いている」(掲載時には実名。引用時に匿名化した)という記事を掲載したことがあった(1985年11月7日号)。フランス留学中にオランダ人留学生を殺害し、食人行為をしたとされる、いわゆるパリ人肉事件の加害者が日本に強制送還され、一度は収容された国内の精神科病院からも退院して自由の身になっていることを報じる内容だった。

この記事も人権侵害の疑いが濃厚であり、社会問題化した。広告の掲載を拒否したメディアもあった。

しかしその記事は対象者の人権をただ侵害するだけでなく(というのはおかしな書き方だが――)、読者に向けて「お前だって食人行為をした人間が歩いていたら不気味に感じるだろう、正直言えばなんとかして欲しいと思うのではないか」と問いかける。そうして人権を守る云々の言い方がいかに実態にそぐわない美辞麗句に過ぎないか、世間の人々に己の胸のうちを改めて自覚させようとする問題提起の性格を備えた記事でもあった。

もうひとつ、これは出版社系ジャーナリズムの「奇妙な」連携プレーの産物だが、『週刊文春』が、第一子が血友病だった作家(記事内では実名)が第二子をもうけて、やはり血友病だった件を受けて「『未然に』避けうるものは避けるようにするのは、理性のある人間としての社会に対する神聖な義務である。現在では治癒不可能な悪性の遺伝病をもつ子どもを作るような試みは慎んだ方が人間の尊厳にふさわしいものだと思う」と書く高名な文芸評論家のエッセーを掲載したことがあった(80年10月2日号。当然、著者の署名入り記事であった)。そのエッセーは『週刊新潮』80年9月18日号に先行的に掲載された、その作家が自身も生活保護を受けていながら、高額の医療費の公的負担が必要な障害児を生んだと報じた記事を踏まえており、そこでは「納税者の負担によって支えられている福祉天国」がこのままでは「パンクする」というよくある危機感の表明も一方でなされていた。

ここで『週刊文春』は、高名な評論家が本性において差別主義の傾向を帯びていることを世間に露わに示したわけだし、『週刊新潮』の記事は先の「気をつけろ、『●●君』が歩いている」と同様に、障害者との共生云々を謳う世間に対して、税負担が増すので遺伝病患者は生まれない方がいいと考える優生主義的価値観に同意できるかと問いかける一種の踏み絵となっている。

こうした手法を認めるかどうかは議論が必要だろうし、好き嫌いも厳しく分かれるのだろうが、新聞や放送にはできないスタイルであることは間違いない。たとえば新潮社がミシェル・フーコーの翻訳を出版して、差別・排除の問題を論じた議論の地平を用意した出版社であることや、文藝春秋社もそうだが、報道、論評を巧みに料理してメディア上で商品化する技術に長けた辣腕編集者が多く働いていることも意識してよいだろう。出版社系ジャーナリズムの記事は、そこに反語や諧謔、自虐や自らを含めた世間への違和感の表明など、一筋縄でくくれない様々な含意が秘められている可能性を常に視野に入れて読む。それは出版史を多少知る者にとっては当然の態度だろう。

今回の杉田論文もそうした出版社系ジャーナリズムの産物ではないかと思った。まず安倍チルドレンの女性国会議員の露骨な差別主義者ぶりを露呈させる。そして「生産性」をもって人の優劣を判じているのは杉田議員だけでなく、実は社会そのものであることに気づかせる。そうだったとすれば新潮社はただ差別を助長しようとしているわけではなかったことになる。

だとすれば「生産性」で人を測ることへの本質的な異議申し立てが杉田論文を受けて起きれば良いと思った。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください