多様なマイノリティー当事者が集まり、議論

2018年10月31日

10月24日、第197臨時国会が開幕した。

衆議院本会議に出席するために国会に現れた自民党の杉田水脈議員は、記者団の取材に応じ、「新潮45」8月号への寄稿でLGBTの人たちは「生産性がない」等と発言したことについて「不適切な記述であった」と認め、「誤解とか論争を招いてしまったことは大変重く受け止めている。それによって不快に思われた方とか傷ついた方がいたことについては重く受け止めている」と述べた。

しかし、その一方で「最初から当事者の方々を差別する意図は一切ないし、人権を否定するようなことも一切ない」とも主張し、発言の撤回には踏み込まなかった。翌25日に自身のホームページで発表した声明文にも謝罪や発言撤回という言葉はなかった。

杉田議員と記者団のやりとりが行われたのと同じ24日、国会のそばにある衆議院第二議員会館の多目的集会室では、「政治から差別発言をなくすために私たちがすべきことは?」というタイトルの院内集会が開催された。集会には、LGBTの当事者や障害や難病を抱える人を中心に約110人が参加し、政治と差別をテーマにした議論が交わされた。

この院内集会は、杉田議員の発言に象徴されるように、近年、政治の場でLGBTや障害・難病を抱える人、生活保護利用者、外国人など、社会的な立場の弱いマイノリティーに対する差別発言が繰り返されている問題について、それぞれの立場を超えて議論を深めるために企画された。

集会を呼びかけたのは、東京都中野区の区議会議員でLGBT議員連盟のメンバーでもある石坂わたるさん、ALSなど難病を抱える人たちの介護支援に取り組むNPO法人ALS/MNDサポートセンターさくら会の事務局長の川口有美子さんと、生活困窮者の支援に取り組んできた私の3人である。活動拠点が同じ中野区内にあるということがきっかけになって知り合った3人が、意見交換を行った上で、合同で集会を企画することになったという経緯である。

川口有美子さんは、杉田議員の「生産性がない」という発言が、人の価値を生産性の有無で評価するものであり、津久井やまゆり園での障害者殺傷事件の犯人の考えと同根だとして、障害や難病の当事者とともに「生きてく会」(すべての人が差別されることなく安心して生きていく会)を結成。9月7日に「生きてく会」は杉田議員に発言の撤回と謝罪を求める要求書を提出している(杉田議員は回答せず)。

私は、杉田議員の文章のロジックに、特定のカテゴリーの人たちにマイナスのレッテル貼りを行うことで、制度や政策を自らの望む方向に誘導しようとする手法を感じ取った。こうした手法は、2012年に片山さつき参議院議員らが主導した生活保護バッシングが、翌年からの生活保護基準引き下げにつながったことを想起させ、マイノリティーへの差別が政治に悪用されてしまうことに危機感を抱いていた。

そこで、LGBTの人たちへの差別に限らず、分野を越えて「政治の場での差別発言」自体を問題にしていく集会を共に企画することになったのである。

集会では、脳性まひの当事者で東大先端科学技術研究センター准教授の熊谷晋一郎さんが基調講演を行った。

熊谷さんは、「なぜ政治の場で差別発言をしてはいけないのか」、「なぜ政治は差別という問題を本気で考えないといけないのか」という問いを設定した上で、「スティグマ」という概念を軸に問題を考察していった。

熊谷晋一郎さん

熊谷晋一郎さん熊谷さんは、自分自身の幼少期の経験から語り始めた。

熊谷さんは子どもの頃、「少しでも健常者に近づけることが良いことだ」という親の考えに基づき、1日6時間のリハビリをさせられていた。時にはリハビリのし過ぎで骨折をすることもあったそうだ。

一生懸命、リハビリをしたものの、健常者になることはできず、「自分は社会の中で生きていけるのだろうか」という不安を抱えていた頃、障害者の当事者運動に出会い、「障害の社会モデル」という考え方を知ることができた。それは自分にとって、とてもラッキーなことだったと熊谷さんは振り返る。

「障害とは皮膚の内側にあるのではない。皮膚の外側にあるものだ。階段をのぼれない私の体の中に障害があるのではない。階段しか設置していない建物の中に障害がある、というのが社会モデルの考え方です。この考え方は180度、私の見方を変えてくれました」

「変わるべきは、私の体ではない。私の心ではない。変わるべきは社会環境だということを先輩が教えてくれたのです。自分を責めすぎることなく、運動という形で社会の側を変えるということを信じていくことで生きていくことができるようになりました」

社会モデルは障害の問題だけでなく、さまざまなマイノリティーの問題に応用できる考え方だと熊谷さんは指摘する。

しかし、ここ数年、障害者運動の半世紀の取り組みを全否定するかのような動きが政治の場や日常にあふれてきていると熊谷さんは感じているという。「これは何としても止めないといけない」と熊谷さんは危機感を語った。

なぜ差別を政治の場で議論しないといけないのか。

その問いに答える一つの方法として、熊谷さんは「健康の社会的決定要因」(SDH)に関する海外の先進的な研究成果を紹介した。

近年、医学が進歩しても、貧困状態にある人や依存症、精神疾患を抱える人など、一部の人たちにその恩恵が行きわたっていないという問題に多くの研究者が取り組んでいる。

そこで注目されるようになったのが、健康格差を生じさせる社会的要因である。

ある社会的要因が健康格差に影響に与えているかどうかは、以下の3つの条件で判断できると言う。

1.それは、様々なメカニズムで、多くの人々の心身の健康に影響を与える。

2.それは、良い健康状態を維持するのに不可欠な、物理的、対人関係的、心理的な資源へのアクセスを妨げる。

3.それは、時代が変わっても、新しいメカニズムへと進化することで、健康の不平等を再生産する。

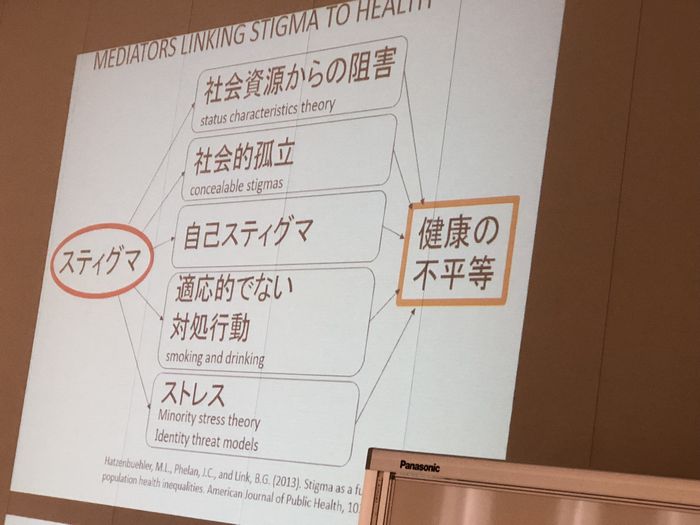

スティグマはこの3つの条件をすべて満たしている。スティグマは人を傷つけたり、自尊心を奪ったりするということを越えて、健康の不平等を生じせしめていると熊谷さんは指摘する。

熊谷晋一郎さんの講演資料より

熊谷晋一郎さんの講演資料よりスティグマには、非当事者が当事者に対して持っているスティグマや、当事者が当事者に持ってしまうスティグマがあるが、これら個人に属するスティグマだけでなく、法律や文化、規範、価値観など、社会が実装しているインフラの中にもスティグマがあり、それは、「構造的スティグマ」と呼ばれている。近年は、「構造的スティグマ」が健康に与える影響について、様々な研究が進んできているという。

また、スティグマは、どの文化圏においても生じるものだが、どの属性にスティグマが貼られるかは文化によって異なる。

ただ、文化間比較をしてみると、「ある属性が意志の力や努力によって乗り越えられると、誤って信じられているものはスティグマを貼られやすい」という共通の傾向が見られるという。これは「帰属理論」と呼ばれている。

「あなたの意志が弱いからでしょ」、「あなたが努力不足なんでしょ」と、誤って解釈される属性はスティグマを負わされやすいというわけだ。その例として、熊谷さんは依存症や肥満をあげた。

ここで熊谷さんは、10月23日の麻生太郎財務大臣の発言について言及した。

麻生大臣は閣議後の会見において、「おれは78歳で病院の世話になったことはほとんどない」とした上で「『自分で飲み倒して、運動も全然しない人の医療費を、健康に努力している俺が払うのはあほらしい、やってられん』と言った先輩がいた。いいこと言うなと思って聞いていた」と発言した。

熊谷さんはこの発言について、「麻生大臣には帰属理論についてのレクチャーが必要。発言がどういう効果を与えるか、考えていただきたい」と述べた。

熊谷さんは、他にもスティグマが健康の不平等につながるメカニズムとして、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください