役に立とうと立つまいと、のびのび育てることが大切

2018年12月03日

発達障害に対する保護者の関心が高まっています。その発症頻度は15人に1人とも報告されています。発達障害の子どもは生きづらさを抱えて生活を送りますが、そうした子どもたちの中には、非凡な才能を持つことがあることでも注目を集めています。

『発達障害の豊かな世界』(杉山登志郎・日本評論社)の冒頭に、非常にインパクトのある逸話が出てきます。社会人になった自閉症のてる君の話です。彼の自閉症は決して軽いものではありません。言葉は単語が出るかどうかでした。また知的障害も伴っており、知能指数は30と判定されています。中学を卒業し、就職して1年が経った頃、彼は毎日2枚ずつ色鉛筆で絵を描き始めます。

両親は最初、その絵の意味が分からなかったそうです。しかしやがてその絵は、てる君が通っていた幼稚園時代のある日のことだと気付きます。てる君は絵を描き続け、それは10年に及び、絵の数は千数百枚を超えました。これらは連続画をなしていて、夕方の入浴から始まり、翌日の入浴までの24時間を描いたものでした。

なぜこうした絵を彼は描くことができたのでしょうか? 動機も不明だし、10年間持続した根気の理由も不明です。ただ一つ確実に言えるのは、てる君には驚異的な記憶力があるということです。

自閉症の正式な医学名称は、自閉症スペクトラム障害です。スペクトラムとは連続体という意味で、自閉傾向の強さや、知的障害の有無には、大きな幅があります。そして、自閉症スペクトラム障害は、注意欠如多動性障害や学習障害と並び、代表的な発達障害のうちの一つです。

自閉症スペクトラム障害は次の2つによって診断されます。

1 社会的コミュニケーションおよび対人的相互反応の持続的な欠陥

2 行動・興味・活動の限定された反復的な様式

つまり、分かりやすく説明すると、コミュニケーションに障害があり、こだわりが強いということです。自閉症スペクトラム障害の診断基準に「記憶力」は含まれていません。しかし自閉症の人にはしばしば強い記憶力が見られます。

私はこの春、幼児教育の著者・講演家である立石美津子さんに長時間話を聞かせてもらいました。立石さんには18歳の息子さんがいます。仮に名前を勇太君としておきます。勇太君は知的障害を伴う自閉症の青年です。現在、特別支援学校の高等部3年生です。

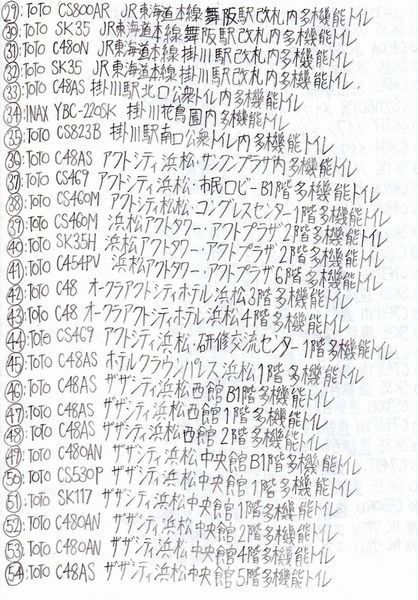

写真1

写真1写真のメモは浜松旅行の間に見たトイレの場所と便器の型番です。これを勇太君はすべて暗記しています。そして旅行から帰って、放課後等デイサービスの自由な時間に、自分が浜松で見て来たトイレをすべて書き出すのです。

勇太君がトイレに興味を持ったのは、小学校高学年の頃からですから、もう10年くらいになります。この世にトイレの便器が何種類あるのか私は知りませんが、勇太君は便器を見るだけで型番を判別します。浜松市で見て来た記憶は強固に残っていて、お母さまが「○○にあったトイレは?」と質問すると、たちまち便器の型番を正答します。

ちなみに、彼は1年以上も前のある日の給食の献立も思い出すことができます。

写真2

写真2記憶力だけでなく、音に対しても非常に繊細な才能があると言えます。

勇太君が初めて「知的障害を伴う自閉症」と診断されたのは、彼が2歳4カ月の時です。お母さまは、その病名を受け入れるまで1年以上かかり、そして障害を持った我が子を育てていこうと前向きに考えるまで何年もの時間がかかりました。

そんなうつうつとしていた時、お母さまはテレビで作家の大江健三郎の息子・光さんの姿を見ます。光さんは知的障害がありながらも音楽のセンスがあり、11歳でピアノを始め、13歳で作曲を始めます。日本アカデミー賞優秀音楽賞を受賞するなど、非凡な才能を発揮していました。

自閉症児には特異な才能を持つ子がいると知っていたお母さまは、光さんのピアノを弾く颯爽たる姿を見て、「これだ! 勇太もできるもしれない!」と舞い上がってしまいました。そこで、東京で一番レベルの高い音楽教室を探しました。それは一音会と言いました。早速入学手続きを取り、1時間半をかけて通うようになります。

一音会では絶対音感の習得に力を入れていました。そのために先生がピアノで和音(複数の音を同時に奏でたもの)を弾き、その和音に応じた旗を子どもの前に並べて置きます。和音の種類は全部で14種類。先生が和音を弾いて、子どもが正しい旗を上げるのです。

絶対音感の習得には最低でも1年、普通は2年を要するそうです。勇太君は、わずか2カ月でマスターしました。先生からは「これまで指導した生徒の中で一番早い」と驚かれたそうです。

お母さまは、「この才能を伸ばしてあげたい! 将来はテレビに出られるかも!」と有頂天になり、30万円もするアップライトピアノを買ったそうです。ピアノ置き場を確保するためにベッドも処分しました。ところが勇太君は

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください