2018年12月14日

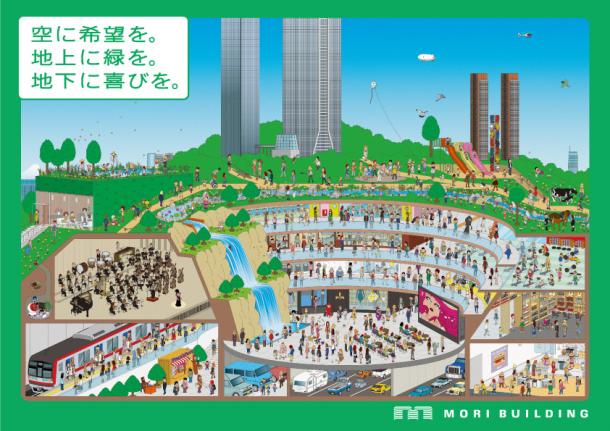

森ビルの「立体緑園都市」のイメージ図。2009年の同社創立50年に、新聞広告に載せた=森ビル提供

森ビルの「立体緑園都市」のイメージ図。2009年の同社創立50年に、新聞広告に載せた=森ビル提供GPSもなかった頃のこと。飯村昭彦氏が迷いながら歩いてゆくと件のトマソン煙突に遭遇する。確かに駐車場になっている更地の中にそれだけ立っている。周囲がバリケードで囲われていた。見ると煙突の側面に取っ手が残っていたのではしごのように登って上から撮影してみようとする。ところが、その時に持参していた24ミリレンズでは画角が足りず、煙突上部のコンクリートの表面を舐めて写すのが精一杯だった。そこで飯村氏は一度、撤退し、魚眼レンズを借りてきて再挑戦する。

同じようにてっぺんまで登って今度は煙突の上に座ってみた。風の弱い日を選んだつもりだったが、煙突はゆらゆらと揺れている。てっぺんのリング状の周囲に再開発予定地が広がる写真が撮れれば面白い。そんな写真を撮ろうとしている撮影者自身が写り込んでいればなお面白いと、色々目論んでいたが、てっぺんに腰掛けてフチにつかまっている手を離して煙突の上に立ち上がるのはさすがに勇気の限界を超えていた。「まず少し慣れようということで30分ぐらい周りをみていましたね。で、そろそろやるかということで意を決して、リュックから一脚を取り出して……」。

そして撮影されたのが前稿で紹介したカットである。この写真にはトマソン探しの首謀者だった赤瀬川も度肝を抜かれ、自著の表紙に採用している。

赤瀬川原平『超芸術トマソン』(ちくま文庫)

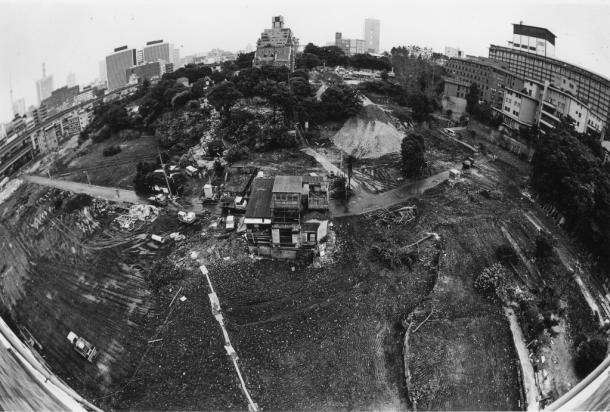

赤瀬川原平『超芸術トマソン』(ちくま文庫)アークヒルズの再開発予定地区内には土地所有者約150人、借地権者80人、借家権者220人がいた。都市再開発法は過去に施行事例がない。住民は戸惑い、強い反対運動も起きていた。

飯村氏が最初に足を踏み入れたのは、そうして困難を極めた再開発への合意形成がほぼ済んだ頃で、町並みは残っていたが無人に近い状態だった。町内会の人とも繋がって自由に撮影できるようになり、主がいなくなった家に入ると、壁に山口百恵と三浦友和の色褪せた結婚写真が貼ったままになっていたことがあった。二人は再開発で移転する前の霊南坂教会で式を挙げたのだ。元職人の住まいだったらしき家には道具が置いたままになっていた。

「ある瞬間をもってそこでの暮らしが終了したので生活の断面が残されている。礼服が残っていて、ポケットに入っていた名刺をみると進駐軍関係の仕事をしていたのがわかったりして、そういうのはもうたまらなかったですね」

飯村氏が言う。震災でも戦災でも失われなかった古い街並みの時間が突然止まり、生活がすぱっと切られて断層を見せている。飯村氏はそれを目撃し、できるだけ写真に収めようとしたが、権利処理が終わると建物はすべて壊されて更地になり、ビルを建てる工事が進んだ。長い時間かけて作られてきた町が消えるのはあっという間だった。

提供・飯村昭彦氏

提供・飯村昭彦氏

自分でもその地域を訪ね歩いた赤瀬川の書いた「ビルに沈む町」というエッセーが当時の様子をうまく表現している。

ダムに満ちてゆく水みたいにして、凹んだ町にビルが満ちてゆくのです。そのビルの重圧にのしかかられて、人家の屋根が身悶えしているようでした。古い町があちこちで新しくなっていきながら、町全体が身悶えしているのです。(赤瀬川原平『超芸術トマソン』ちくま文庫)

1986年に完成したアークヒルズで森稔が強く意識したのは緑の配置だった。再開発交渉にあたっていた時、「蝉を返せ」をスローガンにした反対運動が起きたことがあった。開発=自然破壊という社会通念に対して、森稔は都市に自然を作り出す開発方法もあることを示そうとした。そこで敷地の周りに150本の桜を植え、建物の屋上を含めて7つの庭園を敷地内に配置した。結果的にアークヒルズの緑被率は23%に及んでいる。

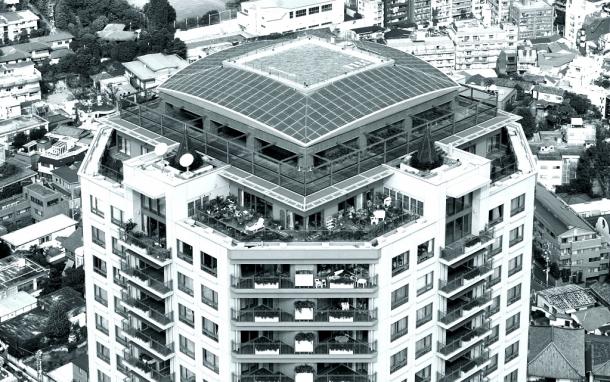

森ビルが開発した「元麻布ヒルズ」の「フォレストタワー」(地上29階、地下3階)。地上約103メートルのヘリポート部分は乾燥に強い多肉植物のセダム類で、周辺の傾斜面はネットに入れたスナゴケで覆っている。竹中工務店などが開発した屋上緑化システムだ=2002年、東京都港区元麻布

森ビルが開発した「元麻布ヒルズ」の「フォレストタワー」(地上29階、地下3階)。地上約103メートルのヘリポート部分は乾燥に強い多肉植物のセダム類で、周辺の傾斜面はネットに入れたスナゴケで覆っている。竹中工務店などが開発した屋上緑化システムだ=2002年、東京都港区元麻布アークヒルズが完成して8年目の夏、森稔は蝉の声を聴いたという(森稔『ヒルズ 挑戦する都市』朝日新書)。アークヒルズで生まれた蝉が鳴いている。森稔は感無量になった。それ以後、森ビルはヴァーティカル・ガーデンシティ(垂直の庭園都市)を開発のコンセプトに掲げるようになる。計画なしに作られ、「水平過密、垂直過疎」となっている町を再開発し、垂直に機能を積み上げるかたちで都市機能を効率的に再配置、新たに生み出されたスペースを緑地にする。93年に逝去した泰吉郎を継いで社長となった森稔が再開発事業法を再び利用して完成させた六本木ヒルズはまさにその実践であり、屋上に田植えもできる庭園を作って話題を集めた。森ビルだけでなく、高層ビルを建てる際に緑地を配置する手法は定石となる。六本木ヒルズの高層展望台から見下ろせる緑の群塊はこうして作られたものだ。

六本木ヒルズ森ビルの展望台から東京タワー側を見る=撮影・筆者

六本木ヒルズ森ビルの展望台から東京タワー側を見る=撮影・筆者そして「垂直の庭園都市」構想は2020年五輪に繋がってゆく。ここでは環状2号線という都心部の幹線道路に注目したい。その道は1946年に戦災復興院によって都市計画決定され、ドッジプランの財政縮小で道幅が当初案の100mより40mに狭められたものの大部分が完成したが、南端の新橋―虎ノ門間だけ半世紀以上も未通のまま残されていた。うかうかしている間に復興が進んでしまい、権利関係が交錯して行政も手を出しにくかったし、外堀通りが並行しておりそれほど交通上の需要が高くなかったためだった。

有明、豊洲方面(上)に延びる環状2号線。左下は虎ノ門ヒルズ=2016年

有明、豊洲方面(上)に延びる環状2号線。左下は虎ノ門ヒルズ=2016年そして計画実行に向けて勢いづけたのが2020年の東京五輪誘致の決定だった。臨海部の選手村や会場を都心とつなぐ交通動線が求められ、環状2号線にその役目が期待されたのだ。

そんな環状2号線の未開通区間建設に「垂直の庭園都市」構想が生かされる。2002年に東京都が市街地再開発事業として計画決定し、未開通部分は本線を地下トンネル方式に、地上部は「広幅員歩道によるふれあいとゆとりの空間軸」とする2階建てとして作られることになった。日比谷通りや湾岸方面へ通過する車両が虎ノ門側からトンネルに入る入口部分をまたぐように森ビルの虎ノ門ヒルズが作られた。森稔自身は12年に逝去したが、「垂直化」の手法はここにも採用されており、捻出された空間スペースに緑地が組み合わせられる。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください