IWC脱退について「おクジラさま」監督の見方

2019年01月22日

日本は昨年12月26日、国際捕鯨委員会(IWC)からの脱退を、窓口となる米国政府に通告した。今年6月30日に脱退の効力が生じ、日本は排他的経済水域(EEZ)内での商業捕鯨を再開するという。この日本の判断と、これまでの歩みをどのように見るか。アカデミー賞長編ドキュメンタリー映画賞を受賞した「ザ・コーヴ」でイルカ漁が取り上げられた和歌山県太地町を取材し、ドキュメンタリー映画「おクジラさま ふたつの正義の物語」を2016年に完成させた佐々木芽生監督に話を聞いた。(聞き手・荻原千明 朝日新聞社会部記者)

スロベニアでのIWC総会=2014年9月

スロベニアでのIWC総会=2014年9月日本がIWCを脱退するという報道を目にしたとき、「まさか」という驚きが最初にあった。日本は国際社会で足並みを乱したり、独自路線を歩んだりするということが、まずなかったから。だが、脱退自体は正しい選択だと思う。

今のIWCは、「『鯨資源の保存』と『捕鯨産業の秩序ある発展』を図る」、つまり「持続可能な資源管理をして、みんなで末永く捕鯨をしましょう」という設立(1948年)当時の目的から外れてしまっている。まったく正反対の目的を持つ、鯨を獲りたい捕鯨賛成派と、鯨を保護したい捕鯨反対派が対立する政治パフォーマンスの場でしかなく、何も合意できなくなっている。機能不全の国際機関でこれ以上議論や交渉を重ねても無意味だ。日本の脱退で、IWCの存在意義そのものを問うべきときが来たのではないかと思う。

日本が、これほど国際社会に非難されてまで、捕鯨にこだわるのはなぜか。大きな批判があるからこそ、説明責任を果たさなければならないのに、海外に向けての情報発信は乏しく、説明の仕方も不十分だった。捕鯨問題で日本がここまで追い詰められてしまった原因はここにあるのではないか。

ドキュメンタリー映画「おクジラさま ふたつの正義の物語」の制作へと背中を押したのは、アカデミー賞を受賞した「ザ・コーヴ」(2009)だった。この映画の中には、事実誤認や日本への偏見、誤解を招く部分も多い。だが、日本側からきちんとした反論や意見が海外に届かなかった。これは大きな衝撃だった。

IWCの総会も3回取材したが、特に10年のモロッコ、14年のスロベニアでは、日本政府が連日開く記者へのブリーフィング(概要説明)に、日本メディアしか入れないのを目の当たりにした。私自身、スロベニアで同国のクルーと取材し、会場に入ろうとすると、「違和感がある」との理由で追い出された。海外メディアからも「日本政府がインタビューに応じてくれない」と不満が出ていた。

水産庁の担当者らと話をすると、「こちらが誠意を持って説明しても、彼らに都合良く書き換えられてしまうから、話しても仕方ない」と諦めを口にした。でも、今までのアプローチで伝わらないのであれば、効果的なPR戦略を考えなければならない。

ロサンゼルスで取材したシーシェパード代表者デビッド・ヘインズ氏=2015年2月

ロサンゼルスで取材したシーシェパード代表者デビッド・ヘインズ氏=2015年2月1987年から米国で暮らしており、様々なテーマについて賛否両論、いろいろな意見が飛び交うのに、なぜか捕鯨問題だけは反対の意見や情報しか見当たらないほどだ。イルカとクジラには80種類以上いて、絶滅危惧種もいれば、十分な生息数がある種もいるというシンプルな事実でさえ、多くの人が知らず、「クジラもイルカも1種類しかおらず、人間のように高度な知能をもち、絶滅危惧種なのに日本はそれを虐殺している」というのが大多数の見方だ。

反捕鯨側の巧みなメディア戦略に対し、日本側からの情報発信の欠如がこうした状況を生み出してしまったといえるだろう。批判されるからこそ、積極的に発信を続けなければ、日本の立場をより悪くする見解が広まってしまう。

「捕鯨は日本の伝統」「クジラは日本の食文化」といった説明が、政治家のコメントやマスコミの報道でよく聞かれる。

和歌山県太地町の看板

和歌山県太地町の看板だが、日本と西洋では「伝統」に関するとらえ方が全く違うので、説得力を持たない。

日本には、長く続いてきた伝統は無条件で次世代に残していく、という考え方があったり、ご先祖様が続けてきた慣習を自分たちの代で絶やすまいという責任感があったりする。一方で西洋では、伝統というのは常にチェックし、今の時代に合うのかどうかを確認しながら前に進む。合わないとなれば、古い慣習や文化はどんどん廃止していく。

どちらがいいか悪いか、ということではなく、国際社会で共通の問題を話し合うときに、日本人の「伝統」の価値観を持ち出されても、世界の人たちには理解できない。

私は一歩進んで、「多様性」という観点で説明すべきだと思う。

日本が目指している「商業捕鯨」は、スケールとしては小さく、「日本には今でも捕鯨を行っている地域が限定的ではあるが存在する」という言い方をした方が正確だ。「彼らの生活と風習を守るために、商業捕鯨を再開するのだ」と。

一方で、捕鯨に反対する人たちの「クジラは偉大な動物だ」という声を、「そんな馬鹿な。感情的な議論だ」といって無視してはいけない。この世界を動かしている大きな力は、「科学的根拠」よりも人間の感情だ。クジラを保護しようという運動が成功したのも、活動家が映像や画像、たくみな言葉を使って、上手く人間の感情を揺さぶることに成功したからだ。

米国大統領選でドナルド・トランプ氏が当選したように、メディアやSNSを通じて感情をうまく動かせる人が世界を動かしている。

なぜ彼らは反対するのか。日本が「科学的根拠をこれだけ積み重ねているのに理解されない」というのなら、なぜ通用しないのかを検証する必要がある。

ロサンゼルスの反イルカ漁デモ=2015年2月

ロサンゼルスの反イルカ漁デモ=2015年2月捕鯨論争を考える上で出発点にすべきなのは、人間と生き物との関係性についての考え方は、地域や宗教によって大きく違っているということだ。

キリスト教的な自然観では、ヒエラルキーで順位を考える。神が一番上でその次が人間、動物などは人間の下に位置していると見る。だから欧米人の多くは、イルカやクジラなど、人間に近い知能を持ち、人間に近いと思われる動物を自然界のヒエラルキーの上位に置いて優先的に守りたいと思う。

シロナガスクジラは、地球上で存在した生き物の中で一番大きなものだ。環境保護団体の働きがあったにせよ、それほど大きいというところに、彼らが優先順位を付けて守りたいと心を動かされたのだろう、とまずは日本側も理解することが必要だ。

一方、日本には別の、仏教や神道の自然観に基づいた人間と生き物の関係性がある。日本人の多くは、八百万の神が自然界のあらゆる命に宿ると信じている。フラットに全ての生き物は人間も含めて平等であり、イルカやクジラを特別扱いすることに違和感がある。

太地町で行われているイルカの追込み漁は、国際社会の批判の的となっている

太地町で行われているイルカの追込み漁は、国際社会の批判の的となっている捕鯨の歴史がある地域では、クジラを捕る、ということに対して、歌や踊りがあったり、慰霊祭をしたり、墓を作ったりしている。クジラを捕って殺し、利用しながらも、大切な生き物として奉る。こういう考え方は、キリスト教徒には信じがたい。

IWCが米国やグリーンランドのイヌイットなどに認めている「先住民生存捕鯨」と同じように、日本の捕鯨は、経済活動や食文化を超えて、誇りであり、アイデンティティーとして、その地域を一つにつなぎ止めておくものだ。こうした日本人の自然観や地域性を細かく説明することが、大切ではないか。

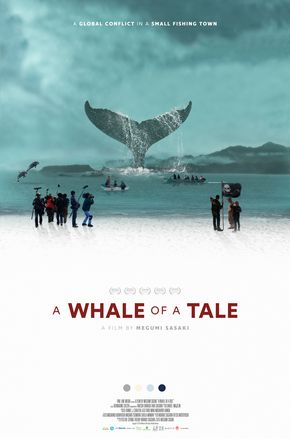

米国で公開された映画「おクジラさま ふたつの正義の物語」のポスター

米国で公開された映画「おクジラさま ふたつの正義の物語」のポスター私は映画で人の考え方を変えようとは思わないし、人の考えはそう簡単には変わらないと思う。ただ、今までまったくと言っていいほど日本側の情報がなかったからこそ、「こういう考え方がある」「この面が見過ごされている」という新しい材料を見せれば、みな喜んでくれる。

米国の人たちは、自分で考えるという訓練がされており、新しい視点や考えを歓迎する。

映画を観た人たちは、「イルカやクジラを捕ってほしくないという気持ちは変わらないけれど、自分たちも牛や豚などをたくさん殺して食べている。日本の小さな村に行って自分たちの価値観を押し付け、彼らがクジラを殺すことを『野蛮だ』と言うのは間違っている」という意見が沢山聞かれた。

違いを認める、というところから始めて、違う価値観を持つ者同士が共存することが大切であり、それが多様性を認めることだと粘り強く説明し、対話を続けていけば、時間はかかるが理解が深まると信じている。日本も海外も、大声で極論を唱えるのは一握りの人であり、大多数はグレーゾーンで良識とバランス感覚を持つ人々であることを忘れてはならない。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください