支援団体が緊急ホットライン実施へ

2019年02月25日

東京電力福島第一原発の事故が発生してから、まもなく8年になる。

今年2月、東京電力は福島第一原発2号機で装置を使い、溶け落ちた核燃料(デブリ)に初めて接触できたと発表した。高い放射線量によって人間が近づくことができないデブリの取り出し方法はまだ確立されておらず、事故から8年経っても収束にはほど遠い状況である。

現在も避難生活を余儀なくさせられている人は、4万人を超えているが、政府と福島県は住民の帰還政策を進めている。避難指示区域は指示解除により順次、縮小しており、2017年3月末には区域外避難者(いわゆる自主避難者)への住宅無償供与が打ち切られた。

住宅無償供与が打ち切られた区域外避難者は約12,000世帯にのぼる。新潟県の福島原発事故検証委員会生活分科会が民間借り上げ住宅に入居していた世帯の打ち切り後の住宅移転の動向を各都道府県に照会調査したところ、8割は福島県外で住み続けることを選択した。だが、今年3月末には国家公務員住宅に住む区域外避難者約130世帯が福島県と結んだ契約の期限切れにより退去を迫られ、激変緩和措置として民間賃貸住宅で避難を続ける2046世帯(一定収入以下の世帯)に対して支給されてきた月2万円の家賃補助も終了することになっている。

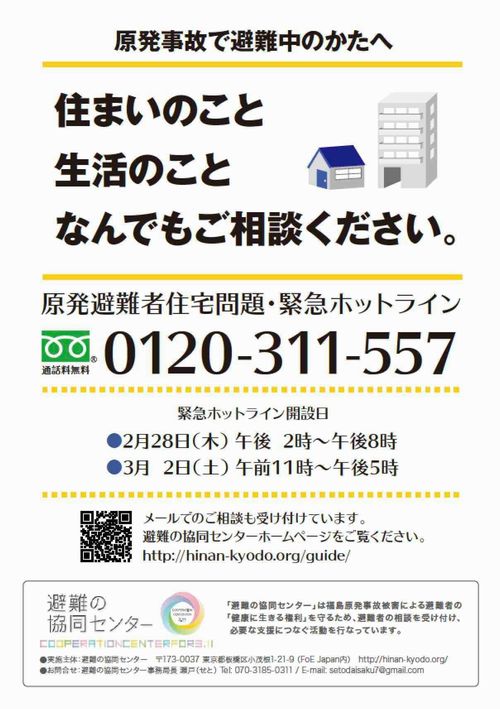

原発避難者住宅問題・緊急ホットラインの案内

原発避難者住宅問題・緊急ホットラインの案内2017年3月末の住宅無償提供打ち切りの際には、追い詰められた避難者の中から自殺者やホームレス化する人も出てしまった。

そうした事態を繰り返さないために、避難者への支援を続ける「避難の協同センター」事務局長の瀬戸大作さんと、自身も原発事故避難者で同センターの世話人を務める熊本美彌子さんに現状と課題をうかがった。

「避難の協同センター」が設立されたのは2016年7月である。当時は翌年3月末の住宅無償提供打ち切りを控え、福島県や東京都の職員が避難者の戸別訪問を実施していた。

反原発運動などを通し、原発事故避難者とつながりを持っていた瀬戸さんのもとに、ある避難者からSOSの電話が入ったのは2016年の5月のことだった。

「もともとつながりのあった都内の母子世帯の避難者から、『このまま、子どもを連れて死のうと思っている』という電話が入りました。避難者として、いじめを受け、地域とのつながりも断っている人でした。緊急に対応した結果、母親は入院し、子どもは施設に入ることになりました。数日後、やむにやまれぬ思いから、専用の携帯を買い、その番号を掲載したチラシを作って、都営団地をまわり、何かあったら相談をくださいとチラシを配布し始めたのが、最初のきっかけです」

瀬戸さんはセンターを作る際、避難当事者と支援者が一緒になって活動をする団体を立ち上げたいと考えたという。それで声をかけたのが熊本さんだった。

熊本さんは、もともと東京で働いていたが、退職後は田舎暮らしをしようと思い、福島県田村市に移住。夫婦で原野を鍬で開墾して200坪の畑にし、茄子やキュウリ、ブルーベリーなどを無農薬有機栽培で育ててきた。しかし、原発事故により有機栽培ができなくなり、東京へ避難。自宅は原発から30.5kmの距離で半年間は緊急時避難準備区域だったが、その後、解除されたため、区域外避難者という扱いになってしまった。

2018年7月11日には参議院特別復興委員会で参考人として招致され、除染後も田村市の自宅の土の放射性セシウムを測定したところ、放射線管理区域の基準の2倍の数値が出たこと、放射性物質が同心円状に拡散したわけではないのに20km、30kmという距離で線を引くことは不合理であることを訴えている。

2016年当時の状況について、熊本さんは「当時は、私たち避難者にとっては、非常に不安な状態にありました。福島県の職員が来ると、早く出ろと言われるので、みんな構えるわけですよ。精神的に不安を抱えている方がたくさんいました」と振り返っている。

瀬戸大作さんと熊本美彌子さん

瀬戸大作さんと熊本美彌子さん「避難の協同センター」は住宅支援を継続させるため、政府や東京都と交渉を繰り返した。東京都が都営住宅の優先枠を300戸用意すると約束したのは、2016年夏以降だった。しかし、都営住宅の入居には細かい要件があり、なるべく多くの避難者が入居できるように困難な折衝が必要だったという。

熊本さんは、避難者への住宅支援の根拠となっている災害救助法自体に問題があると指摘している。

「災害救助法は広域避難を想定していません。そのため、住宅支援は被災県が全部決めるということになっています。今回の場合、47都道府県全部に避難者がいるという状態でした。政府は、避難者への住宅支援については福島県知事が決めるという通知を出しました。避難先の自治体は自分たちの住宅を提供する場合でも、決めるのは福島県だと。だから、東京都がいくら提供していても、福島県がやめるとなったら終了するということになります。でも実際に追い出しをするのは避難先の自治体なので、各自治体は困惑したと思いますね」

2012年6月に施行された子ども・被災者支援法では、支援対象地域での居住、他地域への移動・帰還を被災者が自らの意思で行えるよう、いずれの選択をしても適切に支援をすると定めている。だが、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください