平成は何を忘れてきたのだろう

2019年03月04日

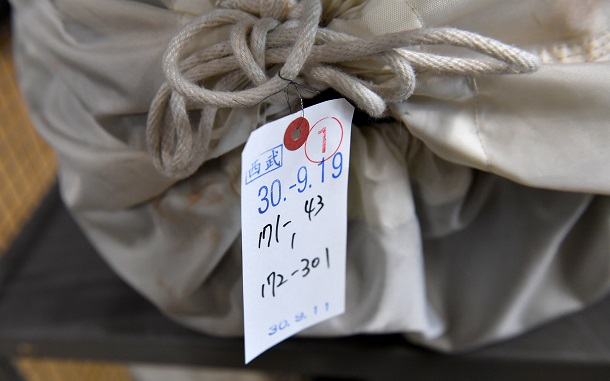

東京・飯田橋の警視庁総務部会計課遺失物センター=撮影・伊ケ崎忍

東京・飯田橋の警視庁総務部会計課遺失物センター=撮影・伊ケ崎忍開高健が『ずばり東京』で遺失物をテーマにして書いた1963年との大きな違いとして証明書類の落とし物が増加したことについては前回触れた。その多くが個人情報に関わる落としもの、忘れものだ。警視庁遺失物センターの大久保昭二所長によると「情報物件と判断したら別に保管して3ヶ月経ったら廃棄します。拾得者には渡しません」。

これは2007年施行の遺失物法改正で「携帯電話や運転免許証など個人情報が入った物については、落とし主が見つからない場合であっても、拾い主はその落とし物をもらう権利がなくなる」ことになったからだ。センターのフロアの一角に大型のシュレッダーが置かれていたが、断裁処分にしなければ廃棄もできないものが増えている。

そこで増えたのは廃棄の手間だけではない。「持ちものに個人情報をあえて書かない世間一般の傾向がありますよね。名前や住所を書いてつきまとわれたりしたら怖いと思うわけです。しかし遺失物を扱う側としては、何か手がかりがあれば持ち主が分かるのにと口惜しい思いをすることが多々あります」。

個人情報保護意識の高まりは遺失物の持ち主探しも変化させた。

「財布に落とし主の情報がなくても、中にキャッシュカードが入っていることがありますよね。その場合、カード番号を銀行に照会すれば、昔は誰のカードか教えてくれました。でも今は教えてくれない。自分たちから利用者に伝えると言うんです」

個人情報は警察関係にも迂闊には教えない。それは見事な遵法精神であり、非難される筋合いではもちろんない。しかし遺失物をひとつでも落とし主に返還したいと願う側としては、なかなか本人からの連絡が戻らないと「本当に銀行は連絡してくれたのだろうか」「一度、連絡を試みて留守だったのでそのままになってしまったとか、行き違いがあったのではないか」といろいろ疑心暗鬼となりがちだ。

撮影・伊ケ崎忍

撮影・伊ケ崎忍そして個人情報を巡って遺失物の世界はもっと変わっていくだろう。

たとえば現金の拾得額は開高の時に「2億8千万エン」と記載されていた。それが今や約37億円だ(2017年)。株のバブルは破綻したが、まだ世間的には好景気の気分が持続していた1990年が拾得金額で史上最高となり、以後は景気の縮小とともに額が減少していたが、2016年に36億円となって四半世紀ぶりに記録を更新、翌年にもそれを更新した。

一方、37億円の拾得額に対して、遺失届が出された現金総額は83億円だ。遺失届が出されていない現金が拾われている可能性もあるが、そこは無視した単純計算で差額は46億円。これは未だに発見されずにどこかで眠っているか、発見者にネコババされてしまった金額ということになる。

ネコババされずに拾得された37億円に関してはうち27億円が遺失者に返還されている。これも単純計算だが返還率は73%。同じ計算法で56%だった開高の時代を大きく上回っており、データベース管理の精密化などの恩恵もあるのだろうが、開高が「東京は性悪説より性善説を信じて良い街であり、正直な人の数は想像以上に多い」と書いた言葉は裏切られていないどころか、更に性善説の街へと邁進したことになる。

しかし、このフォーメーションはがらりと変わる可能性がある。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください