メコンの嘆き/大石芳野写真展「戦禍の記憶」が開幕

2019年03月21日

レー・ティー・ハイ(80)は解放軍兵士の夫と3人の息子、2人の孫を戦闘で失った(ベトナム・ベンチェ省、1982年)©Yoshino Oishi

レー・ティー・ハイ(80)は解放軍兵士の夫と3人の息子、2人の孫を戦闘で失った(ベトナム・ベンチェ省、1982年)©Yoshino Oishi

「声なき人びとの、終わりなき戦争」を撮った大石芳野写真展「戦禍の記憶」が、東京・恵比寿の東京都写真美術館で3月23日からはじまる(5月12日まで)。大石は40年間にわたって世界各地の戦争の傷痕にレンズを向けてきた。160点を超える作品を展示する大規模な展覧会だ。

「メコンの嘆き」(上)、「民族・宗派・宗教の対立」(中)、「アジア・太平洋戦争の残像」(下)を柱に、3回に分けて紹介する。

20世紀は2度にわたって世界大戦が勃発、「戦争の世紀」といわれた。21世紀を迎えてもなお、世界のどこかで戦争がつづいている。「メコンの嘆き」は、ベトナム戦争で米軍が使用した化学兵器「枯葉剤」の後遺症、カンボジアのポル・ポト政権によるジェノサイド、ラオスにおける不発弾被害の実情に光をあてた。

憂いを帯びた1人の女性と3人の男性が農地に立つ、1枚の写真に息をのんだ。1995年にベトナム・タイニン省で撮影された親子3代の肖像写真だ。

農婦ノン(28)の父親ルック(68)はベトナム戦争(1960-75)の際、南政府軍に徴兵されて左脚を失った。ブリキ製の粗末な義足が痛々しい。夫バン・エバン(35)は枯葉剤の影響のせいか、身体が歪曲しノンの肩よりも背が低い。息子トゥイ(8)の背骨も父のように歪む。生まれながら障害をもっており、父の病が遺伝子レベルで引き継がれたと考えられる。

農婦ノン(28)の父ルック(68)は南政府軍に徴兵され左脚を失った。夫バン・エバン(35)は枯葉剤の影響を受け、息子トゥイ(8)の背骨は歪む(ベトナム・タイニン省、1995年)©Yoshino Oishi

農婦ノン(28)の父ルック(68)は南政府軍に徴兵され左脚を失った。夫バン・エバン(35)は枯葉剤の影響を受け、息子トゥイ(8)の背骨は歪む(ベトナム・タイニン省、1995年)©Yoshino Oishi

「この写真はベトナム戦争を象徴する1枚です。父は元傷病兵、夫と息子は高濃度なダイオキシンを含んだ枯葉剤のため障害者になり、ただ一人健康な娘が働いて家族を養う。ベトナム戦争が何だったのかと問われれば、この写真を指さして『これです』といいたい」と大石は語る。

幼児ほどの背丈と知能しかないトゥー(14)の父は南政府軍に徴兵され、森の戦闘で枯葉剤を浴びた(ベトナム・ソンべー省、1987年)©Yoshino Oishi

幼児ほどの背丈と知能しかないトゥー(14)の父は南政府軍に徴兵され、森の戦闘で枯葉剤を浴びた(ベトナム・ソンべー省、1987年)©Yoshino Oishi

国境北側にも撒かれた枯葉剤で樹や作物を失い、地下壕で長くて激しい戦いを生き抜いたジェム(60)(ベトナム・ヒエルーン村、1982年)©Yoshino Oishi

国境北側にも撒かれた枯葉剤で樹や作物を失い、地下壕で長くて激しい戦いを生き抜いたジェム(60)(ベトナム・ヒエルーン村、1982年)©Yoshino Oishi

米軍が大量に散布した枯葉剤は、北ベトナム兵が潜むとされるジャングルを枯れ野にし、兵士や村人も猛毒を浴びることになった。大石はベトナム戦争による被害が生々しく残る1980年代初頭から現場を取材し、障害をもつ子どもらを撮影、日本の雑誌などで発表した。しかし、「ベトナムの宣伝に乗って捏造写真を撮っている。米軍が散布したものが原因ではない」と写真を頭から否定された。「東南アジアには昔からシャム双生児が多い」という学者まで現れた。

「東南アジアでは人びとのいのちがいかに軽んじられているかと、半ば怒りを交えながら考えさせられました。人間のいのちよりもイデオロギーや国際政治の関係こそが大事だと主張する渦に巻き込まれまいと、ひたすら踏ん張ることにエネルギーを削がれました」と当時を振り返る。

タバコ、アメ、水などを売る子どもたち(ベトナム・フエ郊外の国道沿い、1982年)©Yoshino Oishi

タバコ、アメ、水などを売る子どもたち(ベトナム・フエ郊外の国道沿い、1982年)©Yoshino Oishi

1970年代にはいると戦争はカンボジアに飛び火、75年にベトナム戦争が終結するとカンボジアでは中国の後ろ盾でポル・ポト政権が誕生する。鎖国状態となった国内では大量虐殺がおこなわれ、170万人が犠牲になったとされる。だが、こうした惨劇が漏れ伝わるようになったのは、70年代末期にカンボジア難民が大量にタイ国境に押し寄せてからだ。

1980年、大石はカンボジアのカンダール州で虐殺現場から掘り起こされた大量の頭蓋骨を撮影した。「目隠しして後ろ手に縛り、後頭部を棒で殴って殺し、穴に落として埋めた」との証言も得た。しかし、ここでも「捏造写真家」の汚名を着せられた。

中国との関係を気にする日本のある層からは、「カンボジアで虐殺はなかった。捏造だ」と強く批判され、「白骨化した遺体はベトナム戦争で戦死したもので、穴の周りに並べた」とか「遺骨はプラスティックだ」という、こころない発言をする識者もいた。

虐殺現場は仏寺境内や学校裏庭、ゴム林、田んぼ、雑木林、草原など全土にあった。目撃した人も少なくない。ひとつの穴から約200体、合わせて3000体近くの犠牲者が掘り起こされていた(カンボジア・カンダール州、1980年)©Yoshino Oishi

虐殺現場は仏寺境内や学校裏庭、ゴム林、田んぼ、雑木林、草原など全土にあった。目撃した人も少なくない。ひとつの穴から約200体、合わせて3000体近くの犠牲者が掘り起こされていた(カンボジア・カンダール州、1980年)©Yoshino Oishi

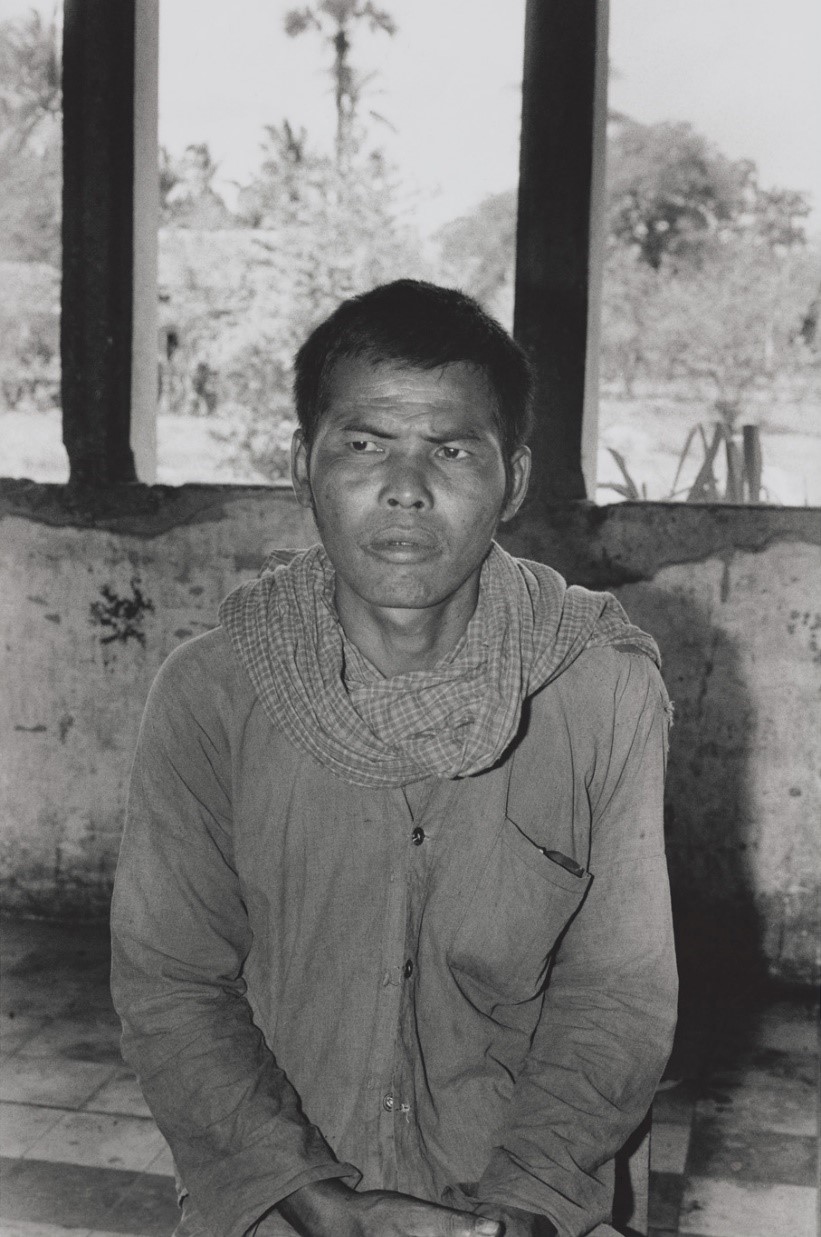

再教育センターの旧ポル・ポト政権幹部。1979年に1000人以上いた“生徒”も、1981年5月には300人に減った。タケオ州では住民の30%が旧ポル・ポト政権の幹部や要員という(カンボジア・タケオ州、1981年)©Yoshino Oishi

再教育センターの旧ポル・ポト政権幹部。1979年に1000人以上いた“生徒”も、1981年5月には300人に減った。タケオ州では住民の30%が旧ポル・ポト政権の幹部や要員という(カンボジア・タケオ州、1981年)©Yoshino Oishiそれでも大石は、ポル・ポトの圧政から解放された1980年代初頭のカンボジアを精力的に取材し続けた。成人は年齢よりも大幅に老け、子どもは同世代の子よりも身体が小さかった。闇をみつめるような暗い眼差しの少女。カンボジア全土でこうした子どもたちを目撃した。

「これまでの写真家人生でもっとも辛かったのはカンボジアとベトナムでの取材を重ねていた15年間くらいです」

やがて日本の自衛隊が国連平和維持活動(PKO)の一環としでカンボジアに派遣されることになり、1990年代ころから「大虐殺は捏造」という事実を曲げる発言も消えていった。

全土のどこでも、闇を見つめているような表情がそここにある(カンボジア・プルサット州、1980年)©Yoshino Oishi

全土のどこでも、闇を見つめているような表情がそここにある(カンボジア・プルサット州、1980年)©Yoshino Oishi ようやく解放されたものの、成人は年齢よりも老け、子どもは成長が遅くて身体つきが小さい(カンボジア・バッタンバン州、1980年)©Yoshino Oishi

ようやく解放されたものの、成人は年齢よりも老け、子どもは成長が遅くて身体つきが小さい(カンボジア・バッタンバン州、1980年)©Yoshino Oishi

「毎年5月から9月にかけては雨期のため雨が多い。土砂降りのなかを走る子ども(プノンペン、1980年)©Yoshino Oishi

「毎年5月から9月にかけては雨期のため雨が多い。土砂降りのなかを走る子ども(プノンペン、1980年)©Yoshino Oishi2000年代半ばからは取材の幅をラオスにも広げた。

ベトナム戦争中、米軍は北ベトナム軍への補給路を断つため、約200万トンものクラスター爆弾をはじめとする多くの爆弾をラオスに投下したとされる。クラスター爆弾は大型の弾体のなかに複数の子弾を搭載した爆弾で、空中で子爆弾が飛び散り、広範囲に被害を与える残虐な兵器だ。不発弾となった約8000万個の子爆弾が地雷化し、ラオスの農地や森林に残る。この地中の魔物をすべて除去するには200年以上かかるともいわれている。

「農民が畑に鍬を入れたり、鎌で草を刈ったりすると、不発弾が爆発、多くの犠牲者がでています」。戦争が終わって30年という歳月がたっても、ラオスの人びとの苦しみは終わらない。戦禍が果てしなくつづくことを、ここでも実感した。

集落前の田畑で不発弾処理。UXO Lao(ラオス不発物処理機関)が全土で作業を開始した1994年以降の死傷者は減少している(ラオス・シェンクワン県、2005年)©Yoshino Oishi

集落前の田畑で不発弾処理。UXO Lao(ラオス不発物処理機関)が全土で作業を開始した1994年以降の死傷者は減少している(ラオス・シェンクワン県、2005年)©Yoshino Oishi

ウータイ族の集落で1年前にMk82型爆弾が見つかったが、爆発装置の安全弁が外せず放置されたまま(ラオス・サワンナケート県、2005年)©Yoshino Oishi

ウータイ族の集落で1年前にMk82型爆弾が見つかったが、爆発装置の安全弁が外せず放置されたまま(ラオス・サワンナケート県、2005年)©Yoshino Oishi

ラオスで不発弾処理の様子を歩きながら取材していたときのことだ。大石は何の理由もなく、ふと立ち止まった。目を足元に落とすと、つま先のわずか2センチ先にクラスター爆弾の子爆弾が埋まっていた。爆弾を覆うように枯れ葉が積もっていたので、注意深く見なければそれとは分からない。あのときはさすがに、「神がわたしの足を止めてくれた」と感謝した。

ヌット(15)は通学途中に焚き火で温まっていた時、不発弾が爆発した。「気がついたら倒れて、体中が痛く、左手と左膝に後遺症が残る。字を書くのが不自由だが、将来は看護婦になりたい」(ラオス・ホアパン県、2008年)©Yoshino Oishi

ヌット(15)は通学途中に焚き火で温まっていた時、不発弾が爆発した。「気がついたら倒れて、体中が痛く、左手と左膝に後遺症が残る。字を書くのが不自由だが、将来は看護婦になりたい」(ラオス・ホアパン県、2008年)©Yoshino Oishi

1981年に戦禍をテーマにした最初の写真集『無告の民―カンボジアの証言―』を出版し、その後インドシナ取材の20年にわたる成果を『ベトナム 凜と』に結実させた。この写真集で2001年、ドキュメンタリー作品を扱う写真家にとって最高の栄誉とされる土門拳賞を女性写真家として初めて受賞することとなった。(続く)

大石芳野(おおいし・よしの)

写真家。東京生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業後、戦禍や内乱など困難な状況にありながらも逞しく誇りをもって生きる人びとをカメラとペンで追いつづける。

大石芳野 ラオスとタイの国境で

◆関連イベント

大石芳野講演会(聞き手・徳山喜雄) 3月23日(土)14時~15時30分(開場13時30分)

対談・大石芳野×池内了(天文学者) 4月20日(土)14時~15時30分(開場13時30分)

いずれも東京都写真美術館1階ホールで。参加無料(ただし、大石写真展の観覧券が必要です)、定員190人

次回「大石芳野が撮る、声なき人々の終わりなき戦争・中」は27日に「公開」予定です。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください