団体の枠を超えた「東京アンブレラ基金」設立へ

2019年03月29日

「住む場所がなく、現在所持金も百円程で食事も三日程食べておらず、現在どうしていいか困り果ててメールさせて頂きました。区役所が開く月曜日までとても持ちそうになく、御相談させて頂きたいのですが、どうすれば良いでしょうか?」(30代男性)

「現在、無職で生活費、住む場所がありません。ですが、来週の月曜日から派遣で仕事をする事が決まりました。どうすれば宜しいかと思いご相談いたしました。」(40代男性)

これらは、私が代表理事を務める一般社団法人つくろい東京ファンドに届いた相談メールの一部である。つくろい東京ファンドでは、東京都内で住まいを失った生活困窮者のための個室シェルターを運営しており、上記のメールを送ってくださった人たちも、その後、シェルターの入居につなげることができた。

だが、緊急の宿泊支援を必要としていても、シェルターが満室のため、お断りせざるをえないケースもある。その場合、他の支援団体の情報を伝えているが、年中無休で対応できる団体はないため、支援につながるまでの間、路上生活をせざるを得ない人も出てきている。

「待ったなし」で緊急の宿泊支援を必要としている人がいても、その日のうちに「屋根のある場所」を用意できない、という状況は他のホームレス支援団体でもよく見られる。

東京・池袋を中心に路上生活者への支援活動を展開しているNPO法人TENOHASIでも、シェルターが満室のため、宿泊の支援が必要な人も路上で待機してもらうケースが少なくないという。

だが、疾患や障害などの事情があり、すぐに屋根のある場所に移る必要がある人については路上で待機してもらうわけにはいかない。そのため、公的な支援につながるまでの間、ネットカフェ等に泊まる費用と当面の生活費を団体で支給しているが、特に年末年始やゴールデンウィークなど長期の休みの時は、こうした緊急支援にかかる費用が団体の財政を圧迫することもあるそうだ。

路上生活者以外の人たちを支援している現場ではどうだろうか。

「国内の貧困問題を可視化した」と言われた「年越し派遣村」から10年の歳月が経ったが、この10年間は、日本社会の中でさまざまな人たちの貧困が「発見」され、「可視化」されるプロセスであった。

それまで貧困問題と言えば、中高年の路上生活者や若年の「ネットカフェ難民」など、単身男性の貧困が世間の注目を浴びていたが、この間、「子どもの貧困」、「母子家庭の貧困」、「貧困女子」、「下流老人」、「LGBTの貧困」等、これまであまり語られてこなかったさまざまな属性の人たちの貧困が語られるようになっていった。

その背景には、それぞれの分野で困難を抱えた人を地道に支えてきた民間団体の活動がある。

子ども、若者、女性、LGBT、外国人など、さまざまなカテゴリーで対人援助に取り組んでいる民間団体の数は、この間増え続けており、それぞれの支援において専門性を磨いてきている。また、以前から活動を続けてきた団体も、専門家と協力して貧困に着目した支援を行うようになってきている。

この連載でも、そうした団体の活動をいくつか取り上げてきたが、それぞれの団体の支援現場の話を聞いてみると、「ホームレス支援」と銘打っていなくても実質的にホームレス状態にある人を支援しているケースが多いことに私は気づいた。

例えば、女子高生を中心に十代の若者たちを支援している一般社団法人Colaboでは、虐待などの問題があるために家庭に居場所がなく、夜の街をさまよっている若者を一時保護するためのシェルターを開設している。

昨年秋からは新宿や渋谷の繁華街にマイクロバスを停車させ、そこで食事提供や相談をおこなう「バスカフェ」の活動を始めており、「バスカフェ」での相談を通して、緊急の宿泊支援につなぐケースも出てきている。

深夜の相談でシェルターへの移動が困難な場合は、近隣のホテルの部屋を確保して泊まってもらっているが、近年、都内のホテルの宿泊費が高騰しているため、その費用が負担になっているという。

日本国内に逃れてきた難民を支援している認定NPO法人難民支援協会では、近年、難民申請中の外国人が十分な公的支援を受けられず、路上生活となってしまうケースが増えているため、他団体と連携して緊急の宿泊場所を提供したり、ホステル等での宿泊費用を支給したりするといった緊急支援を実施している。

しかし、すべての人の宿泊先をすぐに確保できるわけではなく、資金的な問題もあるため、宿泊費用の支給については女性や未成年、病気を抱えている人など、特に脆弱性が高い人に限定せざるをえない状況だという。

LGBTの生活困窮者を支援する「LGBTのハウジングファーストを考える会・東京」では、都内のアパートの部屋1室を確保して「LGBT支援ハウス」を開設。今年1月より、住まいを失ったLGBTの生活困窮者の受け入れを始めたばかりだが、シェルターが満室時も緊急支援を求める問い合わせが各方面から相次ぎ、対応に苦慮している。

これらの団体において、緊急時のネットカフェ代、ホテル代等の支援は各団体の会計からの持ち出しになっており、それが財政への負担になっていた。

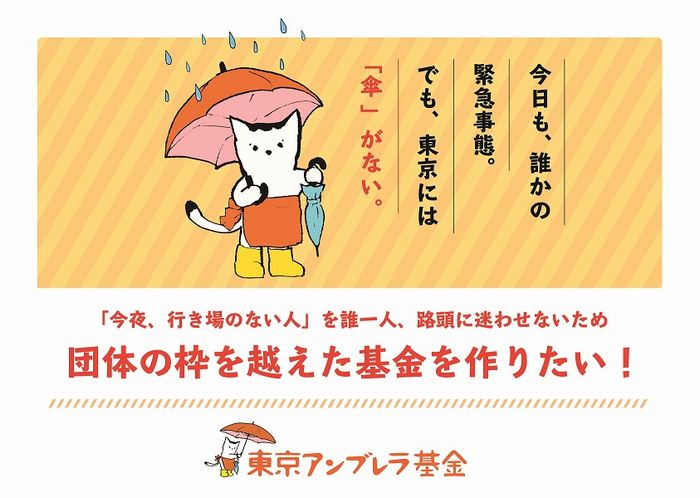

そこで、つくろい東京ファンドでは、このたび「東京アンブレラ基金」という新たな基金を作り、各団体が実施する緊急宿泊支援に助成する仕組みを作ることにした。「アンブレラ」には「今夜、雨露をしのぐ場」という意味を込めている。

助成の金額は1人1泊あたり3000円。連続4泊分まで支援する仕組みだ。安全上の都合により支援者が同じ場所に宿泊する際は支援者1人分3000円も追加支給する。

この程度の金額では、各団体が実施する緊急宿泊支援の全額をまかなうことは難しいが、少しでも金銭的な負担を軽減できればと考えている。

現在、以下の7団体が協働団体として「東京アンブレラ基金」への参加を表明してくれている。

・NPO法人TENOHASI(路上生活者支援)

・一般社団法人Colabo(若者支援)

・認定NPO法人難民支援協会(難民支援)

・LGBTのハウジングファーストを考える会・東京(LGBTの生活困窮者支援)

・NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク(子ども支援)

・避難の協同センター(原発避難者支援)

・NPO法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス(人身取引被害者支援)

「東京アンブレラ基金」協働団体のみなさん(写真撮影:迫川尚子)

「東京アンブレラ基金」協働団体のみなさん(写真撮影:迫川尚子)つくろい東京ファンドは、これら7団体と協働してクラウドファンディングを行い、「基金」の資金を調達する。

当面の目標金額は200万円。これは延べ600泊分の支援を可能にする金額である。

また、「基金」の運用が始まれば、研究者の協力のもと、各団体による支援実績をデータにまとめ、東京における住居喪失者の全体像を明らかにしていきたいと考えている。

私が「東京アンブレラ基金」の活動を通して変えていきたいのは、東京という街のありようだ。

「生産性がない」、「自己責任」、「国に帰れ」…近年、特定の人々を切り捨てたり、排除したりする言葉やふるまいが東京でも大手をふるうようになってきている。

また、東京オリンピック・パラリンピックを来年に控え、路上生活者を都市空間から排除していこう動きも加速してきている。

だが本来、都市の魅力とはさまざまな人が混じりあい、交流することから生まれるのではないだろうか。

私は分断と排除の街より、誰もが人として尊重され、包摂される街に暮らしていたいと思う。

「東京アンブレラ基金」の合言葉は、「誰も路頭に迷わせない東京へ」。

私たちがめざすのは、雨露に濡れて途方に暮れている人がいれば、そっと誰かが傘を差し出すような街だ。

さまざまな分野で活動を続ける8団体が団体の枠を超えて連携することで、世代や国籍、SOGI(性的指向・性自認)といったあらゆる分断を超えて、誰一人、置き去りにしない東京を作っていきたい。

3月28日から「東京アンブレラ基金」設立のためのクラウドファンディングを開始した。ぜひ多くの方々の応援をお願いしたい。

「今夜、行き場のない人」を路頭に迷わせないため、団体の枠を越えた基金を作りたい!

https://camp-fire.jp/projects/view/127236

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください