木村伊兵衛写真賞を受賞した写真家の「ハワイへ渡った福島太鼓」への思い

2019年05月04日

木村伊兵衛写真賞を受賞し、福島県からお祝いに駆けつけた友人たちと一緒

に記念撮影する写真家の岩根愛さん(前列中央)=2019年4月24日、東京・一ツ橋、写真家・石田昌隆さん撮影

木村伊兵衛写真賞を受賞し、福島県からお祝いに駆けつけた友人たちと一緒

に記念撮影する写真家の岩根愛さん(前列中央)=2019年4月24日、東京・一ツ橋、写真家・石田昌隆さん撮影

10年ほど前だった。

東京の神田神保町にあったバーで居合わせた写真家の岩根愛さん(43)が、カウンターの上に、古びた1枚のモノクロ写真を広げた。絵巻のようにとにかく横に長いパノラマ写真だ。

日本人の顔つきをした人たちが棺を中央に一列に整然と並び、神妙な面持ちでカメラのレンズを見つめ返していた。彼らは米ハワイの日系人で、血縁関係にある大勢の人たちが集まる葬儀の際には、集合写真を撮る習慣がかつてはあったのだという。

この写真を撮ったカメラを使っていまの日系人の社会を撮影したいと、岩根さんが熱く語っていたことをよく覚えている。

このときに、戦前、20万人以上が海を渡り、いまでは藪の中で存在を忘れられたたくさんの移民の墓地があることや、その子孫によって盆踊りがいまもハワイでは継承されていることを初めて耳にした。

岩根さんが新人の写真家に贈られる2018年度の「木村伊兵衛写真賞」(主催・朝日新聞社、朝日新聞出版)を受賞した。同賞の対象となったのは、日本からハワイへの移民が始まってから150年にあたる昨年11月に出版した初めての写真集『KIPUKA』(青幻舎)と、展示「FUKUSHIMA ONDO」(Kanzan Gallery)だ。

岩根さんは、米ハワイの日系人社会で根付いているボンダンス(盆ダンス)のフェスティバルに魅了され、毎年夏にハワイを訪ねて撮影をしている。

盆ダンスのルーツの一つが福島県の盆踊りで、「FUKUSHIMA ONDO」(フクシマオンド)として今に受け継がれている。2011年3月11日の東日本大震災をきっかけに福島の人々とハワイの人々による盆踊りの交流が始まった。

受賞作品は、この二つの盆踊りと二つの世紀を超えて再びつながった移民の子孫と被災者を主な被写体にしている。

写真集のタイトルに選んだ「KIPUKA(キプカ)」という言葉は、火山の島・ハワイでは、溶岩流から免れて草むらに覆われた島状に残った場所を意味し、そこから再び緑が広がる生命の源のようなニュアンスが込められている。岩根さんのお気に入りのハワイの言葉だ。

長い時間と手間をかけた作品は、ノミネートされた作品のなかでの存在感は大きく、当初から本命視されていたという。

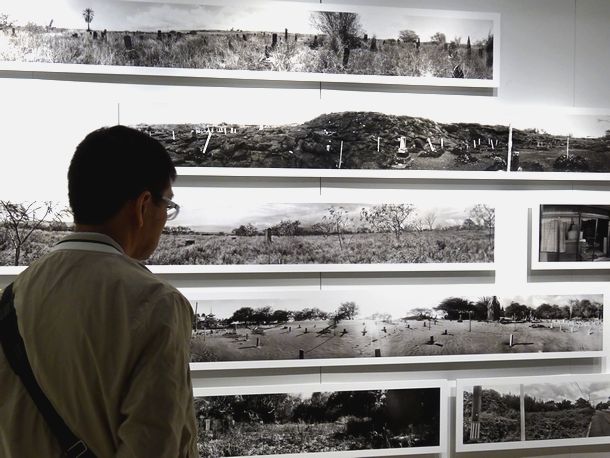

木村伊兵衛写真賞を受賞した写真集『KIPUKA』に収録された作品

木村伊兵衛写真賞を受賞した写真集『KIPUKA』に収録された作品岩根さんは4月24日に東京・一ツ橋であった授賞式でこう語った。

「2006年に初めて訪れたハワイ島の藪の中で、忘れられた日系移民の墓地と出合ったことが私の旅の始まりでした。サトウキビ畑の労働者として150年前からハワイに渡った人たちの墓地が無数にあることを知り、すべての墓地を探したいと思いました。それから出合ったのが、ハワイのボンダンスです。先祖供養のために行われているので、とても賑やかです。その中でも一番盛り上がる生演奏のフクシマオンドを通じて、私は震災後の福島へ盆唄に導かれるように行くようになりました」

岩根さんが制作にかかわったドキュメンタリー映画「盆唄」(配給ビターズ・エンド)は、岩根さんのこうした出合いの軌跡と重ねるように、ハワイの日系移民と、東京電力・福島第一原発事故の被災者との交流を描いた作品だ。

岩根さんのハワイと福島の旅を追った。

ニコンプラザ新宿で5月2日まで開かれた、木村伊兵衛写真賞の受賞を記念した作品展では、360度の撮影が可能なフイルムカメラ「サーカット」を使って福島県の帰還困難区域やハワイの日系人墓地を撮影した写真も展示された(ニコンプラザ大阪での作品展は6月13日~19日)=2019年4月30日、筆者撮影

ニコンプラザ新宿で5月2日まで開かれた、木村伊兵衛写真賞の受賞を記念した作品展では、360度の撮影が可能なフイルムカメラ「サーカット」を使って福島県の帰還困難区域やハワイの日系人墓地を撮影した写真も展示された(ニコンプラザ大阪での作品展は6月13日~19日)=2019年4月30日、筆者撮影「カメラはスタートして一回、回ります。みなさんの前を通るときに写真を撮っていますので、カメラが前にいるときはいい顔して下さい」

岩根愛さんがそう大声を張り上げると、古びた岡持ちのような形をした木製のカメラが、三脚の上でゆっくりと動き出した。箱の中に収まるレンズの先には、盆踊りのために組み立てられたやぐらを背に、浴衣姿の老若男女の笑顔が並んでいる。

「はい、回ってます」

岩根さんがそう呼びかけると笑い声が広がった。

2017年8月12日。福島県いわき市の南台仮設住宅のイベント広場には、双葉町の人々が続々と集まってきていた。2011年3月に起きた福島第一原発事故で7000人が町外での避難生活を余儀なくされている。町内で続いていた夏の風物詩の盆踊りを担う8組の芸能保存会が参加するこの催しは、「やぐらの共演」と名付けられ、太鼓、唄、笛、そして踊りの名手たちが腕を競い合った。

2019年2月15日、劇場公開された「盆唄」(134分)のワンシーンだ。

「盆唄」は、双葉町の伝統芸能である「双葉盆唄」をめぐる双葉の住民と、福島からハワイに渡った移民との交流を描いたドキュンタリー映画だ。

原発を抱える双葉町は、撮影が始まった2015年頃は大半が帰還困難区域に指定されていたが、撮影が終盤を迎える2017年になると政府は方針を転換し、「特定復興再生拠点区域」という新たな制度を設けた。除染を進めるなどして双葉町では2000人ほどの居住人口を目指すことになった転換期と重なる。

岩根さん自身も米ハワイの日系移民の間で受け継がれている「BON DANCE(盆ダンス)」の撮影を続けている写真家として出演している。

箱形のカメラは、米コダックが1930年代に製造した年代物で、機種名は「サーカット」というらしい。重量は14キロもある。ゼンマイ仕掛けで回転し、約30秒で360度のパノラマ写真を一枚で撮ることができる。幅8インチのフイルムは長さ2メートルにも及ぶ。現在唯一、生産を手掛ける英フイルムメーカーのイルフォードも受注してからでないと生産しない。現像・プリントまですると、1枚当たり約4万円もコストがかかるという。

1930年ごろに創業した日系人が経営するマウイの老舗写真館から借り受けた。

プロのカメラマンの間でもデジタルカメラが主流となった今日、戦前のこの種の大型フイルムカメラを使いこなす日本の写真家は、岩根さんくらいだという。

「ハワイで行き当たりばったりに出合った日系人の墓地やフクシマオンドを追いかけていたらいつのまにか12年たっていました。ハワイ移民が始まって150年たった昨年、ようやく形にできました」。「第44回木村伊兵衛写真賞受賞作品展」トーク・イベントで語る写真家の岩根愛さん=2019年4月30日、東京・西新宿のニコンプラザ新宿、筆者撮影

「ハワイで行き当たりばったりに出合った日系人の墓地やフクシマオンドを追いかけていたらいつのまにか12年たっていました。ハワイ移民が始まって150年たった昨年、ようやく形にできました」。「第44回木村伊兵衛写真賞受賞作品展」トーク・イベントで語る写真家の岩根愛さん=2019年4月30日、東京・西新宿のニコンプラザ新宿、筆者撮影「盆唄」の主人公は、原発事故のために、同町での太鼓を続けられなくなってしまった、電気工事業を営む横山久勝さん。いまは双葉町から80キロも離れた中通りの本宮市で暮らしている。

横山さんは、福島県から100年以上も前にハワイに渡った移民の間では「フクシマオンド」としていまも引き継がれていることを岩根さんから知り、ハワイを訪ねる。四世、五世と世代を超えて移民の子孫たちが熱狂的に踊る光景に大きな衝撃を受ける。そして、横山さんは「放射能に負けていられない」と、再び太鼓を叩く決意を固め、双葉町の各地区の団体に「共演」を呼びかけるというストーリーだ。

2016年夏、マウイ島でフクシマオンドを継承する創作太鼓の団体「マウイ太鼓」の人々に、双葉の7人の名手が本場の双葉盆唄を教える場面が描かれている。そこでは、横山さんが「生きているときに(双葉町に)帰れるかは分からない。帰れるときになったら、これが双葉盆唄だと(双葉町に帰還した人々に)伝えてほしい」と呼びかける。印象に残る場面の一つだ。

横山さんは撮影に参加した時の心情を2019年2月16日にテアトル新宿であった劇場公開イベントの舞台挨拶で次のように語った。

「双葉町に帰還するにはまだまだ時間がかかると思っています。この『盆唄』は私の目的としては後世に(双葉盆唄を)残すことです。これは双葉町の住人がやがて年を取って帰れなくなった場合でもハワイの方から新たに盆唄を双葉町に伝えてほしい――そんな思いでこのプロジェクトに参加致しました。もう一つはきちっとした映像と音声で各地域の盆踊りを残したい。こんな気持ちがありました。各地区の盆踊りの保存会に配布しました。これで大きな目的は達したように思います。私の目の黒いうちは盆踊りを消滅させたくない。私たちがいなくなってもこの盆踊りは必ず復活するようにしていきたいと思います。今後とも双葉町を見守っていただきたいと思います」

岩根さんは会場席から横山さんの言葉に耳を傾けていた。

映画では紹介されていなかったが、7人がハワイに行くきっかけは、横山さんが2015年に和太鼓の胴を贈ったことだった。ハワイではワイン樽を活用して胴を制作している。横山さんはその演奏を聴いた。

何枚もの板を組み合わせたハワイ製の胴では、太鼓の奏でる音も違う。和太鼓作りも手がける横山さんは、日本のヒノキをくりぬいた本場物の胴を作った。かけがえのない贈り物にマウイ太鼓の人たちが、「双葉盆唄を受け継ぎたい」と指導をお願いしたのだ。

「盆唄」の監督は、中江裕司さん。「ナビィの恋」(1999年)、「ホテル・ハイビスカス」(2009年)――などの作品で知られる。映画の一部は、「双葉盆唄 ハワイへ行く~福島 震災から6年~」として17年3月、NHKのBS1でも放送された。

映画にも登場する岩根さんは、この映画の発案者であり、アソシエイト・プロデューサーとして制作にもかかわった。岩根さんは中江監督の「白百合クラブ東京へ行く」(2003年)でスチール撮影を担当した。

「双葉盆唄という音楽を大切にした映画を制作してくれるのは、中江監督以外にはいないと思いました」

中江監督に何年にもわたり制作を依頼し続け、やっと実現にこぎ着けたという。「盆唄」は「ユジク阿佐ヶ谷」(東京)で5月18日~24日、アンコール上映される。

ドキュメンタリー映画「盆唄」(中江裕司監督)のワンシーン©2018テレコムスタッフ

ドキュメンタリー映画「盆唄」(中江裕司監督)のワンシーン©2018テレコムスタッフ岩根さんは2018年12月21日に東京都内で開かれたトーク・イベントで「あの時」を振り返った。

2011年7月に、マウイ島の日系人有志が、東日本大震災で被災した人たちのために集めた寄付を元手に、約100人を招待した。マウイ島には福島からだけでなく明治初期に広島、山口、そして沖縄から多くの人が渡っているが、マウイ島で「フクシマオンド」として受け継がれているボンダンスの原型は、相馬地方に伝わる「相馬盆唄」だとされる。約30人の中高生が参加した本派本願寺系の「ワイルク本願寺」であったボンダンスは、彼らにも身近だった。

岩根さんは偶然、間近で目撃した。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください