公立学校の先生のお仕事は、みんなが考えるよりも、ずっとずっと難しい

2019年05月08日

akiyoko/shutterstock.com

akiyoko/shutterstock.com「うちの学校では講師の先生がみつからず、教員一人一人に割り振られる仕事が増えて、もう大変です」

「講師がみつからなかったので、教頭先生が〇年〇組の担任になりました」

「『申し訳ないけど、先生がみつからなかった。足りない先生の分をふんばってほしい』と校長から訓話があった数日後に、30代の先生が勤務できなくなってしまいました。鬱病だそうです」

「もう教育委員会はあてにならない、だれか講師をやれそうな知り合いはいないか、って朝会で校長先生がおっしゃったんですけど、そんな人知ってたら、とっくに報告してますよね」

新学期が始まって一ヶ月。いま、あちこちの学校現場で、先生がみつからないという悲鳴にも似た声があがっている。

いったいなぜ、こんな事態になってしまったのか。

まずは、教員不足の実態やその規模を確認することから始めよう。

この数年、5月になると、教員が足りないというニュースが流れるようになった。

毎年、教員不足の数は、5月1日の調査で確定値が出る。

公立学校の先生の数は、新学期が始まるときに、その時点での子どもの数と学級の数で仮決定され、子どもの出入りが落ち着いてきた頃の、5月1日付の児童生徒数と学級数で、最終的に決定されるからだ。

今年は連休明けの5月7日に確定値が決まる前からすでに教員不足のニュースが流れている。たとえば、NHK富山によれば、富山市では、始業式を迎えても担任が埋まらないなど、小学校9校で13人、中学校10校で14人、合計27人の教員が不足しているという(「産休や育休などで教員不足 担任決まらない学校も 富山」)。

昨年までの状況をみてみると、NHKの2017年4月の調査によれば、全国47都道府県と20政令指定都市のうち、32の自治体で717人が不足していたという(NHKおはよう日本「小中学校で先生が足りない理由」2017年7月4日)。

また、共同通信の2018年5月の調査によれば、35自治体で少なくとも600人が不足していたことがわかったという(共同通信「全国で教員不足600人超」2018年7月1日)。

たとえば、広島県教育委員会は2018年5月に、県内公立小中学校35校で、教員38人が欠員となっており、その内訳は臨時採用教員26人、非常勤講師12人と公表した。

呉市立の中学校では、2年生の理科と1年生の国語で、非常勤講師が見つからず、4月分の授業を実施できなかったという。

ただし、これらの調査でも、メディアの取材に対して、足りない人数は公表しないと回答した自治体があるため、不足数は確実にこの数を上回っているといえる。

ここで重要なのは、いま不足しているのは非正規雇用の先生だ、という点である。

一般の人が思い浮かべる「学校の先生」とは、正規雇用されている先生のことだろう。

正規雇用されている先生とは、教員免許を取得後、教員採用試験(正式には公立学校教員採用候補者選考)に合格して、定年まで雇用を約束された先生たちのことである。

この「正規雇用枠の先生たちの数」は、今のところ、まだギリギリ足りている。もっと深刻な事態、たとえば「教育委員会が正規雇用したい先生を募集したが、その募集人数を採用できなかった」とか「教員採用試験の出願者が、募集者数を下回ってしまい、倍率が1倍を切った」ということには、まだなっていない。

ただし、教員採用試験の応募倍率が年々低下傾向にあることは、いま全国各地の自治体で、大きな問題になっている。教員採用試験の現場では、出願者のうち「この人は採用したくない」という人を不合格にするためには、少なくとも3倍以上の応募が必要になると言われている。しかし、たとえば昨年の東京都の小学校教員の募集では、応募倍率は2.7倍だった。

関係者の間では、「知り合いの受験者で落ちたという人の話を聞いたことがない」「あの学生が合格してしまうとは、ちょっと考えられない。すでに危機的状況だ」などというささやき声が、あちこちで聞かれた。

教員採用試験の出願者が、募集者を下回るような正規教員不足が起きる未来も、そう遠くないかもしれないが、いま足りないのは、正規雇用の先生ではなく、非正規雇用の先生なのである。

それではいったい、不足している「非正規雇用の先生」とは、いったいどういう先生のことなのだろうか。

KPG_Payless/shutterstock.com

KPG_Payless/shutterstock.com非正規雇用の先生も、全員、教員免許状を取得した人たちである。教員免許を保持しているという意味では、どの先生もみな「正規の資格をもつ先生」といえる。

非正規なのは資格ではなく、雇用形態のほうだ。

非正規雇用の実態は、文科省でさえ把握できないほど多様だと言われているが、その雇用形態はおおよそ3つに分けられる。

1つめは、臨時的任用教員である。

現場では、臨時採用の先生とか、略して「臨採(りんさい)の先生」と呼ばれたりしている。

最長1年間の任期付き採用だが、フルタイム(週40時間)の常勤で、学級担任や部活指導を任されたりしている。保護者からすれば、どの先生が正規雇用で誰がそうでないかは、すぐには見分けがつかない。

仕事の内容は、正規雇用教員とほとんど同じなのだが、非正規雇用だからというだけで、正規教員に比べて、給与や賞与は6割程度しかない。同一労働同一賃金の話などどこ吹く風、まったく理不尽でやっていられない待遇だ。でも、子どもや保護者からしてみれば、担任の先生が正規か非正規かなんて関係なく、みんな同じ「わたしたちの先生」だから、非正規の先生たちも、全力で頑張らざるをえない。

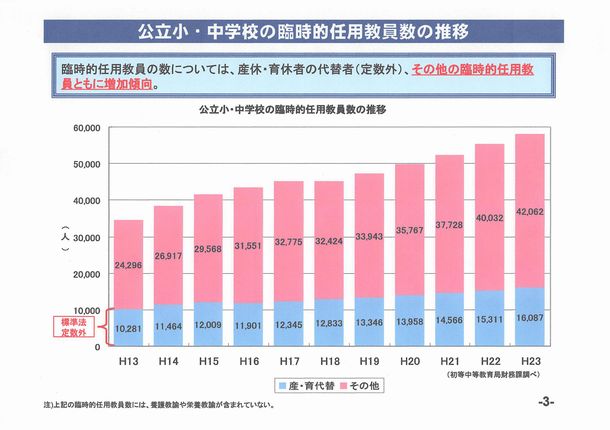

臨時的任用教員のなかでも、産休・育休をとる先生の代わりをつとめる「産休・育休代替」と、それ以外の二種類に大きく分けられる。

前者の「産休・育休代替」の教員については、その人件費をきちんと確保するよう、国から「ひも付き予算」が自治体に補助されている。それ以外の枠で採用されるポストは、給与や待遇が自治体によってバラバラで、より劣ることが多い。

2つめは、非常勤講師である。

英語なら英語だけ、国語なら国語だけ、といった特定の教科の授業だけを受け持つ。

授業1コマ受け持っていくら、という時間契約のため、夏休みなどは収入がない。また、授業後に子どもからの質問に対応したりする時間や、授業の前の準備や授業後の採点の時間などには、時給は発生しない。

だから、実働時間と通勤時間をあわせたら実質的な時給はファーストフードやコンビニよりずっと低く、非常勤講師だけでは生計をたてていけない。

3つめは、再任用時短勤務者である。

60歳で定年退職した先生を、65歳までを上限に、低賃金かつ短時間勤務の契約で再雇用する形態である。

いま不足が深刻な問題となっているのは、(1)~(3)のような、非正規雇用でしか採用できない先生たちのポスト枠の分なのである。冒頭でみた広島県の不足教員38人の内訳が、臨時採用教員26人、非常勤講師12人だったことや、呉市で授業が実施できなかったのは非常勤講師がみつからなかったせいだったことを、あらためて確認しておこう。

実は、2001年以降の構造改革の結果、学校教育現場では、正規雇用教員のポストが減らされ続け、その枠の一部が非正規の枠に振りかえられてきた。

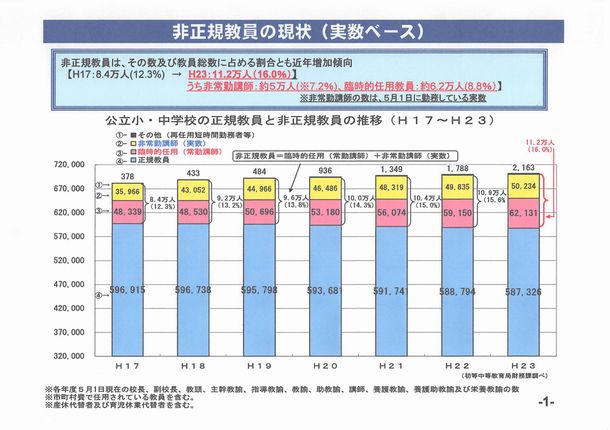

文科省調査によれば、2005年(H17)に8.4万人(12.3%)だった非正規教員の割合は、2011年(H23)には11.2万人(16.1%)へと増加した。(下図参照:文部科学省「非正規教員の現状」『非正規教員の任用状況について』P.1)

このように、非正規枠でしか雇用できない先生のポストが増え続けているのに、そこに応募してくれる人がみつからないのが、いまの学校の実態なのだ。

たとえて言うなら、正社員の採用枠が減らされ、アルバイト枠になってしまったのに、そのアルバイト枠に応募してくれる人材が枯渇してしまい、人がみつからない状態になっているのである。

ただし、教員不足の実態には、自治体ごとに、大きな差がある。先生を採用したり配置したりする計画は、自治体ごとに立案されているからだ。

都道府県が雇用する先生の数は、都道府県ごとに条例で定められることになっている。そして、非正規雇用の人数も含めて、実際の教職員配置数は、市町村の内申をうけて、都道府県教育委員会が判断して決定している。

要するに、教員採用や配置の計画は、財政状況の違いや政策理念などに応じて、自治体ごとに異なっているのだ。

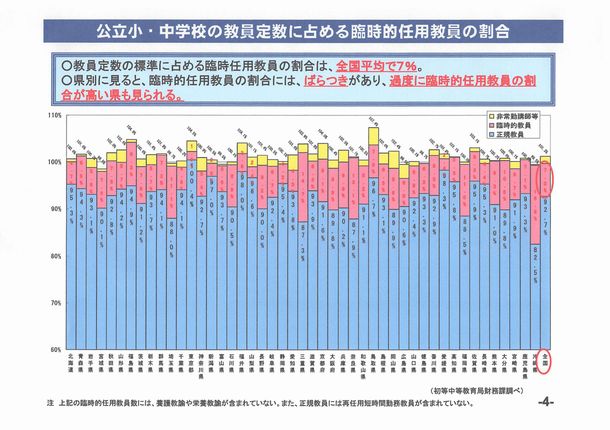

そして非正規教員への依存度、つまり正規教員が減らされた割合も、自治体によって異なっている。

臨時的任用教員が教員総数に占める割合で比較してみると、沖縄県(16.8%)、三重県(14.7%)、奈良県(13.1%)などは、全国平均(7%)よりもずっと高い。沖縄県では、先生が25人いたら4人は非正規の先生だということになる。一方、東京都(1.0%)、山梨県(2.4%)、新潟県(2.8%)のように、臨時的任用教員の割合が低い自治体もある。(下図参照:文部科学省「公立小・中学校の教員定数に占める臨時的任用教員の割合」『非正規教員の任用状況について』p.4)

教員不足の実態を、公表するかどうかも、自治体ごとの判断に任されている。

ただ確かなのは、実際に教育現場で不足している先生の数は、報道の数値に出ているよりも、もっと多いということだ。

冒頭の学校のように、本来なら授業をもたないはずの管理職がカバーに入っていたり、他の先生が不足教員分の仕事を負担したりするなど、学校現場を支える先生たちの自己犠牲的な自助努力で穴埋めしている事例が、多数あるからである。

また、教育委員会が究極の「奥の手」を使って、急場を凌いでいる場合も少なくない。これは、教員免許をもっていない人に「臨時免許状」を与えてしまう方法だ。

臨時免許状とは、都道府県教育委員会が、人物や学力などを見て特別に授与する助教諭と養護助教諭の教員免許のことで、有効期間は3年とされている。たとえば、音楽の先生が足りないから、かつて幼稚園教諭をしていたがすでに退職した主婦をみつけて、小学校音楽科の臨時免許状を与えて、勤務してもらう、というような窮余の策になる。

この臨時免許状の発行数が増加傾向にあり、2016年度は8392件に上る(参照:文部科学省「平成28年度臨時免許状の授与件数(都道府県別)」)。

先生が足りないなら、こういう臨時免許状をどんどん発行して、働きたい人を採用すればいいじゃないか、と思われるかもしれない。

しかし、教育委員会は誰より、これが最悪の事態を回避するための最後の一手であることを、よくわかっている。

なぜか。

公立学校教員という仕事は、一般に思われているより、ずっとずっと難しいからだ。

小学校くらいの内容なら誰だって教えられるぞ、と思っている方は、「分数の割り算は、どうして逆さまにして掛けるの?」という小学生の疑問に、すぐさま答えられるだろうか。

ホームランバッターが常に名コーチになれるわけではないように、自分が知っていることや出来ることでも、それを人にきちんと教えることとはまったく別の問題だ。教える内容に関する深い知識さえあれば、素晴らしい授業ができるというわけでもない。もしそうなら、教授になれるほど専門的な知識をもった大学の先生の授業は、どれもこれも素晴らしい授業になっているはずではないか。

その上、仕事相手はモノや材料ではなく、相手は生身の人間で、しかも子どもだ。

子どもの発達はさまざまだ。小学校の先生なら、まだお漏らしをしてしまう子がいても不思議でない小学1年生から、思春期に突入して反抗期まっさかりの子も多い高学年まで、対応しなければならない。

自分の子どもを1人育てるのだって大変なのに、40人もの子どもの集団を毎日相手にするだなんて、幼稚園や学校の先生たちの離れ業は、まったくもってミラクルだと、いつも思う。

traction/shutterstock.com

traction/shutterstock.comそれなら、塾の先生を大量に採用すればいいじゃないか、と思われるだろうか。

いやいや、学校の先生の仕事の半分以上は、授業以外の仕事で占められているのだ。

学校の先生たちが、その力量を真に問われるのは、塾に行きたくても行けないような子どもや、さまざまな事情で勉強どころじゃない子どもを、どう学習へといざなうかが問われる時なのだ。

「授業をする」とひとくちにいっても、教室には本当にさまざまな子どもがいる。

たとえば、発達障害の可能性があるとされる子どもたちが、どの教室にも1人から2人は必ずいる。感覚過敏や多動など、一人一人が異なる個性をもっているため、ちょっとした音で驚いて教室を飛び出していってしまったり、キレて暴れ出してしまったりする。子どもが安心して教室にいられるように支援するためには、どうしても専門的な知識や技術が必要になる。

特別支援教育へのニーズは増え続け、しかも多様化・高度化している。学級全体の授業をすすめながら、個々の子どものニーズに応じていくのは、容易なことではない。

最近では、教員がブラックな学校で長時間労働を耐えているという報道もなされるようになり、「学校の先生を授業だけに専念できるようにしてやってほしい」という声もきかれる。

でも、そもそも授業という仕事、つまり「責任をもって子どもの学習を支援する」という職務は、子どもの心のケアや生活の支援と、切っても切り離せない。

子どもの学習を支援するということは、子どもをまるごと支援すること、そのものだ。

休み時間のトラブルで、授業開始のチャイムが鳴っても泣いている子がいる。

親の経済状況が厳しくて、お腹がすいて集中できない子がいる。

作文を書かせたら、暴力や言葉による虐待が疑われる内容を表現してきた子がいる。

こういう子どもたちが目の前にいるのに、無視して授業をしようとしても、授業は成立しないし、ましてや学力テストの点数など上がらない。

だから先生たちは、必死で子どもをケアし、その親にも対応しているのだ。もちろん、教員だけではどうにもならないことも多いので、スクールカウンセラーやソーシャルワーカーなど各種専門家や、児童相談所や警察と連携しながら、子どもに向き合っている。

それだけではない。

授業中に津波や地震がきたときの対応も考えておかなければならない。教育活動中の怪我や事故がおきないように、道具や設備、校舎や敷地内の安全管理も怠れない。不審者の侵入に備えた訓練や、登下校中の安全管理も、先生たちに求められる必須の職務になった。

そして、こういう対応をしなかったり、判断を間違ったりすると、子どもの命にかかわる大変な事態になりかねない。

一人の子どもも切り捨てずに授業をするとは、目の前にいる子どもが、安心して学習できるようにする包括的な営みにならざるをえないのである。

(学校教員という仕事の実態については、拙著『現代の教師論』(ミネルヴァ書房)をご高覧いただければありがたい)

このように、公立学校で授業をちゃんとするというお仕事は、一般に考えられているよりも、ずっとずっと難しい、専門的な力量を求められる仕事なのだ。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください