「訃報になりたくないという願い」を遺した人の訃報を載せるべきか否か

2019年05月17日

今年初め、改元を前にして一人の大学名誉教授が死去した。その道の大家の一人だった。

しかし、「死後、一切の公表を控えて欲しい」という故人の強い遺志により、いまだに訃報記事は世に出ていない。

95歳だった。

第一線からの引退は30年も前のことになる。メディアの訃報のあり方そのものにかかわる事例であるとともに、自分の死の始末をどう考えるか、遺志というものがどの程度、社会通念として定着していくのか、時代の変化を象徴する課題の出現ともいえる。

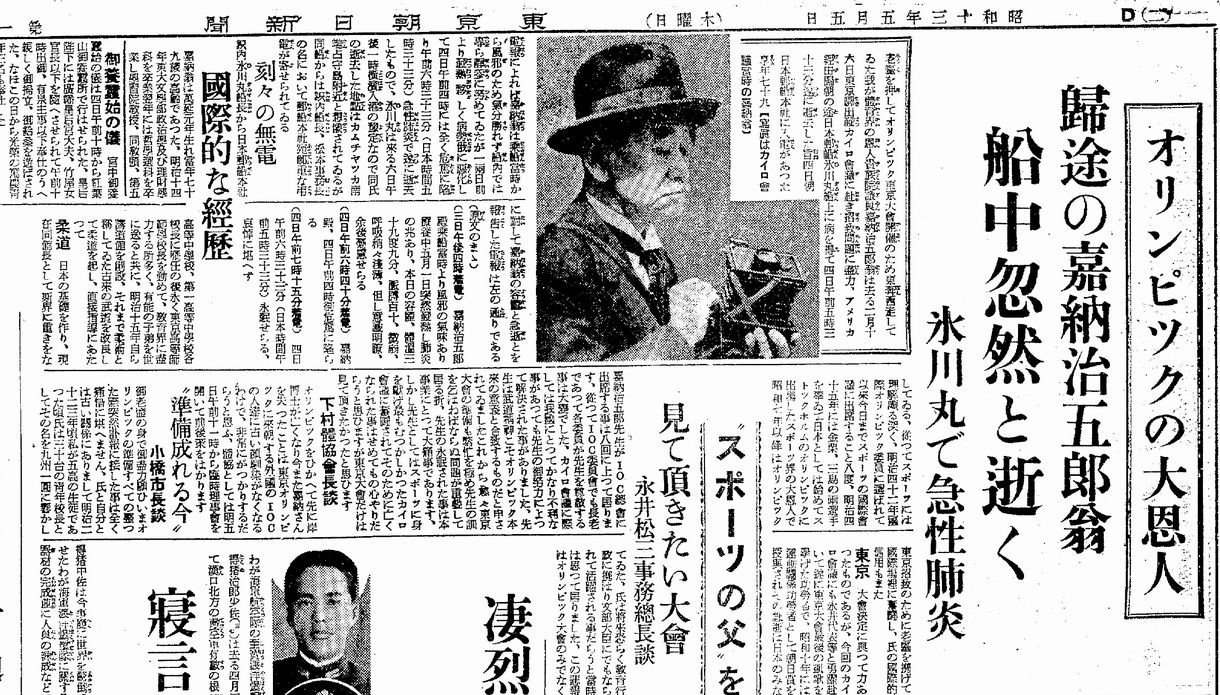

嘉納治五郎の訃報を伝える1938年5月5日付朝日新聞。「オリンピックの大恩人 帰途の嘉納治五郎翁、船中忽然と逝く 氷川丸で急性肺炎」と伝えている

嘉納治五郎の訃報を伝える1938年5月5日付朝日新聞。「オリンピックの大恩人 帰途の嘉納治五郎翁、船中忽然と逝く 氷川丸で急性肺炎」と伝えている朝日新聞社が作成している「用語と取り決め」という社内用の手引き本にも重要な項目として数ページを割いている。

だが、本当のところ、どんな場合に掲載するかしないか、記事の大きさをどうするかは昔も今も決まっていない。

「手引き」にも定義がない。「有名人や著名団体・組織の役職者、大学教授などの肩書だけにとらわれず…」「社会面に掲載するのが一般的だが、肩書や重要度、紙面スペース次第で適宜、1面、経済面、スポーツ面、地域面などに振り分ける」など形式的な言い方にとどまっている。

具体的に定義づけられないのには、いくつかの理由がある。

新聞で訃報を扱う意味・理由としては以下のように分類できる。

①著書やメディアへの露出で世間にかなりの程度知られている人だから

②研究や様々な業績で社会に貢献した人だから

③人間国宝、勲章受章者など、国家的権威がその技能を認定した人だから

④企業の社長・役員経験者やその親族の訃報は業界内で話題となり、通夜・葬儀の日程を知って駆けつけなければならないこともあるから

これらのどれかをクリアしていることが掲載の条件となる。

とはいえ、それぞれの線引きは難しい。

上述の例に対応させれば、①メディアに出たがりの、たいしたことがない薄っぺらな文化人も「世間にかなり認知されている」と言っていいのか②社会的な業績とは何を指すのか③国や団体の権威をそのまま鵜呑みにして迎合するのか④役員の妻など、あまりにも業界向けを意識すると「世間で知られている人」と矛盾するのではないか、など、結局は載せる側の感性や、読者に対する根拠不明の「需要度」に照らし合わせるしかないからだ。

私も整理部に勤務していた時、研修の一つとして「誰が亡くなったら、どの面でどのぐらいの大きさか」を瞬時に判断するというテストをされたことがある。実際、夕刊編集の現場で若手の歌手が自殺したというニュースが飛び込んで来た時、中年の整理マンが普通の訃報にしようとしたら、そばでアルバイトの学生が大騒ぎしているのを見て、あわてて大きな見出しを付けたのも見てきた。判断力を磨こうにも、伝統芸能から研究者、昔の政治家の業績まで網羅することは不可能なことだ。

このように掲載基準は、あるようなないような曖昧さなのだが、約30年間の平成時代に顕著になった二つの現象がある。それは、通夜や葬儀を親族ら近親者で済ます、あるいはすでに済ませてしまって葬儀に駆けつける需要に応えられない例が増えたこと。もう一つは、亡くなったことすらすぐには公表されず、しばらくしてから何らかの理由で明らかになって訃報として世に出ることが多くなったことだ。

この変化を分かりやすく示す実例が、平成の初めに起きた。美空ひばりさんが1989(平成元)年6月、52歳で死去した。0時28分に病院で亡くなり、その日付の朝刊に各社が1面や社会面で大展開するという、寸秒を争う報道合戦が真夜中に繰り広げられた。

これが昭和の名残の訃報取材だとすると、対比されるのは、その3年後の5月、漫画「サザエさん」の作者として知られる長谷川町子さん(当時72歳)が亡くなったことだ。公表されたのは約1カ月後だった。町子さんの強い遺志で死去が伏せられていたが、納骨が済んだので姉が公表に踏み切った、とされた。

ムード歌謡「有楽町で逢いましょう」の歌手、フランク永井さん(当時76)も、2008年、近親者で葬儀が営まれ、1週間後に死が明らかになった。ステージから離れて23年が経っていた。

昭和の時代を彩った人たちの死は、それ自体がニュースといえる。第一線から退いて永くても、本人に公表されたくない遺志があったとしても、歴史上の人物として記録される「宿命」を帯びる。

戦前から戦後にかけて映画界のトップスターだった原節子さんは、引退して53年も経った2015年9月、95歳で亡くなったが、報道されたのは2カ月半後だった。

では、冒頭の名誉教授はどうなのか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください