ダイバーシティーやインクルージョンな社会を生き抜く子どもを育てるメソッド

2019年05月17日

『カラフルな学校づくり ESD実践と校長マインド』(学文社)という一冊の本が学校関係者の間で話題を呼んでいます。著者は、現役の公立小学校長。子どもたち同士が多様性を認め合うようになるためには、まず教職員が変わらないといけないと説きます。教師のクラス経営や校長の学校経営の改革で示されているヒントは、ビジネスや地域コミュニティーのマネジメントにも通じるものがありそうです。子どもたちの幸せへの道筋と職員室改革について聞いてみました。3回に分けて紹介します。

イメージ写真 Sellwell/shutterstock.com

イメージ写真 Sellwell/shutterstock.comインタビューに応じてくれたのは、本の著者である横浜市立日枝小学校の住田昌治校長(61)です。

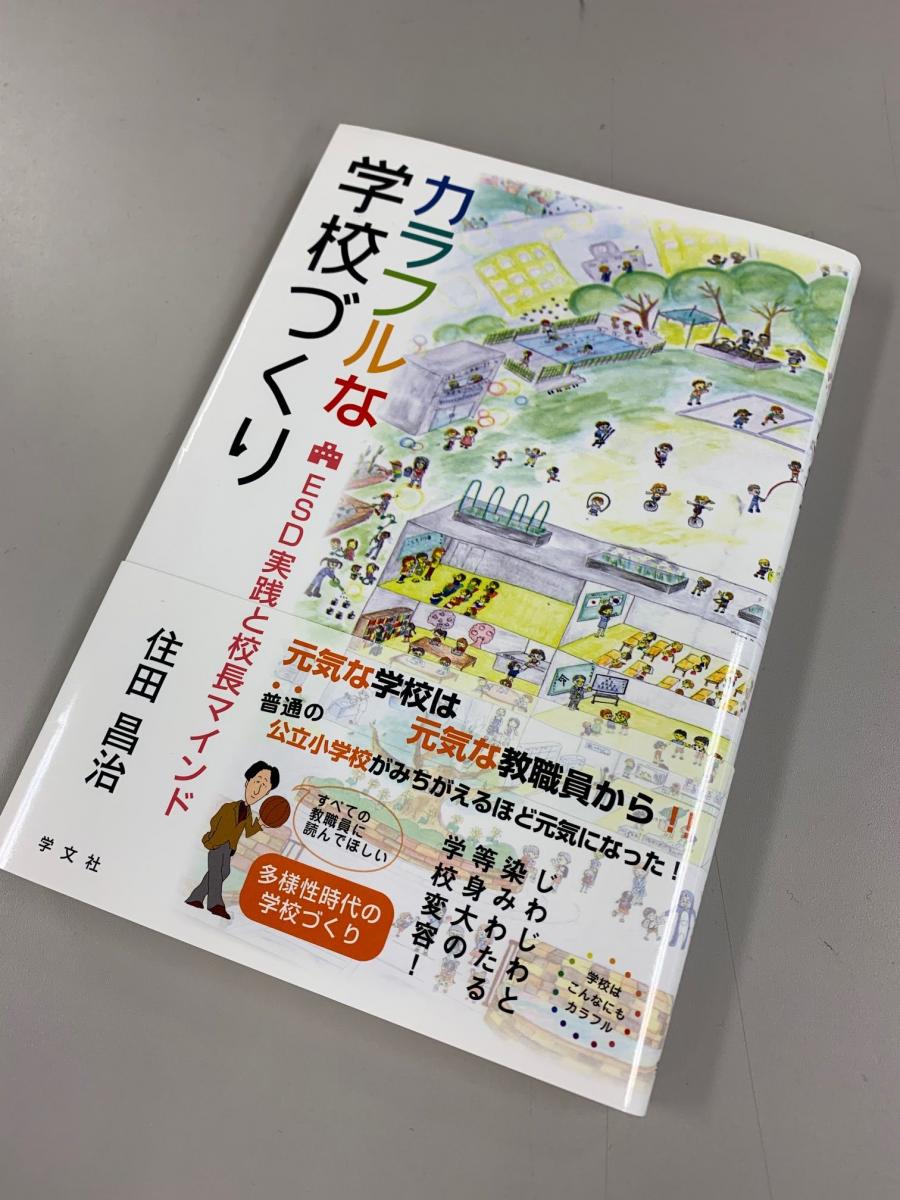

『カラフルな学校づくり ESD実践と校長マインド』の著者、住田昌治さん

『カラフルな学校づくり ESD実践と校長マインド』の著者、住田昌治さん日本は今、東京オリンピック・パラリンピックの開催をきっかけに、ダイバーシティーやインクルージョンな社会への転換に向けてアクセルが踏まれています。公立小学校も例外ではなく、多様な背景を持つ子どもたちが一緒に学ぶ時代を迎えています。

SDGs(持続可能な開発目標)という言葉もここ数年よく聞きます。15年9月の国連サミットで採択された16年から30年までの国際目標で、持続可能な世界を実現するための17のゴールと169のターゲットが示されています。地球上の誰一人として取り残さないことを誓っており、日本政府や各企業も取り組み始めています。

住田さんが取り組むのは、この教育版、学校版です。

インタビュー【1】『カラフルな学校ってなに 幸せの道筋と職員室改革』

インタビュー【2】『考えない教師は考える子どもを育てられない』

『カラフルな学校づくり ESD実践と校長マインド』(学文社)

『カラフルな学校づくり ESD実践と校長マインド』(学文社)SDGsというと、自然界で起きている多様性の喪失から守っていこうということをイメージする人が多いかもしれません。しかし、人間社会の中にも、多様性というものがあります。学校現場でも、1色に染められる危険性があると思います。

例えば「ブラック」という言葉があって、その対語としての「ホワイト」をいい意味のように感じる人もいると思います。しかし、1色に染まるという意味ではどちらの色も同じで、私は危険だと思っています。

子ども同士がそれぞれの良さを認め合うということから言うと、自分の色を発揮していくことが大切であり、違いは誰にでもあって、それぞれの違いを知り、認め合わないといけないということです。それは障害のあるなしにかかわらずでもあります。

教師は、まずこういうことを知らないといけません。例えば、違いをクラス全員の前で明らかにしながら叱ると、それを見ていた子どもたちは、そこから除外することを学び、差別やいじめにつながってしまいます。

――教室での教師の接し方一つで、子どもたちに影響を与えるということですね。

教師たちが多様性を認めないような物の言い方や接し方をすると、そこからいじめが発生することが当然あり得ます。

――なぜ、そういうことが起きるのでしょうか。

私が若い頃に教えられたのは、叱るのは全体の前でなく、その子を呼んで、しっかり向き合いその子が分かるように叱り、褒めるときはみんなの前で褒めてみんなでまねしようと言う、ということです。みんなの前で叱ると、みんながその子に対して負のイメージを持ってしまうことを学んでいたと思います。

しかし、力業でなんとかしようとする教師もいます。強く言うことで、こういう考えはいけないんだということを知らせたり、そういうことをすると叱られるんだと理解させたりするために、みんなの前で見せしめのように叱る指導をします。

叱って動かすマネジメントなのか、褒めて動かすマネジメントなのか。認めて育てようとするのか、否定する中で育てようとするのか。これは大人の社会にもあります。

学校が疲弊した感じになるのは、あめとむちで言えば、むちばっかりのマネジメントになると疲弊した感じになってしまいます。かといって、あめばかりでもだめでしょう。認める、信じて任せるというマネジメントをしていくと、普通の人はやる気が出て前向きに取り組んでいきます。子どもも同じです。良いことをすると褒められる、そして任される、信用される、というような教師たちによる学校のマネジメントがあるからこそ、違いがあっても認め合える子どもたちが育っていくのだと思います。

イメージ写真 KPG_Payless/shutterstock.com

イメージ写真 KPG_Payless/shutterstock.com――そういうマネジメントができる教師になるためには、どうしたら良いのでしょうか。

クラス担任を持つ教師にしても、校長のような管理職でも、学び続けることが必要です。自分の経験値だけでやっていこうとすると、実は子どもたちががまんをしていたり、耐えていたりすることがあるかもしれません。

自分の言うことを聞いてくれていても、それはカラフルではなく、教師が1色に子どもたちを染めていることになります。教師の考えから外れる子どもたちは、がまんするか、学校に来られなくなるか、その集団に居られなくなってしまいます。

スタンダードだとか画一的なものは、子どもたちが一緒に学ぶ権利を奪っていくだろうと思います。

私が18年4月から勤務する日枝小学校は、外国籍または外国につながる子どもが全体の2割を占めています。これから、どの小学校でも増えていくでしょう。日本人より外国籍や外国につながる子の方が多い小学校もでてきています。

障害だけでなく、国籍、言葉、文化といった様々な違いを受け入れていく中で、子どもたちが幸せに暮らしていくためにはどうしたらいいのか。教師は学ばなければいけない時代に来ています。

――障害児だけでなく、外国籍の子どもたちも増えてきています。

今の日枝小学校は、児童数670人で、教職員は全部入れると55人います。個別支援学級が5クラスあり、知的障害と情緒障害に分かれており、35人が在籍し、5人の教師が担任をしています。ほとんど通常学級に交流に出ている子どももいます。

また、13カ国からの子どもがいて、国際教室には60人が通常学級と行き来しながら学んでいます。一番多いのが中国籍の子どもで、約8割を占めています。全体からすると、まだ少数派なので一緒にやりましょうとなります。

しかし、比率が逆転している小学校では、その国の子どもたちだけでまとまってしまったり、母国語で遊んだりしてしまい、その結果、コミュニティーが出来てしまい、日本人の子どもと一緒に何かすることが難しくなってきています。

また、日本人の保護者が心配するのは、外国籍の子どもの数が増えたとき、日本の子どもたちの学習が担保されるのかということです。

そうすると、PTAの問題もでてきます。文化の違いが出てきて、日本のやり方に合わせられるのか、ということが問題となります。

外国籍の子供の親の中は、日本語を学んだり使ったりする機会が少ない人もおり、地域の日本人コミュニティーになかなか入れない人がいます。学校には社会の縮図が現れているので、学校はそういうことに対処していかないといけない時代です。

イメージ写真 CCL STUDIO/shutterstock.com

イメージ写真 CCL STUDIO/shutterstock.com――学校だけでなく、日常生活の中で子どもたちの親の世代が壁を作ってしまい、そのような対応が子どもたちに影響を与えるということはありませんか。

家庭や地域は今、持続不可能な社会になってしまっていて、みんなが生きづらい社会になってしまっています。学校は、地域の縮図なのです。子どもたちは、家庭や地域で抱えている問題を引きずって学校に来ています。表情は明るくしているけど内面では苦しい思いをしている子どもがたくさんいます。

学校は家庭や地域の縮図だからしょうがないよね、と言ってしまうと学校の未来はありません。学校は、持続可能な社会のモデルになり、社会に広げていくような発想の転換が必要です。保護者がこう言うからしょうがない、地域がこうだからしょうがない、という見方で子どもたちを見ていたら、子どもたちは自分の良さを発揮できなくなってしまう。学校に来たら、未来に希望を持てるようにしないといけません。だとしたら教師たちがそういう意識を持ってやっていかないといけないのです。

外国籍の人たちを地域社会がなかなか受け入れていないとしても、学校では一緒に社会を作っていくことを学んでいくことです。そういう子どもの姿を見て、親たちも学んでいくと思います。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください