全員が100やろうとするから疲弊する 120やる人も80やる人もいていい

2019年05月18日

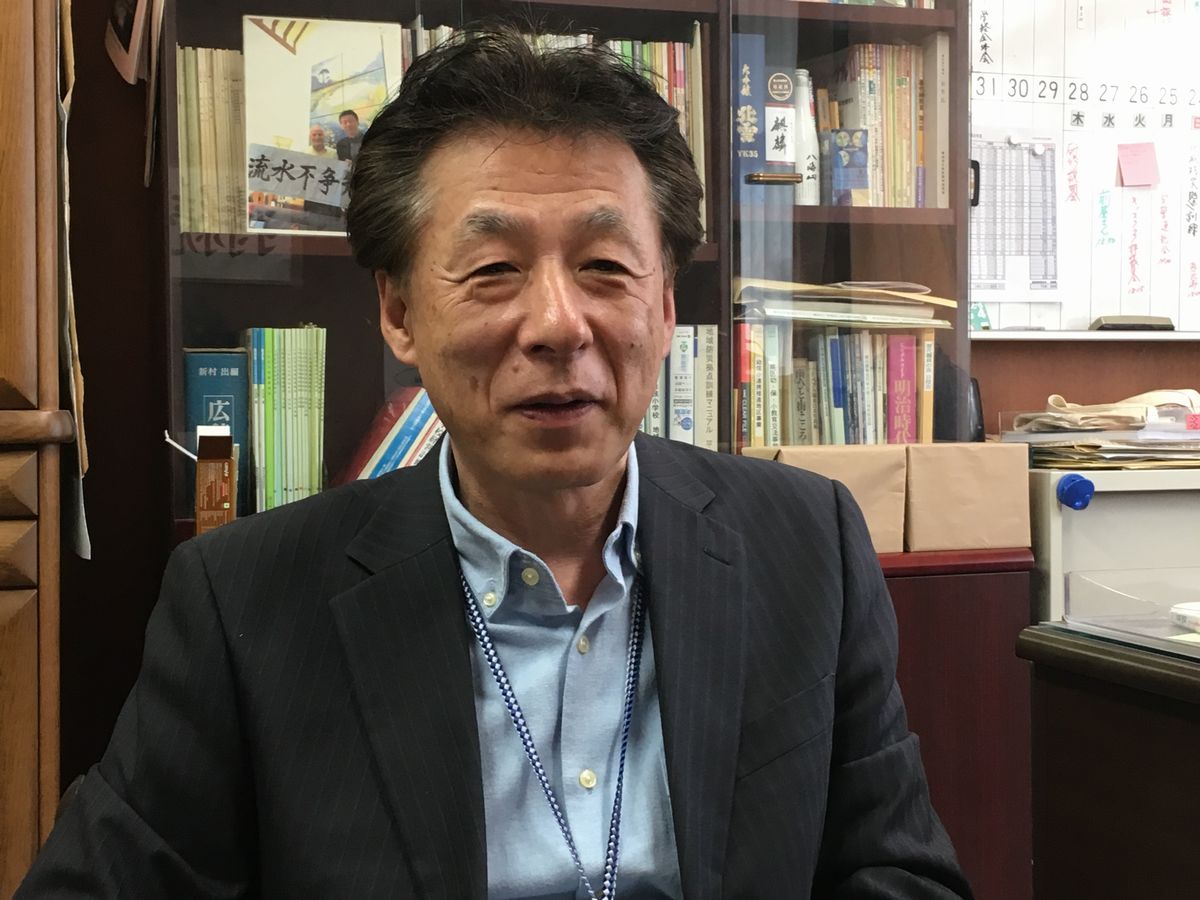

ダイバーシティーやインクルージョンな社会で生きて行く子どもたちを育てる学校や教師も変革が求められる時代です。教師は疲弊しているという話があちこちで聞かれますが、『カラフルな学校づくり ESD実践と校長マインド』(学文社)の著者である横浜市立日枝小学校の住田昌治校長(61)は、学校のマネジメントの改革でも注目を浴びています。インタビューの2回目は、これからの時代に必要とされる教師の姿について語ってくれました。

イメージ写真 KPG_Payless/shutterstock.com

イメージ写真 KPG_Payless/shutterstock.com――「幸せになる道筋」ですね。子どもたちが社会に出て困らないようにするためには、学校でどのような改革が必要なのでしょうか。

教師が同じ景色を見続けていたら、思考が同じになってしまいます。だから、できるだけ違う景色を見るように、働き方改革をするべきです。

違う景色とは、家でも学校でもないどこか別の場所に行って、そこで出会った人たちから学んだり、ディスカッションしたりして、今まで自分たちが知らなかった世界を見てくることです。それが、今の社会の流れをキャッチすることになります。そういうことをしない限り、子どもたちに「幸せになる道筋」を示せる教育はできないと思います。

極論かもしれませんが、教師は新聞も読まない、ニュースも見ない、社会がどうなっているかを知らない、と言われています。それは、子どもたちにとってみれば迷惑なことです。

例えば、2030年の人が現代にタイムスリップしてきたとします。そのタイムスリップしてきた人にとってみれば、本当なら今こんなことを教えておいて欲しいということがあるでしょう。子どもたちの未来を考えたとき、どんなことが必要なのか、教師自身がもっと考えなくてはいけません。考えない集団になっている教師たちには、考える子どもたちを育てられません。

インタビュー【1】『カラフルな学校ってなに 幸せの道筋と職員室改革』

インタビュー【2】『考えない教師は考える子どもを育てられない』

――若い教師が参加する勉強会を取材したとき、中堅教師や管理職からの同調圧力が強いという声を聞きました。

同調圧力はどこの学校でもあります。これは日本のありようでもあります。みんなと一緒でなくてはいけない、みんなと違うと嫌われる、みんなと違う意見を言いにくい、ということが学校の中にもあります。「一丸になってやる」「思いを一つにしてやる」という言葉が日本では美しい言葉としてありますよね。

しかし、これは気持ち悪いことで、一つ間違えば危険なことです。

思いはみんな違うはずです。思いは違ってもベクトルを合わせてやっていけばいいのです。一緒ということが職場の団結と捉えられていますが、それでは自由がないですよね。自由と相互承認は教室でも職員室でも重要です。自由が確保されていない中で同調性を求めたらそれは圧力なのです。自由がある中でみんなやっていきましょうというのなら、それは同僚性であって、言いたいことが言えて、やりたいことがやれる、チャレンジできる環境ということです。

――自由と相互承認がない職員室や教室は、カラフルではないということですね。

心を一つにしなくてもいいですよ。自分の良さを発揮しながら、このプロジェクトだったら自分はこの部分で力を発揮していこう、でもこの部分は苦手だから他の人にやってもらおう、という考え方をすればいいのです。全員が100やらなくても全然かまわない。120やる人がいても、80やる人がいてもいい。80がその人にしかできない大切なことかもしれない。みんなが100やろうとするから苦しくなってしまって、結局、疲弊してしまうのです。

本当に自分が好きでやりたいことをする。他はおまけ。そのおまけの部分を他の人が好きならいいじゃないですか。それぞれのカラーを認め合ってやっていけば。

しかし、自分はこのカラーでやっているのに、何であなたたちはこのカラーでやらないの、何でこういうことができないの、となるからつらくなるのです。圧力になって、負担感、疲労感、多忙感につながっていきます。

自分の心の持ちようでクリアになっていくことも働き方改革の中ではあると思います。

イメージ写真 sunabesyou/shutterstock.com

イメージ写真 sunabesyou/shutterstock.com

――校長が交代して学校経営のマネジメントが変わっても、今まで続けてきた環境から抜け出せる教師と変われない教師がいます。若い教師は適応力があって順応しやすいのかもしれません。ベクトルを同じにそろえるのは、どのようにしたらいいのですか。

ベクトルはビジョンなので、リーダーが示していかないといけません。バラバラと言っても、向かう方向は同じになるようにリーダーがビジョンを示すべきです。

「職員室が変わると学校が変わる」とよく言われます。どういうことかというと、教頭や副校長が変われば、職員室が変わります。教頭や副校長に影響を与えているのは校長なので、校長が変われば職員室が変わって学校が変わると言えるでしょう。

そうすると校長自身が自己変容を遂げられるかになってきます。

講演でこういう話をすると、「私は校長ではないので、どうすればいいんですか」と質問する教師がいます。「私は学校を変えられません。自分はどうしましょうか」という質問も受けます。

――自分のこととして考えていくためには、どうすればいいのでしょうか。

自分が変えられるのは、自分がコントロールできる範囲内のことです。

例えば、自分の机の上は片付けられるけど、隣の人の机の上を片付けたら怒られます。担任のクラスを持つ教師なら、まず自分のクラスをどうするか、自分が子どもたちに投げかけていた言葉を見直し、みんなの前で叱ることをやめるような、自分の小さな変化を繰り返していくことです。子どもたちも教師の変化を見ているので変っていきます。周りの教師も変わっていきます。そういう考え方をすることが大切だと思います。

私が高圧的な態度で副校長と話をしていたらだめですよね。常にフラットな関係を態度で示して話していたり、聞いていたり、相談したりする関係をみんなは見ています。

クラスを持つ担任教師は、子どもたちが一日中見ていますからもっと怖いわけです。教師がどんなことをしたり、言ったり、叱ったり、褒めたりしているのかを見て学んでいます。

子どもたちは、教師や親の姿勢を見て学び、行動を起こしています。生きるという意味では、勉強以上に教師の言動が子どもたちに影響を与えています。教師の素の姿です。

インタビューに答える住田昌治さん

インタビューに答える住田昌治さん――経験があって自信がある教師なら素を出せると思いますが、経験がなかったり、自信がなかったりする教師は素をなかなか出せないと思います。そうすると教師と子どもたちの関係が上下関係になりやすく、力に頼りがちになってしまうのではないでしょうか。

そうなるから、小学生の高学年になると学級崩壊が起こるのです。低学年の場合は、高圧的に指導されたら怖いからとりあえず言うことを聞きます。しかし、高学年になると「何言っているんだよ」「うるせえ」と言われてしまいます。

一方、自信がない教師は、声が小さいから全体に行き届かない。これは小学生の低学年に起こりやすい学級崩壊です。自信のなさを出してしまうと、そういうことが起こりやすいのです。

だから、教師に大切なことは、元気で、明るくて、声が大きくて、素直ということなのです。子どもに言われたことに対して教師が素直でないと、「もうこの先生に何を言ってもダメなんだ」となってしまいます。

――著書『カラフルな学校づくり』の中では、小学校の教室で給食を投げつけられるようなクラスの学級崩壊を立て直したときのエピソードがありました。小学生でも、そこまでいってしまうのでしょうか。

本当に荒れると物を投げたり、壊したり、想像を絶する色々なことが起こります。

――荒れた子どものほかに、多動な子どももいます。

そういう子どももいるかもしれませんが、プロセスと結果だと思います。ポジティブアプローチとポジティブフィードバックができるかだと思います。

叱ったり、怒鳴ったりすることは簡単です。「何でそんなことをするんだ。お前なんか出て行け」というネガティブなフィードバックをすることは簡単です。そうすると、子どもたちは教師に向かってくるか、どこかへ逃げていくか、のどっちかです。

やはり背景を考える必要があります。危険な状態なら抑えることも必要ですが、なぜそういう気持ちになっているのか、なぜそういう行動を取っているのか、を考える必要があると思います。

あとは、その子とじっくり話をしないとだめです。荒れているクラスは、その荒れている子どもたちが認められていないのです。誰だって認められたいのです。「認めてくれ」というシグナルだから、「認めているよ」というシグナルをフィードバックすればいいと思います。

――フィードバックする方法を具体的に教えて下さい。

冷静になって、1対1で向き合い、話し合うことです。小学生の低学年でも同じです。きちんと話を聞いて、背景を聞いて、寄り添い、必要ならそれに対応していく。

失敗する理由でよくあるのは、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください