PTA役員が決まらないなら関われる仕組みに変えればいい

2019年05月19日

学校を教職員、保護者だけで運営していく時代ではなくなってきています。『カラフルな学校づくり ESD実践と校長マインド』(学文社)の著者である横浜市立日枝小学校の住田昌治校長(61)は、地域の人に「お客さん」として学校に来てもらうのではなく、学校が地域に出て行くべきだと言います。PTAの運営もクリエイティブに見直した方がいいとしています。特に校長は、学校経営という役割が大きくなってきているようです。

イメージ写真 Creativa Images/shutterstock.com

イメージ写真 Creativa Images/shutterstock.com――最近は、講演することが多いのですか。

ESDがテーマのときもありますが、教師の働き方改革で講演して欲しいと頼まれることが多いですね。

インタビュー【1】『カラフルな学校ってなに 幸せの道筋と職員室改革』

インタビュー【2】『考えない教師は考える子どもを育てられない』

――著書『カラフルな学校づくり』には、職員室で配布物を絞ったり、時間を決めて議論したり、伝達の仕方を変えたりといったことが、改革の具体策として書いてあります。

学校というのは、組織の体を成しているかというと、はてなマークのところがあります。今は教育改革の時期なので、校長の強いリーダーシップで学校経営をするようにと言われています。

例えば、小学校は、校長も教師も割と学校で起きていることを何でも知りたがる傾向があります。役割を分担していても「私は聞いていない」と言って怒りだす人がいます。言っていながら聞いていないのですけどね(笑)それは、物事の決め方が明確になっていなかったり、何でもみんなが集まって全体で議論して決めないといけないと思っていたりするために、ものすごく時間がかかってしまっています。

プロジェクトチームを作って、そこで決めたことをみんなでやっていくのもいいじゃないですか。子どもたちは、学級会で合意形成を学びますが、教師の間での合意形成が意外とできていないと思います。

会議をしても意見を言う人が決まっていたり、声が大きい人の意見で決まってしまったりすることが往々にあります。人が判断基準でないことを学ばなくてはいけないし、どうせ校長が決めるんでしょ、という部分がすごく大きいのかもしれません。

だから、話し合いの仕方、会議のやり方を変えていく必要があるのです。そうしないと、無駄な時間を費やす会議が多くなってしまいます。基盤になるのは、人間関係、信頼関係です。ワークショップをするとか、お互いがケアしていくとか、信頼関係作りが大前提です。

――地域住民が学校にコミットしているそうですが、それはどういうことですか。

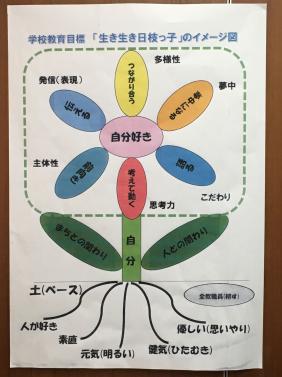

横浜市立日枝小学校の学校教育目標のイメージ図

横浜市立日枝小学校の学校教育目標のイメージ図校長や教師は、学校がある地域の課題を知って、その課題解決を学校が引き受けていくようなスタイルに変えていくということです。

これがSDGsでは大切な視点です。

学校が地域の課題に目を向けてくれて取り組んでくれる仲間と理解されれば、地域の人たちもうれしいのです。子どもも関わってくれているとなると強いです。会議でも、子どもが質問をしただけで聞いてくれます。大人も怒らないし、喧嘩にならない。そうすると和やかに話が進んでいく。子どもの力で、今まで動かなかったことが動いていくかもしれないのです。

地域や社会の課題を、大人でも解決できないのだから子どもには解決できない、と決めつけてしまうと、その課題はずっと解決できないでしょう。子どもに委ねたり、学校と一緒に取り組んだりしていく中で、新しい糸口が見つかる可能性があると思います。そうなると好循環が始まります。地域はもっと学校に協力しようとなるし、学校の教師たちも地域の人が応援してくれるとうれしくなります。お互い、何かあったときに協力しようという雰囲気になっていきます。

横浜市立日枝小学校の壁に貼られていたスローガン

横浜市立日枝小学校の壁に貼られていたスローガン――公立学校は、PTAとの関係も大切になってくると思います。ただ、ここでも課題があり、役員改選期には悩む保護者も多いと思います。

PTAも同じです。子どもたちには「あなたたち学校の係をすすんでやりなさい」と言いながら、PTAの役員改選となると保護者たちはシーンとしてしまいます。それなら、みんなができる形にもっと変えていけばいいという、クリエイティブな発想をしていくことが大切です。それを後押しするのが学校だったり、地域社会だったりします。学校、地域、PTAの3者が同じ目標に向かってサポートし合う。そうすると、それを見ている行政もサポートし始めます。

これを維持するためには、それぞれが変わり続けないといけないのです。止まってしまうと、どこかで制度疲労やマンネリ化をしてしまいます。批判や反対めいたことを言う人たちに変わり続けていくことを見せ続けていかないと、つぶされてしまうこともあるでしょう。好循環をどう回し続けるのかは、リーダーが考えることです。だから、校長は自己変容をし続けることが必要なのです。

――住田さんはどう自己変容しつづけてきたのでしょうか。

常に、わくわくしています。何かやろうといつも思っています。誰かが話したことを「それ面白そうだな」「それやってみよう」という発想を持つようにしています。

わくわく感を自分の中に常に湧き起こしていくのは、今に満足せず、みんなと違うことを恐れないことだと思います。みんなと一緒なら安心、という安心ゾーンは、逆に自分には居心地が悪いです。安心ゾーンに入った瞬間に、そこから離れようとします。クリティカルな批判的な思考で常に考えています。もっといい方法がないか、もっと楽しいことがないか、という感じでポジティブアプローチをしていきます。

常にそういうことを考えられるのは、校長しかできないと思います。クラス担任のある教師たちは目の前の子どものことを考えています。校長がそれと一緒になってはいけません。校長は、教師たちがやりやすい方法はないか、教師たちが居心地のいい方法はないか、を常に考えています。子どもたちには、自分ならどうやって課題を解決していくのかを考えるように、教師は求めています。それと同じ発想です。

嫌々やるものはさっさと終わらせる。皆さんが、こうやったらやりたいことができて喜ぶという発想ですね。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください