司法関係者の犯罪者と被害者に対する洞察力の欠如こそ問題だ

2019年05月15日

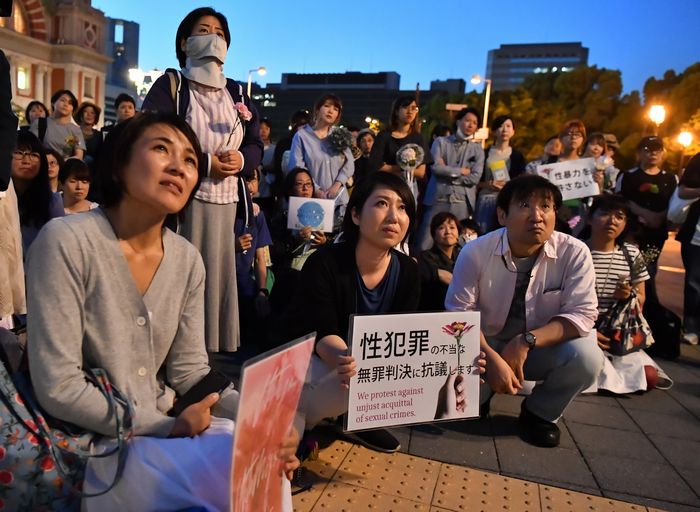

花やプラカードを手に、性犯罪や性暴力の無罪判決に抗議するフラワーデモの参加者たち=2019年5月11日、大阪市北区

花やプラカードを手に、性犯罪や性暴力の無罪判決に抗議するフラワーデモの参加者たち=2019年5月11日、大阪市北区ネットの書き込みや週刊誌上で裁判官への非難がなされていることには少しも驚かない。私も法学を学ぶ前は同じ反応をしていたであろう。しかし、「有識者」の中にも同様の発言があり、取材したうえで記者が書いてデスクがチェックしているはずの新聞紙上にまで、それがみられることは残念なことである。私は、冤罪事件の度に警察と検察が批判されるのを批判し、冤罪判決の責任は第一義に有罪判決をだした裁判官にあると主張してきた。今回の無罪判決は、もし仮に本当に性被害があったとしても、それを立証できなかった検察官の失敗であって裁判官による失態ではない。

裁判官は、100人中99人が有罪と言うにもかかわらず、一抹の疑念があれば無罪というのが役割である。とりわけ性犯罪の場合、誰もが被害を主張する女性の味方についてしまい、冤罪が生まれやすいことは、これまで多数の事例によって実証済みである。冤罪を生むリスクと真犯人に無罪判決をだしてしまうリスクを天秤にかけて、真犯人に無罪判決を幾つかだすことは許容せざるをえないのである。

もっとも、このようなそもそも論は、正しいのではあるけれども、聞いて気分が良くないのも確かである。この原則論を強調し過ぎることによって、大事なことが抜け落ちてしまわないかという指摘もされている。しかし、実は、そこに勘違いがあることを示したい。

性犯罪者にできるだけ有罪判決を出したければ、問題なのは無罪判決の数ではなく、不起訴処分の数である。送検事件の約半分しか起訴されないということは、逮捕され検察官に送致されたにもかかわらず、検事が不起訴と判断し裁判にかけられない事件が千のオーダーあるということである。このうちの何割かは、本当に嫌疑なしなど、真犯人でないケースであるとしても、多くは、示談成立等で起訴猶予や嫌疑不十分(証拠不十分)で不起訴である。その数は、今回問題にされた無罪判決の数より二けた上であろう。

これらの事件を起訴すれば、その何割かは有罪になり、有罪判決は増える。その結果、当然、無罪判決も増える。これが正しい方向である。現在は、検察官は起訴を絞りに絞り、裁判官は必ず有罪にするという奇妙な運用なのである。このことは検事が決定者で、勝負は取調室で決し、判事がかかわる第一審はまるで控訴審であることを意味する。平野龍一が「日本の刑事司法は絶望的である」と述べた所以(ゆえん)である。一応、このような運用の正当化理論はあり、日本では、ひとたび起訴されれば、たとえ無罪判決がでても社会的に葬られる恐れが大きいので、慎重に起訴するというものである。

また、被害者が公判を望まないということも言い訳にされてきた。今後のあるべき方向は、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください