自治体任せの状況に終止符を

2019年05月22日

日本語クラスで学ぶ海外ルーツの子どもたち。授業は全て日本語で行われている(筆者撮影)

日本語クラスで学ぶ海外ルーツの子どもたち。授業は全て日本語で行われている(筆者撮影)2019年4月から、昨年末の臨時国会で可決・成立した改正入管法が施行されました。この改正入管法では新たに単純労働分野に外国人労働者を受け入れるための在留資格「特定技能」の新設が盛り込まれたことは各メディアでも大きく報じられました。

一方で、この改正入管法ができる以前から日本で暮らす在留外国人は増加を続けており、法務省の統計によると2018年6月の時点でその数は約264万人に上っています。今後、上述の特定技能での受け入れを含め、この数はさらに増えることが見込まれており、多様な人々が共に生きる社会への転換が始まっています。

入管法改正に時を同じくして、政府は「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」を取りまとめ、閣議決定しました。外国人との共生社会の実現に向けた環境整備を推進する目的で126項目(予算総額211億円)に上る対応策が盛り込まれ、多言語相談体制の整備や生活サービス環境の改善に加え、円滑なコミュニケーションのための日本語教育の充実に関する施策などが含まれました。今回、適切な言語教育機会や安心して暮らせる環境を整備することが必要不可欠であると政府が認め、推進に動き出したことは大きな意義を持っていますが、その実現には多くの課題が残されています。

これまで、外国人の地域への受け入れ体制整備については自治体に一任(丸投げ)された状況が続いてきました。その結果、外国人が多く暮らしている自治体やボランティア活動の盛んな地域と、外国人が少なく、予算も人材もいない自治体・地域との間で大きな格差が生じています。

特に定住者や外国人労働者の家族、日本国籍を有する海外ルーツの方々や子どもたちなど、日本語学校等で学んでいる留学生以外が日本語を学ぶ機会はその質も量も限定的です。日本語がわからないまま、学ぶ場もなく、日本での生活に必要な行政手続きや医療や子どもの教育等の場面において、多くの困難な状況に直面しているのが現状です。

例えば、海外にルーツを持つ子どもたちの内、日本の学校に在籍しているものの日本語がわからない子どもたちが全国で43,000人以上いることは、拙稿でもご紹介をしました。その内10,000人以上が学校の中で日本語支援が受けられず、無支援状態にあることが先日もメディアに取り上げられていましたが、教育を受ける権利の観点からも危機的な状況にあると言って過言ではありません。

日本語を学ぶ機会が得られない子どもたちが、教室の中で友達も作れず、勉強についていくこともできず、孤立して学校に行けなくなってしまうようなケースを筆者は数多く目の当たりにしてきました。母語も日本語もどちらも中途半端な状況となり、心身のバランスを崩してしまう子どもたちもいます。このような状況に陥っている海外ルーツの子どもたちやその家族は日本への永住・定住を希望している場合が多く、筆者が支援する家庭の子どもたちも、97%は帰国の予定がないと答えています。彼らが日本の学校で十分に学び、成長し、日本社会に巣立っていけるよう適切なサポートを行わないことで生じるリスクは、その子どもや家族に留まらず、日本社会全体に及ぶ可能性が高いのです。

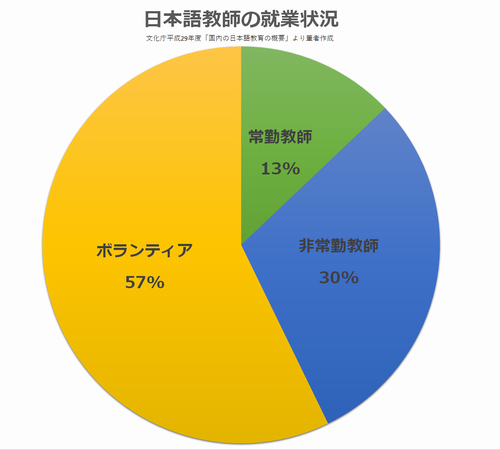

日本語教師の就業状況

日本語教師の就業状況日本語教育の多くを担うボランティアも高齢化が進み、活動が維持できないと言った問題が生じるなど、今後、増加していく日本語教育の需要にどこまで対応できるのか、担い手の不足が懸念されています。

このような日本語教育を取り巻く現状と課題を打破しようと、2016年11月、超党派の議員連盟「日本語教育推進議員連盟」が誕生しました。日本語教育関係各所への聞き取りや議論を経て2018年12月には「日本語教育の推進に関する法律案」(以下、日本語教育推進法案)をまとめ、承認されました。この日本語教育推進法案の目的には、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください