日本会議と共闘する労働戦線は、どう作られてきたか <3>

2019年05月22日

「労使協調は、使ってはいけない言葉だと……」。友愛労働歴史館(東京・芝)の見学中だった。聞き耳を立てるでもなく、他の見学者と歴史館職員の会話が自然と聞こえてきた。

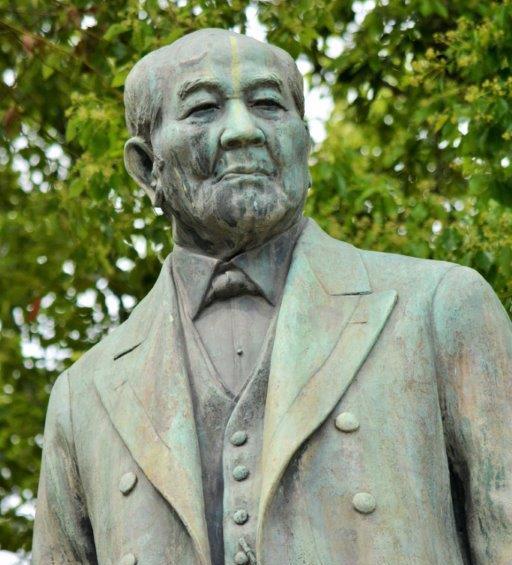

日本資本主義の礎を築いた渋沢栄一の銅像。鈴木文治の理解者でもあった=2019年5月9日、東京・常盤橋公園

日本資本主義の礎を築いた渋沢栄一の銅像。鈴木文治の理解者でもあった=2019年5月9日、東京・常盤橋公園理由の一つは、左派労組が長年、同盟系労組を「労使協調の戦わない組合」などと悪い意味で使い、攻撃してきたこと。もう一つは戦前、渋沢栄一(1840―1931)が旗振り役をした「協調会」への参画をめぐって、友愛会の鈴木文治が渋沢と決裂したことに由来するという。

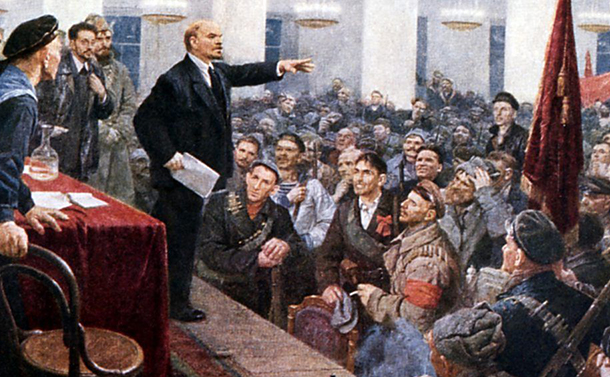

協調会は1919年、原敬内閣が肝いりで設立した労使(労資)協調を目的とした財団法人だ。第1次世界大戦の特需で日本経済は急拡大した半面、労働争議が激増。そこにロシア革命や米騒動が追い打ちをかけた。とりわけ、米騒動は瞬く間に全国へ拡大。暴徒化した民衆に対し、全国約120カ所で軍隊が鎮圧に当たっている。

資本家層はおびえた。同時期、労働者の気質も変わり、労働組合の運動も活発化していく。そうした社会情勢の中で構想されたのが、労・資・公益・政府の四者で管理する労使協調機関の設置だった。床次(とこなみ)竹二郎内相の下、警保局(警察行政を統括)を中心に立案。団琢磨が理事長を務める日本工業倶楽部(1917年設立)といった財界側も話し合いに加わり、1919年8月の発起人会をへて12月に発足した。

レーニンが主導した1917年のロシア革命は、日本の労働運動に大きく影響した

レーニンが主導した1917年のロシア革命は、日本の労働運動に大きく影響した友愛会の鈴木文治はこのとき、財界の世話役であり友愛会の庇護者だった渋沢と決裂している。鈴木の自伝『労働運動二十年』によると、日本橋の渋沢事務所から呼び出され、発起人に加わるように渋沢から要請されている。こんな内容だ。「学者、実業家の顔は揃ったが、労働者のほうが一向に揃わない。貴君にぜひ発起人の中に入り、将来、理事なり評議員なりの列に加わって、骨折っていただきたい」

しかし鈴木はこう返答した。「今どき協調会のようなものをつくることは有害無益です。なぜなら、労働組合の発達は産業の発展に伴う必然の現象であって……」。渋沢は慌てた。鈴木の言葉を遮って、協調会の趣意書や目論見書、規則を見せている。これに対し、鈴木は参画のための6条件を提示した。

こうした条件が受け入れられるならば、協調会に加わって力を尽くすと、鈴木は応じている。

二人の信頼関係は1915年、高まる日本人移民排斥運動に対処すべく、日本労働代表として渋沢らが鈴木を全米労働大会に特派して以来だった。機関誌『労働及産業』にもたびたび寄稿し、友愛会の5周年祝いには自宅庭園を会員らに開放したほど、渋沢にとって鈴木は信頼のおける人物だった。

その鈴木が容易なことには、労使協調機関に応じてくれそうもない。渋沢にとっては想定外だったに違いない。友愛会が「親睦団体」的な集まりとしてスタートを切ってから7年。確かに、闘う労働組合としての体裁は整いつつあった。

友愛会館はユニテリアン教会跡地にたつ。数多くの社会運動家が集い、巣立った=2019年5月15日、東京・芝

友愛会館はユニテリアン教会跡地にたつ。数多くの社会運動家が集い、巣立った=2019年5月15日、東京・芝とはいえ、良好な関係を築いてきた二人である。渋沢は、一個人であれば賛成するが、協調会としてはとてもまとまりそうにないと答えたという。そこで鈴木は畳みかけてもいる。「労働者階級のためを思うならば、むしろ、私の意見を政府に進言し、聞かなければ、斡旋役から手を引かれたらよろしかろう。そうでなければ、多くの労働者から恨まれます」

無遠慮な物言いに、温厚な渋沢も色をなし、訣別の言葉を述べた。「貴君は貴君の道をお歩みなさい。せっかくご懇意には願いましたが、こうも意見が違う以上、公の交際は今日限りとお考え願います」。渋沢と袂を分かった鈴木は『労働及産業』(1919年9月号)の巻頭に、「労資協調会を評す」とするこんな主張を掲載している。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください