仙台地裁が違憲無効と初判断した旧優生保護法の規定をもとに考えた

2019年05月29日

旧優生保護法を巡る訴訟で、28日、仙台地方裁判所が原告の請求を棄却する判決を言い渡した。

判決は、「子を産み育てるかどうかを意思決定する権利」(リプロダクティブ権)は、幸福追求権を保障する憲法13条の法意に照らし、人格権の一内容として尊重されるべきであるとした。

その上で、旧優生保護法の規定は、子を産み育てる意思を有していた者にとって、その幸福の可能性を一方的に奪い去り、リプロダクティブ権を侵害するものであるため違憲無効であるとした。

しかし、不妊をされたことに基づく損害賠償請求については、すでに手術から20年の除斥期間が経過しているため、棄却した。なお、「除斥期間」とは、一言でいえば「時効の強力バージョン」である。→①

さらに、国がこれまで被害救済立法をしてこなかったことに基づく損害賠償請求については、原告にとってそのような立法が必要不可欠であったことは認めつつも、リプロダクティブ権をめぐる法的議論の蓄積が少ないことなどから、国会にとって、そのような立法をすべきことが明白であったということは困難として、同じく棄却した。→②

強制不妊訴訟の判決を受け、記者の質問に答える根本匠厚労相=2019年5月28日午後3時50分、国会内、岩下毅撮影

強制不妊訴訟の判決を受け、記者の質問に答える根本匠厚労相=2019年5月28日午後3時50分、国会内、岩下毅撮影今回の判決については、いくつか思うところがある。

①については、これほどまでに非人道的な施策・手術について、「除斥期間」つまりは「時が経過したから」という一事のみをもって請求を棄却するというのは疑問である。正義・公平の理念に反する場合には除斥期間は適用しないという判例法理があるなど、除斥期間といえども適用が制限される場面はあり得る。本件は、まさにそのような場面ではないだろうか。

②については、要するに判決は「リプロダクティブ権は最近議論されるようになってきた新しい人権であるから、国会がその救済の必要性に気づくことができなくても仕方がない」と言っている。しかし、本当にそうであろうか。確かに、リプロダクティブ権という「名称」は新しいのかもしれない。しかし、すべての人が「子を産み育てるかどうかを意思決定する権利」を有していることなど、学界や裁判所の議論を待つまでもなく、誰が考えても明らかなことではないだろうか。

以上のとおり、今回の判決には首肯し難い点がある。

とはいえ、旧優生保護法に対して裁判所が初の違憲判断を下した意義は大きい。

すでに、原告は判決を不服として仙台高等裁判所に控訴する方針であると報じられている。また、旧優生保護法を巡っては、仙台以外に、札幌、東京、静岡、大阪、兵庫、熊本など全国で裁判が提起されている。これからも裁判は続いていく。

本稿では、裁判所においても「違憲無効」とされた優生保護法とは一体どのような法律であったのか、そして、国が同法に基づいてどのような非人道的施策を行っていたのかを整理したい。

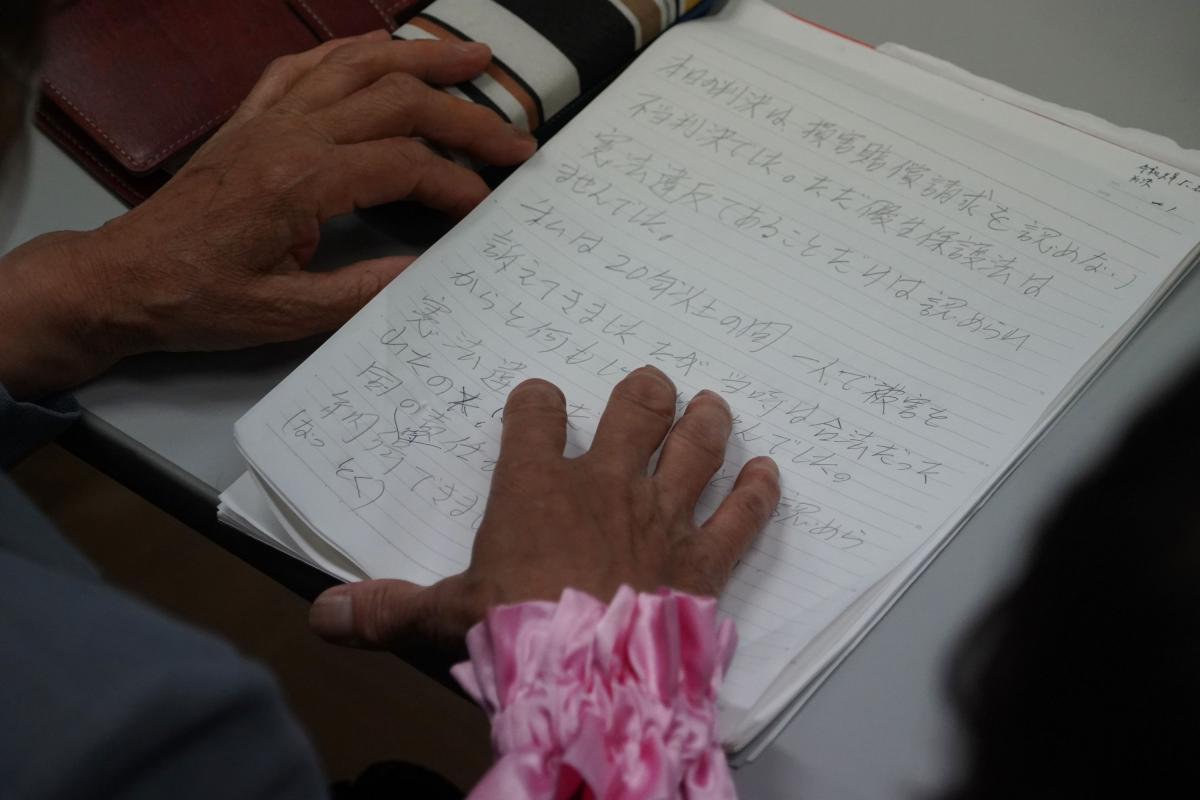

記者会見で判決を受けての気持ちを読み上げる原告の70女性=2019年5月28日午後5時22分、仙台市青葉区、小玉重隆撮影

記者会見で判決を受けての気持ちを読み上げる原告の70女性=2019年5月28日午後5時22分、仙台市青葉区、小玉重隆撮影 旧優生保護法は、戦後の1948年に制定された。その第1条には、法律の目的として「優生上の見地から不良なる子孫の出生を防止する」と記載されていた。

ここにある「優生上の見地」とは、「優生思想」のことだ。優生思想とは、人を「優秀な人」と「不良な人」に分けて、不良な人を社会から排除しようとする考え方のことをいう。旧優生保護法とは、優生思想に基づいて作られた法律だったのだ。

そして、国は、この法律に基づいて、障害者に対して強制的に不妊手術を行っていた。男女ともに生殖機能が失われるこの不妊手術を「優生手術」と言ってきた。人権の観点から考えるとき、優生手術が、被害者の個人の尊厳や、リプロダクティブ権を侵害していることは明らかである。

仙台地裁に入る原告団=2019年5月28日午後2時32分、仙台市青葉区、小玉重隆撮影

仙台地裁に入る原告団=2019年5月28日午後2時32分、仙台市青葉区、小玉重隆撮影 この優生思想による障害者差別がどれほどひどいものであったかは、当時の法務省の説明を読めばよく分かる。少し長いが引用する。

「劣悪な子孫の出生だけしか考えられないような人々の間においては、折角の優生手術が少しも顧みられず、いわゆる悪魔の饗宴が繰り広げられ、無節制無反省な繁殖が続けられて行くとすれば、そこに招来されるものは民族の逆淘汰という事実であるということは、火をみるよりも明らかなことに属する」(法務省刑事局参事官高橋勝好『詳解優生保護法』中外医学社、1952年、8~9頁)

「劣悪な素質を有する子孫、いい換えれば今後の社会にとって、重大な負担しかもたらさらないことが明確である子孫が生まれてくるのを、拱手して傍観することは、公の秩序善良の風俗を保持する上からいっても好ましくないし、それは公共の福祉に対する重大な侵害行為でもある」(法務省刑事局参事官高橋勝好『詳解優生保護法』中外医学社、1952年、36~37頁)

「劣悪な子孫の出生だけしか考えられないような人々」「悪魔の饗宴」「無節制無反省な繁殖」など、意味不明ともいえる差別表現が羅列されている。

掲載することもはばかられるような内容であるが、当時の国は、一部の障害者を「今後の社会にとって、重大な負担しかもたらさらない」として差別し、その生殖機能を強制的に奪うことによって、その子孫が生まれることを防ぎ、将来的にその存在を社会から排除しようと考えていたのだ。それは、戦後の爆発的な人口増加と、それに伴う食糧不足を防ぐことを目的にしていたともいわれている。

国は、この優生思想を広く国民に普及することを最優先課題としていた。例えば、46年の帝国議会貴族院において、国務大臣は次のように答弁している。

「優生問題に對する思想の普及、是はもう問題なく出來るだけやらなくちやならぬことでありまして、(中略)今後斯う云ふ點に付きまして、十分積極的方法を採らなくてはならぬと云ふことを確信致して居ります」(帝国議会貴族院・官報号外『第91回帝国議会貴族院議事速記録第3号』1946年11月30日)

さらに、国は、53年、優生手術の実施方法について、手術の実施主体である都道府県知事宛てに、次のような通達を出している。

「審査を要件とする優生手術は、本人の意思に反してもこれを行うことができる」「真にやむを得ない限度において身体の拘束、麻酔薬施行又は欺罔等の手段を用いることも許される」(厚生省事務次官『通知 優生保護法の施行について(抄) 厚生省発衛第150号』1953年)

ここで「欺罔等の手段」とは、「ダマすこと」である。つまり、国は、「手術するために必要であれば、本人の体を縛っても良いし、麻酔で眠らせても良いし、ダマしても良い」とお達しを出していたのである。その結果、手術前に十分な説明もなく、子どもが産めなくなるとは知らずに手術を受けさせられた人も多くいたという。国が「ダマすこと」を許容している点など、当時の人権感覚の希薄さに絶句する他ない。

記者会見で判決に対する思いを語る60代の原告女性の義姉(手前右)と70代の原告女性(手前右から2人目)=2019年5月28日午後4時32分、仙台市青葉区、小玉重隆撮影

記者会見で判決に対する思いを語る60代の原告女性の義姉(手前右)と70代の原告女性(手前右から2人目)=2019年5月28日午後4時32分、仙台市青葉区、小玉重隆撮影 上記のような国からの通知を受けて、都道府県は、手術件数の多さを競い合うようになっていった。例えば、京都府では、55年、病院や障害児の施設に宛てて、優生手術の実施に協力してほしいという手紙を送っていた。また、北海道では、56年、優生手術が1000件を突破したことを受けて記念誌を発行して他の都道府県にも配り、自画自賛していた。

しかし、国は、都道府県から上がってくる手術件数の報告に満足しなかった。そればかりか、手術件数が伸び悩んでいることに焦りを感じ、都道府県に対して手術件数を増やすようさらに発破をかけるようになった。

例えば、57年、厚生省公衆衛生局精神衛生課長は、都道府県の衛生主管部宛てに、次のような文書を送付した。

「優生手術の実施件数は逐年増加の途を辿っているとはいえ予算上の件数を下回っている実情であります」

「各府県別に実施件数を比較してみますと別紙資料のとおり極めて不均衡でありまして、これは手術対象者が存在しないということではなく、関係者に対する啓蒙活動と貴職のご努力により相当程度成績を向上せしめ得られるものと存ずる次第であります」

「本年度における優生手術の実施につきまして特段のご配慮を賜わりその実をあげられるよう御願い申し上げる次第であります」(厚生省公衆衛生局精神衛生課長大橋六郎『厚生省公衆衛生局精神衛生課長書簡』57年4月27日)

つまり、厚生省にとって優生手術の実施件数を増やすことは各都道府県の「成績」に当たり、「成績」が不良な都道府県は「関係者に対する啓蒙活動」と「努力」によって「成績」を向上させよと積極的に鼓舞していたのである。

記者会見で質問に答える60代の原告女性の義姉(左)=2019年5月28日午後4時35分、仙台市青葉区、小玉重隆撮影

記者会見で質問に答える60代の原告女性の義姉(左)=2019年5月28日午後4時35分、仙台市青葉区、小玉重隆撮影 以上から、国が都道府県に対して手術件数を増加させるように積極的に要請し、それを受けて、都道府県が競い合うようにして優生手術を実施していったという構図が見えてくる。

さらに、国は、優生思想を学校教育の場でも普及させた。

例えば、当時の高校の保健体育の授業では、優生思想について指導することが学習指導要領に定められていた(『高等学校学習指導要領』大蔵省印刷局、1960年)。

また、高校生向けのある教科書には、次のような問題が掲載されていた。

次の各文について正しいものには〇、正しくないものには×を( )の中に記入せよ。

( )1 …(略)…

( )2 劣悪な遺伝を除去し、健全な社会を築くために優生保護法がある。

( )3 …(略)…

( )4 …(略)…

解答 1-(略) 2-〇 3-(略) 4-(略)

(国立公衆衛生院田多井吉之介ら著『新編高等学校保健体育 教授資料・評価編』株式会社好学社、1969年)

別の教科書には、遺伝学的にみて健全な者同士の結婚を勧め、結婚をする際は自分や相手の家計に遺伝病患者がいないか調べるべきであると記載されていた(今村嘉雄ら著『高等保健体育』株式会社大修館書店、1970年)。なお、そこで「遺伝病」とされている疾患は、無知と偏見によって遺伝性とされているだけであり、医学的根拠は全くない。

このように、国は、学校教育を通じて、全国民に対して優生思想を流布・浸透させ、定着させてきたのである。

旧優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者に対して、一時金を支給するなどとする救済法が全会一致で可決、成立した参院本会議=2019年4月24日午前10時51分、国会内、仙波理撮影

旧優生保護法に基づく強制不妊手術の被害者に対して、一時金を支給するなどとする救済法が全会一致で可決、成立した参院本会議=2019年4月24日午前10時51分、国会内、仙波理撮影以上のような国による積極的な働きかけの結果、記録が残っているだけでも、48年から96年までの間に、本人の同意を得ない優生手術(強制不妊手術)が16518件も行われた。

その他に、本人の同意がある手術とされているハンセン病患者に対する不妊手術は1551件とされているが、これも半ば強制的に同意させられたものであると考えられる。ハンセン病療養所内では、婚姻をするために半ば不妊手術が強制されていたという実態があるからだ。その他にも半ば強制的に同意を得させられた人は少なくないだろう。

要するに、上記の数字は一例であり、統計に表れていない暗数が相当あると思われる。

以上のように、国の施策は非常に積極的なものであった。そうであるのに、国は、96年に旧優生保護法を母体保護法に改正しただけで、被害者らに謝罪することもなく、被害を放置し続けた。

暴力的に人の生殖機能を奪っただけでなく、その後、その被害を放置し続けた国の責任は非常に重いと言わざるを得ない。

本件は、ハンセン病患者の強制隔離という忌まわしい歴史に並ぶ、国家によるみぞうの人権侵害事案といって間違いない。

筆者は、東京大学公共政策大学院に設けられていた医療政策教育・研究ユニット(2016年3月までの6年間で講座は修了)の元で実施されていた「医療政策実践コミュニティー」(H-PAC)において活動してきた。「医療を動かす」をミッションに掲げ、患者・市民、政策立案者、医療提供者、メディアといった立場の社会人らが集まり、テーマごとに共同研究や政策提言など実践的な活動を促すものだった。

筆者は、H-PACの「医療基本法制定チーム」のチームリーダーとして活動し、現在も仲間とともに「医療基本法」の制定に関わる活動をしている。

制定を目指す医療基本法とは、どのような法律であるか。

それは、一言でいえば、「医療政策の基本理念を定めたグランドデザイン」である。

基本法とは、その政策分野の基本理念や進むべき方向性を示すものである。わが国では、教育分野や環境分野など、重要な政策分野には基本法を作ることが通例となっている。その結果、現在、基本法と名のつく法律が計40本程度存在している。

医療分野全体を束ねる基本法は存在していない。

ただ、新法を制定しようという動きが活発になっており、今年2月には、超党派の国会議員からなる「医療基本法の制定に向けた議員連盟」(会長:尾辻秀久参院議員、事務局長:羽生田俊参院議員)が発足した。筆者も、第2回の議員連盟の会合で参考人として意見を述べた。

こういった動きが出てきており、この国の医療政策は大きく変わろうとしている。

そこで、以下、この旧優生保護法の問題を、医療基本法という文脈の中で考えてみたい。

医療基本法の制定にむけた議員連盟の設立総会=2019年2月6日、前田哲兵さん撮影

医療基本法の制定にむけた議員連盟の設立総会=2019年2月6日、前田哲兵さん撮影医療基本法とは、医療政策の基本理念を定めたグランドデザインであると述べた。

この点、その基本理念に掲げられるべきものの一つとして、「医療は、患者と医療者の相互の信頼関係のもとに提供されなければならない」というものが挙げられている。

筆者も、そのような「患者と医療者の相互信頼関係」が医療政策の基本理念の一つとなることには賛成だ。ただし、当然ではあるが、そのような信頼関係は一朝一夕に生まれるものではない。信頼関係とは、法文にそのように書いただけで実際に生まれてくるものでは決してない。

では、どのようにすれば信頼関係を醸成できるだろうか。

ここで、優生保護法の問題を振り返ってみよう。

原告の請求棄却を受け「不当判決」の旗を出す弁護士=2019年5月28日午後3時3分、仙台市青葉区、小玉重隆撮影

原告の請求棄却を受け「不当判決」の旗を出す弁護士=2019年5月28日午後3時3分、仙台市青葉区、小玉重隆撮影 これまで述べてきた通り、優生手術は国が積極的に主導した施策であった。国は、都道府県に発破をかけて手術件数を競わせ、さらに、学校教育の場にまで優生思想を浸透させる徹底ぶりであった。

ただ、ここで一つ確認しておきたい。

それは、「実際に手術を行ったのは誰か」ということである。それは国でも都道府県でもなく、医療者である。つまり、医療者は「国から言われるがままに優生手術を行ってしまっていた」という点において、非人道的な施策の「道具」として利用されていたといえるのではないだろうか。

誤解してほしくないが、私は、当時の医療者を責めるつもりはない。むしろ、国が流布し続けた優生思想が蔓延(まんえん)する社会の中においては、医療者も被害者であったとすらいえる。しかし、医療者が国の非人道的な施策の「道具」として利用されていたという事実から目を背けてはいけないと思う。

では、本来、医療者は、優生保護法の問題について、国に対してどのように対応すべきであったのか。

ここでは、まず、世界医師会のリスボン宣言の前文を見てみたい(なお、①②③は筆者挿入)。

医師は、常に自らの良心に従い、また常に患者の最善の利益のために行動すべきであると同時に、それと同等の努力を患者の自律性と正義を保証するために払わねばならない。

①以下に掲げる宣言は、医師が是認し推進する患者の主要な権利のいくつかを述べたものである。

②医師および医療従事者、または医療組織は、この権利を認識し、擁護していくうえで共同の責任を担っている。

③法律、政府の措置、あるいは他のいかなる行政や慣例であろうとも、患者の権利を否定する場合には、医師はこの権利を保障ないし回復させる適切な手段を講じるべきである。

(日本医師会訳『患者の権利に関する世界医師会リスボン宣言』2005年)

ここでは非常に崇高な理念がうたわれている。つまり、①「患者の権利」を医療者が提唱していること、②医療者はその患者の権利を擁護すべき責任を負っていること(患者の権利擁護者としての医療者)、③医療者は、患者の権利を否定する国の政策に対しては抵抗すべきことである。

これを本件に引き直してみると、①リスボン宣言では、患者の権利として「差別なしに適切な医療を受ける権利」や「患者の自己決定権」などが挙げられており、優生手術がこれらの権利を侵害していることは明らかである。

②そのため、医療者は、国が行っている非人道的な施策を妄信して優生手術を行うのではなく、「我々は患者の味方だ。患者を差別することは我々が許さない。患者の権利を侵害する優生手術を行うことなどできない」と言って手術することを拒否し、③さらに、国に対して、「優生保護法のようなひどい法律は直ちに廃止せよ」と物申して制度を改善させるべきであった。

イメージ写真 Sellwell/Elvira Koneva

イメージ写真 Sellwell/Elvira Konevaでは、どうして医療者には、そのような役割が期待されるのであろうか。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください