2019年05月28日

「日本最大の工事現場」渋谷=撮影・筆者

「日本最大の工事現場」渋谷=撮影・筆者前回、渋谷を「日本最大の工事現場」と表現したが、その用法には先例がある。

東西ドイツの統合が実現した後のベルリンでは、かつて壁があった場所が帯状の空白地帯となっていた。冷戦中は一触即発の危険地帯として監視と警備が終日繰り広げられていた場所は、冷戦が終結してしまうと市内中央に出現した、自由に開発が可能な白紙のキャンパスとなり、多くのグローバル企業がそこに進出しようとしのぎを削り始める。

筆者が訪ねた時、まさにその建設の真っ只中で、重機が唸りをあげる中、あちこちに張り出されたサインボードに「ヨーロッパ最大の工事現場 Die größte Baustelle Europas」のコピーが誇らしげに描かれていた。

最近の渋谷も、赴く間隔が少し開くと、以前はあったはずの建物がすっかり消えてなくなり、周辺を含めたあたり一角が工事のためのフェンスに囲まれている。しばらく経って再訪すると、隆々とした鉄筋を組み上げた建設中のビルを見上げることになり、やがて新しい高層ビルの全貌が明らかになってゆく。駅を降りて工事現場を迂回して造られた仮設の歩行者通路を歩きながら往時のベルリンを思い出していたのは、その建設スケールの大きさが共通するだけでなく、渋谷もまた「冷戦」終了後に生まれ変わろうとしているからだ。

1964年五輪後の渋谷を変貌させた立役者は二つの商業資本だった。「伊豆戦争」「箱根山戦争」として語り継がれる熾烈な開発競争を繰り広げた五島慶太率いる東急と堤康次郎の西武の争いは戦後、後継者たちによって渋谷を舞台に再燃した。67年に東急百貨店本店が開業すると翌年に西武百貨店が渋谷店を開業させる。73年にはパルコパート1をオープンさせ、パルコパート2(75年)、パート3(81年)と公園通りを中心に新規出店を重ねた西武セゾングループに対して、東急は109(79年)、ONE-OH-NINE(86年)、ONE-OH-NINE 30's(88年)を造って駅前の東横百貨店と本店までの間を繋いだ。

こうして東急と西武が開発を競い合うことで渋谷は流行発信基地としての魅力を高め、特に若い世代を集客して「若者の街」と呼ばれるようになる。

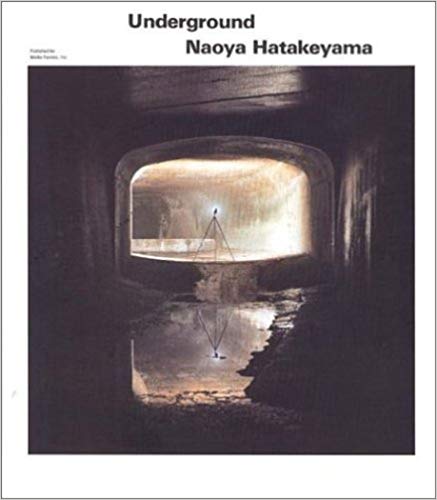

次々に新しい風俗を生み出す渋谷の街では多くの写真が撮られ、メディアを席巻した。そんな中で筆者にとって最も印象に残ったものが畠山直哉の写真集『アンダーグラウンド』(メディアファクトリー、2000年)に収められた作品だった。それは前稿で取り上げた渋谷川の写真だった。

畠山直哉『アンダーグラウンド』

畠山直哉『アンダーグラウンド』畠山は地上に川が姿を現す稲荷橋の側から川の中を歩いてみる。外から差し込む光が届く範囲では眼が利き、川底に張り付いたゴミやトンネルの中を飛ぶコウモリが見えていた。だが、やがて一切の光が届かなくなる。写真集に添えられた文章から引いてみよう。

真っ暗な空洞にぼんやりと立ち、辺りを見回してみるが、視野のすべて、光の刺激は完全にゼロで、眼を開けているのにつぶっているような。

それでも僕の眼球は空しい運動を止めず、何かを見ようとしている。足元の水も僕の両手両足も、こうもすべてが真っ黒で見えないと、それが在るのかどうかさえも分からなくなる。いまかろうじて「在る」と感じることができるものは、こうしてものを想う僕自身の「意識」のみということになるのだろう。

そこで畠山はストロボを灯して川の内部を写した。淀んで汚れた水、流れてきたゴミ、ネズミの死骸……。一瞬の光がそれらを照らし出し、また闇の中に深く沈んでゆく。

畠山はその写真集に「Cimmerian Darkness and Stygian Gloom」という副題を付けた。Cimmerianはギリシャ神話に出てくる夜が永遠に続く国、Stygianは現世と冥府を分ける三途の川だ。いずれも形容詞となって闇のとてつもない深さを強調している。

東京のまん中を流れる、このコンクリートで固められた川に降り立つと、そこに人間の気配は何もない。地上からわずか5メートル降りただけだというのに、僕は何光年も離れた別の場所にいるような気がする。

畠山が写真を撮影したのは90年代、「若者の街」という形容が定着し、渋谷が最も喧騒に溢れていた時期だ。

都市風俗をよく取材していた時期だったゆえに筆者もしばしば訪ねた。駅を出て、1日に少なくとも20万人が横断するという(田村圭介『迷い迷って渋谷駅――日本一の「迷宮ターミナル」の謎を解く』光文社)駅前のスクランブル交差点を渡る段階で既に人に酔うような気分になっていた。書くネタに困ったときは、センター街が見下ろせるマクドナルドの角の席に座ってぼんやりと人波を観察していた。

しかし、最新の流行が覇を競う、そんな「地上」から5メートル下に潜れば底知れぬ深さの闇がある。闇の深さを示すことで畠山は光の眩さを際立たせた。当時の渋谷らしさを最も鮮烈に感じさせてくれた写真は、筆者が知る限り、渋谷の街を写さない畠山の作品だった。

そんな渋谷は21世紀に入って新しいステージに入った。東京急行電鉄本社を訪ねて現在進行中の再開発について尋ねる。「きっかけになったのは2002年に新しく作られた副都心線と東横線の相互乗り入れが決まったことですね」。同社渋谷開発事業部開発推進グループ統括部長の三木尚が言う。

副都心線は既に西武池袋線、東武東上線と相互乗り入れをしており、渋谷で東横線と相互乗り入れをすれば、副都心線を介して西武の車両が東急の路線を、東急の車両が西武の路線を走ることになる。ライバルとして競い合ってきたイメージが強い西武――正確に言えば堤義明が引き継いだ鉄道事業と堤清二が差配をふるった流通部分を分けて考える必要があるが――と東急の乗り入れ実現の暁に「1世紀越しの握手」と見出しを打った記事もあった(日経新聞2013年3月15日付)。

そして東急が握手した相手は西武だけではない。東横線は都心から横浜までの到達時間をJRと競ってきた。特に埼京線路線を経由するJRの湘南ライン登場後、その競争はシビアになっていた。しかし東横線渋谷駅が

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください