この楽曲を作った寺島尚彦さんの次女が6月23日に思いを寄せる

2019年06月23日

米軍からの返還地に作られた読谷村にある『さとうきび畑』の歌碑広場=大塚勝久さん撮影、寺島夕紗子さん提供

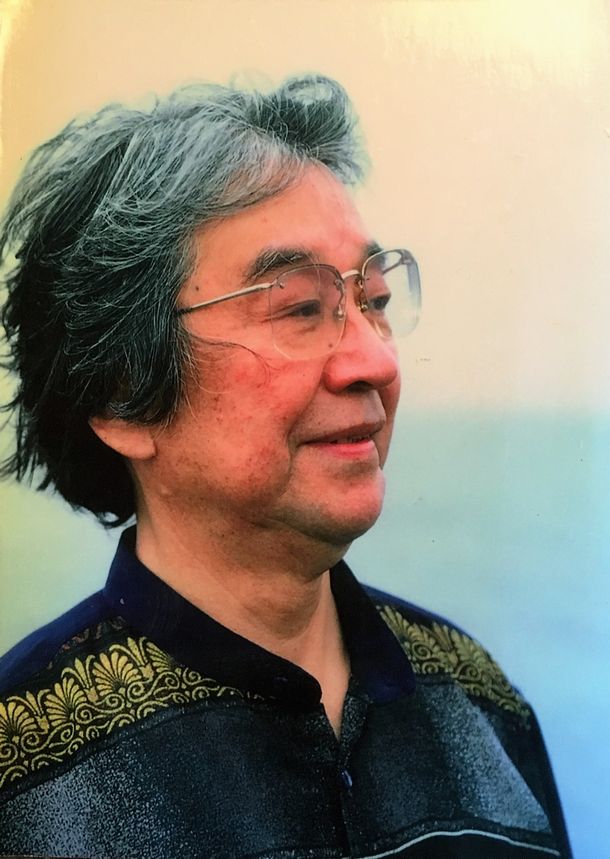

米軍からの返還地に作られた読谷村にある『さとうきび畑』の歌碑広場=大塚勝久さん撮影、寺島夕紗子さん提供寺島尚彦(てらしま・なおひこ)

作曲家

1930年生まれ。「さとうきび畑」など作詩も多数。東京藝術大学在学中に毎日音楽コンクール3位入賞。卒業後、コンボバンド「寺島尚彦とリズムシャンソネット」を結成しピアニストとしても活躍。NHK「みんなのうた」や「全国学校音楽コンクール」の課題曲、全国の学校の校歌など作品を多数提供。「うたう足の歌」で日本レコード大賞童謡賞、「さとうきび畑」で日本レコード大賞金賞、及び遠藤実歌謡音楽大賞受賞。

寺島夕紗子(てらしま・ゆさこ)

ソプラノ歌手

雙葉高等学校卒業。東京藝術大学及び同大学院修了。文化庁在外研修員としてスペインで研鑽を積む。国内外での演奏活動のほか、NHKはじめ全国のテレビ、ラジオ番組にも多数出演。父・寺島尚彦作「さとうきび畑」「緑陰」等3枚のCDをリリース。また書籍、新聞、雑誌への執筆活動も展開。洗足学園音楽大学講師。

2003年7月、最後の沖縄訪問。辺戸岬で海を見つめる寺島尚彦=大塚勝久さん撮影、寺島夕紗子さん提供

2003年7月、最後の沖縄訪問。辺戸岬で海を見つめる寺島尚彦=大塚勝久さん撮影、寺島夕紗子さん提供大学卒業後しばらくして、作家の由起しげ子さんの紹介で、当時フランスから帰国したばかりで伴奏者を探していたシャンソン歌手・石井好子さんと知り合った。好子さんに気に入られた父は、コンボバンド「寺島尚彦とリズムシャンソネット」を結成して日本全国を回る演奏旅行に明け暮れた。ひと月30回に及ぶこともあったコンサートをこなしながらも、父は作曲家として作品も次々に生み出し、それらはテレビやラジオで流れるようになっていた。

厳しい音楽業界の中でキャリアを少しずつ、それでも確実に積みながら精力的に仕事をしていたそんな日々の先に、沖縄との運命的な出会いが待っていた。

1964年6月、沖縄音楽協会主催・石井好子リサイタルのために、父は初めて沖縄を訪れた。当時の沖縄はまだアメリカの統治下にあり、「入国」にはパスポートが必要な時代だった。旅好きの父にとって、沖縄で目にする南国そのものの風景は心弾むものだったことだろう。

コンサートを終えた翌日、梅雨明け直後の南国晴れの空の下、父は案内を申し出てくれた地元の人に喜んで同行した。しかし、ひめゆりの塔や戦跡を巡っているうちに父の胸は次第に重苦しくふさがれ、やがて摩文仁の丘一帯に広がる、見渡すかぎりのサトウキビ畑に着いたときには言葉少なになっていた。その当時の記憶を父は書き残している。

「車から降りて土の道をどのくらい歩いただろうか、気がつくと私の背丈よりずっと高く伸びたサトウキビ畑の中に埋もれているのだ。熱い南国の陽ざしとぬけるように青い空。その時だった。『あなたの歩いている土の下に、まだたくさんの戦没者が埋まったままになっています』天の声のように言葉が私に降りかかり、一瞬にして美しく広がっていた青空、太陽、緑の波うつサトウキビすべてがモノクロームと化し、私は立ちすくんだ。轟然と吹き抜ける風の音だけが耳を圧倒し、その中に戦没者たちの怒号と嗚咽を私は確かに聴いた。それから摩文仁の丘の頂上に立つまで、どこをどう歩いたのか、私の記憶は途絶えたままである」寺島尚彦さんが1964年6月、初めて訪れた沖縄での記念写真=寺島夕紗子さん提供

(「さとうきび畑 ざわわ、通りぬける風」小学館より引用)

父が34歳の時だった。その日から73歳の生涯を終えるまで、父の心の中には一生忘れられない記憶となってその風の音がすみつき、やがて『さとうきび畑』の誕生へとつながる。今にして思えば、父が痛みともいえるほどの思いでこの歌を書き上げたのは、沖縄の海のかなた、ニライカナイに眠る多くの魂に揺り動かされたからに違いない。人には誰も、見えざるものの力で導かれる瞬間があり、父にとってはまさにこの瞬間こそがその時だったのだろう。

そうは言っても『さとうきび畑』はそれからすぐに完成したわけではない。父にとって衝撃ともいえる沖縄の旅から戻って、作曲家として自分のこの思いをなんとか作品にして残したい、本土に伝えたいとの思いに駆られて一気に詩を書き上げたものの、唯一あの時の風の音を表す言葉が見つからない。

〈ざわざわ〉ではうるさすぎ、〈さわさわ〉では優しすぎる……。

そこから1年半の歳月を経たある日、〈ざわわ〉というフレーズをようやく父は生み出した。なおかつ自分が感じた思いを表すために何度もこの風の音を繰り返す手法をとり、11節からなる詩の中に66回〈ざわわ〉を繰り返し、一度も転調をすることなく、変わらぬ悲しみの中に平和への祈りを込めた。

こうして出来上がった歌は10分を超えたため、テレビやラジオで取り上げられる機会も少ないだろう、と発表当初は父自ら「流行ることを拒否した歌」と表現したが、それでもこの長さを変えようとはしなかった。

『さとうきび畑』は、誰かの特定の歌手のために書いたわけではない。またモデルもいなければ「私」を男性とも女性とも特定していない。さらに言うなら「沖縄」という言葉もどこにも入っていない。

ただひとえに父の深い思い入れのもとで生まれた歌だったが、ベトナム戦争の激化や折からのフォークソングブームなど、当時の時代や人々が求める平和への思いと共に、歌声喫茶などを通して少しずつ人々の心に浸透していった。なによりも父と交流のあった森山良子さんがこの歌をいつも傍らに置いてくださったことで、現在に至るまでこの歌は多くの人に歌い継がれてきた。

後年、父はよく『さとうきび畑』のことを独り立ちしていった息子のようだ、と表現していた。その後の人生に大きな影響を与えた初めての沖縄訪問以来、父が2度目に沖縄に行ったのは、なんと31年後の1995年のことだった。沖縄戦を知らない自分が書いた歌を沖縄の人たちがどのように受け止めているのか、という不安に近い思いを長年持ち続けていた父にとって、この再訪は30歳に近い息子『さとうきび畑』がもたらしてくれた、沖縄の人々との新たな絆と実りとなった。

私はこの歌より後に生まれた。我が家にリハーサルやレッスンのために訪れる多くのアーティストたち、そしてテレビやラジオから流れる「ざわわ」は、ものごころつく頃にはすでにいつも私の周りにあった。

私には「鉄の雨」の意味は分からなかったが、「父は死んでいった」の意味は分かったのでこの歌を好きになれなかった。その私もやがて歌手になり、初めて『さとうきび畑』をコンサートでリクエストされた時に感じた思いは「照れ」がたくさん、そして「抵抗」がほんの少し。当時は父も元気で、まだ学生の延長のような気分で気負っている私にはこの歌をうたうことは面はゆいことだった。

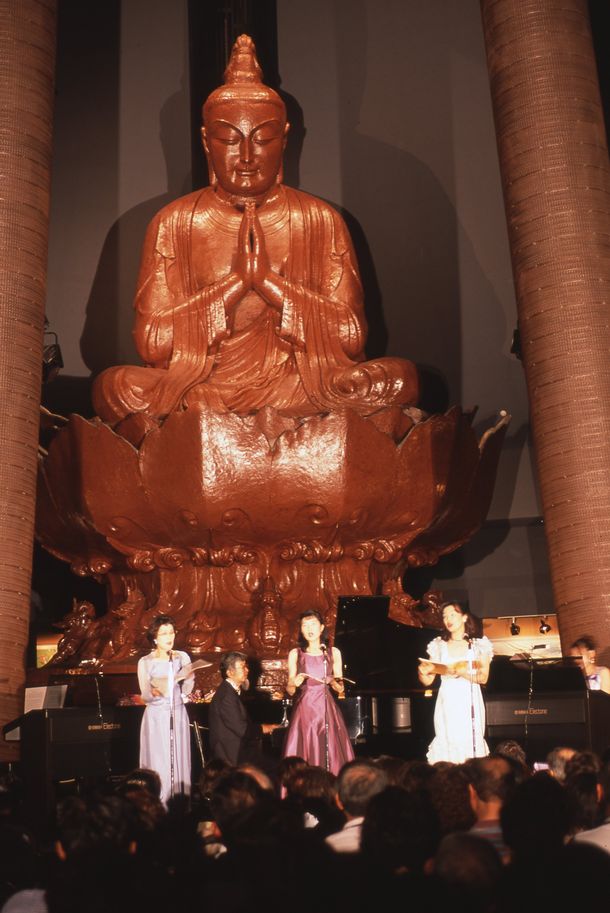

2002年6月、沖縄平和祈念堂で開いたファミリーコンサート=大塚勝久さん撮影、寺島夕紗子さん提供

2002年6月、沖縄平和祈念堂で開いたファミリーコンサート=大塚勝久さん撮影、寺島夕紗子さん提供父の晩年の数年間は、同じく歌手である母や姉と4人で、全国各地でファミリーコンサートを行い、ステージでこの歌への思いを語る父の姿をずっと見てきた。父との沖縄での初共演は殊に忘れられない。くしくも9.11同時多発テロの3日後というタイミングとなったこのコンサートでは、会場に隣接する普天間基地の異様な厳戒態勢の中、満席のお客様は穏やかな空気の中で深く心を開いて、私たちの演奏を聴いてくださった。多くの方々が静かに声もなく涙を流していて、現代の「平和」への遠い道のりを痛感した日でもあった。その時以来、今日まで数えきれないほど沖縄でこの歌をうたってきているが、どんな時も客席は私をしっかりと受けとめて、新たなエネルギーを与えてくれる。

父は2004年に他界した。晩年の口癖は「あといくつ、戦争を悲しむ歌を書けばよいのだろう」だった。

沖縄戦からは長い年月が流れ、風化の文字が踊り、世界はイラク戦争に注目し、戦後はいつ戦前にすり替わるか分からないような怪しい雲行きになっていた。そしてその中で『さとうきび畑』は日本だけではなく海外でも歌われるようになっていた。

2003年8月、父・尚彦と共演する夕紗子=寺島夕紗子さん提供

2003年8月、父・尚彦と共演する夕紗子=寺島夕紗子さん提供果てしない平和への希求は、2012年には、沖縄戦における米軍の最初の上陸地点のひとつである沖縄県読谷村の、東シナ海を見渡すサトウキビ畑の中に、『さとうきび畑』の歌碑が建立されるという形にもつながった。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください