2019年07月01日

茅ヶ崎にある開高健記念館を訪ねた後、少しだけ足を伸ばしてみた。

JR茅ヶ崎駅から東海道線(新幹線ではない在来線の方)に乗れば約30分で鴨宮駅に着く。

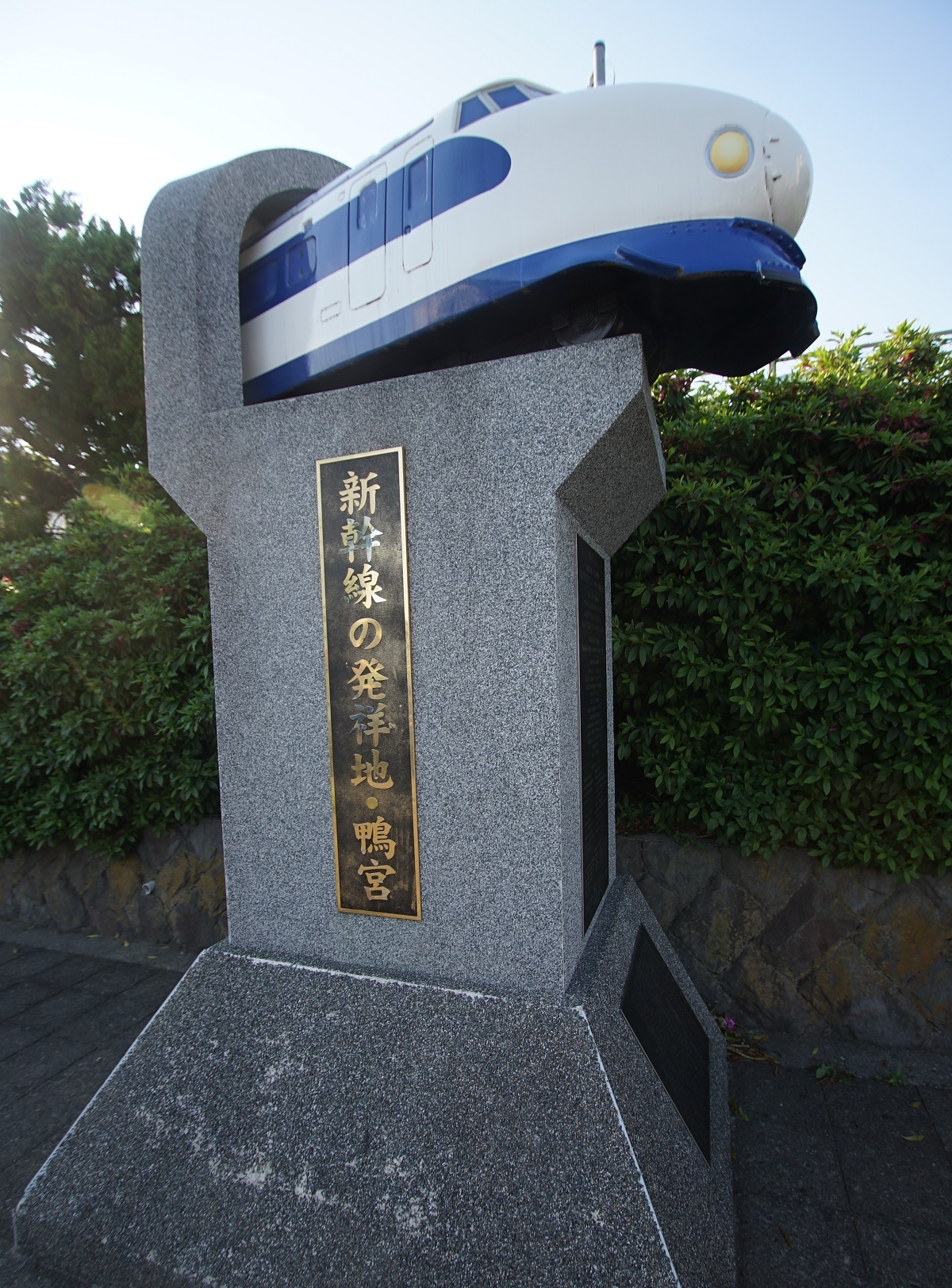

鴨宮の新幹線記念碑=撮影・筆者

鴨宮の新幹線記念碑=撮影・筆者それは、そこが日本で最初に新幹線が走った場所であることを示している。

鴨宮駅からさらに東海道線で小田原方面に向かうと、山の方から新幹線が接近してきて酒匂(さかわ)橋で平行に並ぶが、橋を渡る手前の細長い三角地帯の場所には、かつて新幹線の開業に向けて各種の実験をしていた車両の基地が造られていたのだ。

そこから東側に伸びる約10kmの実験線――鴨宮モデル線区と呼ばれていた――で62年から走行実験が開始される。最終的に実験線は神奈川県綾瀬市まで総延長32kmに達した。

2020年の東京五輪までカウントダウンが始まっている今も、山梨の実験線ではリニア新幹線が走っている。五輪と新幹線のペアがふたつ、半世紀余の時間を跨(また)いで成立している。そこで温故知新の思いから、かつての新幹線の実験線があった場所を訪ねてみた。

この鴨宮モデル線区に営業運転に先行した試験車両が走っていた時期は、64年五輪に向けて日本全国が期待を膨らませていた時期と重なる。東海道新幹線を東京オリンピックに間に合わせるように完成させなければならない、多くの人がそう考えていたはずだ。

しかし、この実験線に至るまでの前史が、実は新幹線にはある。

遠慮なしに時計の針を逆回しすれば新幹線のルーツは明治時代の“改主建従論”にまで遡れる。日本の官有鉄道は軌間(レールとレールの間の幅)が1067mmだ。これは他の国でも採用例があるが、標準的な軌間1435mmよりも狭いので狭軌と呼ばれる。狭軌を採用する理由は車両からトンネルなどまで全てが小さくて済むので建設費が安いからだ。明治政府は早く鉄道を敷くことを優先し、狭軌を選んだ。

しかし狭軌には高速化に不適だという欠点がある。確かに「気をつけ」の号令で行儀正しくつま先を揃えて立つ姿勢は、実は不安定で、肩をこつんと押されるだけでよろけてしまう。少し行儀悪くてもつま先の間を広げて立ったほうが安定するのと同じで、幅の広いレールの上を走ったほうが鉄道車両は走行安定性が高まる。

そこで日本の鉄道網の弱点を克服するために、敷設建設をいったん減速させても標準軌への改軌を実施すべきだという声が出る。これが“改主建従論”だ。最初に旗振り役になったのが、1908年に第二次桂太郎内閣で鉄道院総裁になった後藤新平だった。

しかし内閣総辞職と共に後藤も鉄道院総裁を辞任し、続いて成立した西園寺公望内閣は標準軌への改軌政策を財源の目処が立たないとして葬り去ってしまう。地元選挙区の期待を背負って改軌よりも鉄道建設を優先すべきだという“建主改従論”を唱える政治家は多かった。

以後、何度も改軌案は、提案されては否決され、を繰り返し、1919年に原敬内閣で「我ガ鉄道ハ狭軌ニテ可ナリ」の院議が可決されたことで、改主建従論に正式に終止符が打たれた。

この時、鉄道院技監の島安次郎が院議への捺印を拒否して辞職するなど、多くの改主建従論者が鉄道院を去った。彼らの受け皿になったのが南満州国鉄道、つまり満鉄だった。日清戦争で手に入れた満鉄は初めから標準軌であり、改軌の必要はない。そんな満鉄を舞台に鉄道技術者たちが存分に腕をふるって作り上げたのが特急あじあ号である。あじあ号は満州事変で建国された満州国の首都新京と大連までの701kmを最高速度130km/hで疾駆し、8時間30分で結んだ。

奉天駅を発車する満鉄の特急あじあ号=1935年ごろ

奉天駅を発車する満鉄の特急あじあ号=1935年ごろ とはいえ満州事変によって拡大した中国との戦線は、日本国内の鉄道にも軍事輸送力の増強を求めるようになった。

その結果、一度は葬られた改軌論が別線建設論として再び着火される。東海道、山陽道から対馬海峡をトンネルで横断し、朝鮮戦争から中国に至る高速専用鉄道を在来線とは別に建設する案が出され、島安次郎など改軌論者がその計画策定に参加した。

1964年、鴨宮へ輸送される東海道新幹線の0系量産先行車。左は特急「おおとり」。狭軌の特急電車とくらべると標準軌の新幹線の車体幅の広さがわかる

1964年、鴨宮へ輸送される東海道新幹線の0系量産先行車。左は特急「おおとり」。狭軌の特急電車とくらべると標準軌の新幹線の車体幅の広さがわかるこの“弾丸列車計画”は結局、戦局悪化で陽の目をみなかったが、戦後になって蘇る。1955年、日本国有鉄道(国鉄)の第4代総裁に十河(そごう)信二が就任。満鉄出身で標準軌の強みを身に染みて知っている十河は、就任直後に標準軌による新幹線建設の調査を命じ、島安二郎の息子の秀雄を技師長に迎えた。「親父さんの弔い合戦をやらないか?」がくどき文句だったという(近藤正高『新幹線と日本の半世紀――1億人の新幹線―文化の視点からその歴史を読む』交通新聞社新書)。

1957年5月30日に鉄道技術研究所が設立50周年記念講演会を催し、「超特急列車、東京〜大阪間三時間への可能性」と題して新幹線構想を披露。7月には国鉄本社内に東海道新幹線に関する「幹線調査室」が設置される。

しかし――。これは今では想像しにくい話だが、当時、新幹線計画は極めて不人気

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください