2019年07月29日

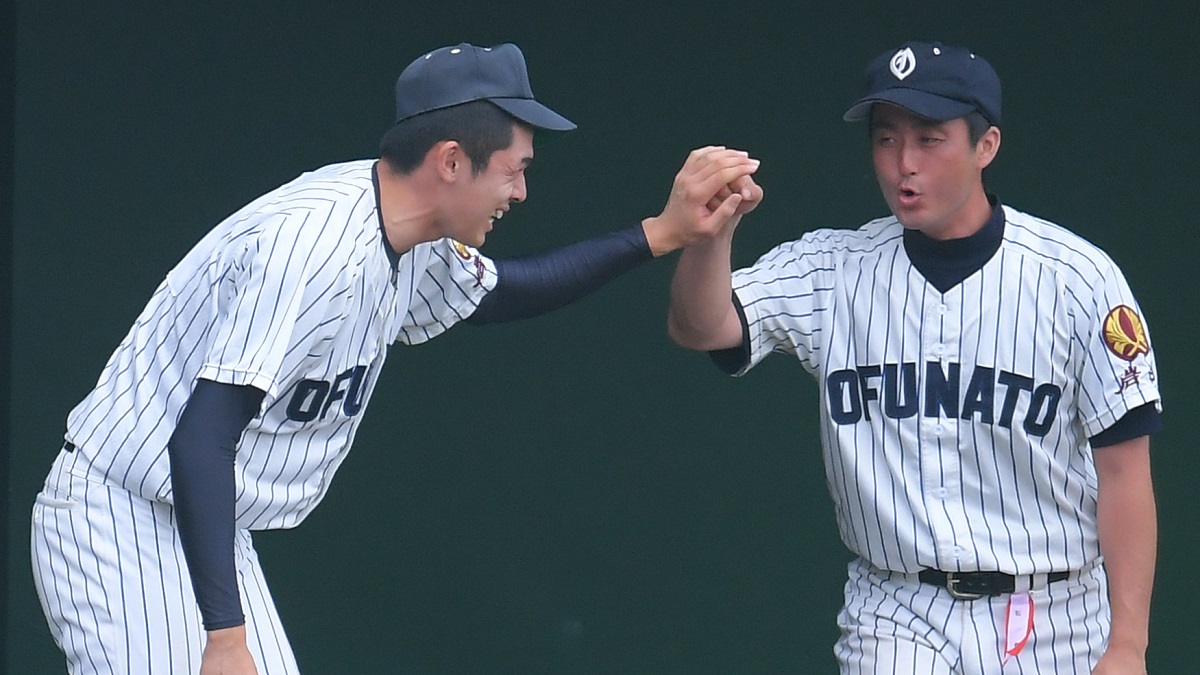

岩手大会で優勝した花巻東の校歌を聞く大船渡の佐々木朗希投手(左から2人目)=2019年7月25日、盛岡市の岩手県営野球場

岩手大会で優勝した花巻東の校歌を聞く大船渡の佐々木朗希投手(左から2人目)=2019年7月25日、盛岡市の岩手県営野球場大船渡高校の剛腕、佐々木朗希(投手)が岩手県大会の決勝に登板しなかったことの是非をめぐり賛否両論の意見が飛び交っている。大船渡がこの夏に戦った6試合中、佐々木が投げたのは4試合。残した結果は次の通りである。

7/16 2回戦(遠野緑峰)2回、19球、0安打、2三振、0失点

7/18 3回戦(一戸) 6回、93球、0安打、13三振、0失点

7/21 4回戦(盛岡四) 12回、194球、7安打、21三振、2失点

7/22 準々決勝(久慈) 登板なし

7/24 準決勝(一関工) 9回、129球、2安打、15三振、0失点

7/25 決勝(花巻東) 登板なし

合計 4試合、29回、435球、9安打、51三振、2失点、防御率0.62

圧倒的な数字が並んでいる。準決勝を129球投げて完封して、翌日の決勝を休ませたわけだが、私は國保陽平監督(32)の決断が見事だったと思う。決勝の前にもう1日休養日があればよかったという意見が多いが、私もそれに1票入れたい。日本的な高校野球の戦術では「1回の連投くらいでは肩・ヒジに深刻なダメージは残らない」と考えられているが、2013年のセンバツ大会で済美(愛媛)の安樂智大(現楽天)が5試合で772球を投げたことがアメリカの野球関係者から猛烈にバッシングされたあたりから、投げ過ぎに対する反対意見が多くなっている。

こういう話に「アメリカ」が出てくると、必ず反発する人が一定数いる。「日本は日本」という主張になるのだが、一人のピッチャーを酷使する起用法はプロ野球の世界でも駆逐されている。その結果、日本のプロ野球は優秀なピッチャーを多く輩出し、WBC(ワールド・ベースボール・クラシック)などの国際大会で上位の成績を残すことが多くなった。この流れは高校野球に当てはめてもピントがずれていないと思う。

早稲田大学野球部初代監督として有名な飛田穂洲(とびた・すいしゅう)が書いた『熱球三十年――草創期の日本野球史』(中公文庫)という本にもこれと共通する話が出てくる。アメリカ遠征先での試合で谷口五郎というエースが痛くて投げられないと訴えたとき、飛田監督は「肩が抜けても本望じゃないか。君は本当の早稲田野球部精神というものをまだ知っていない。死ぬまでやるのが早稲田の選手なんだ」と叱咤すると、安部磯雄野球部長は「投げられぬというものをむりやり投げさせようという法がありますか」「他の人を投手になさい」と飛田監督にダメ出しする。

これは今から98年前、大正10年の話である。つまり、佐々木を決勝戦で投げさせなかった國保監督に対する批判は、98年前の野球人にも及ばないと言ってもいい。

國保監督に対しては昨年夏の岩手県大会を見てから興味が沸き、インターネットで情報を探った。同姓同名で経歴も同じ人物に繋がり、その選手は筑波大を卒業するとアメリカに渡り、独立リーグでプレーしていた。回りくどい言い方はやめよう。國保監督はメジャーリーガーへの道を模索する“元プロ”だったのだ。

アメリカのプロ野球を経験している野球人が、9回(129球)を投げて完封した選手を、翌日の試合に投げさせるわけがない。つまり、佐々木を岩手県大会の決勝戦に投げさせなかったことをめぐる是非論は、日本的野球観とアメリカ的野球観の対立という話にもなる。

大船渡の國保陽平監督(32)は、佐々木朗希(左)の将来を優先させた

大船渡の國保陽平監督(32)は、佐々木朗希(左)の将来を優先させた日本的野球観を象徴するバントに対しても同じ傾向が見られる。私が見た昨年夏の岩手県大会2回戦、盛岡三戦での大船渡のバントはゼロ(盛岡三はその年の春季大会で準決勝に進出している)、そして今夏4回戦の盛岡四戦はゼロ(盛岡四は今春の準優勝校)、準々決勝の久慈戦は1個だった。相手が強く、スコアが接戦になってもバントではなく強打に活路を見出そうという姿勢が2016年夏、甲子園で優勝した作新学院に重なった。

佐々木朗希が決勝戦に登板しなかった原因の1つに

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください