国や自治体の絶滅危惧種の調査を支えたアマチュア愛好家がなぜ消えていったのか……

2019年08月10日

ウスバシロチョウを採集して喜ぶ小学生=神奈川県相模原市

ウスバシロチョウを採集して喜ぶ小学生=神奈川県相模原市種の絶滅をゼロにする目標の年が、来年に迫っています。2010年に名古屋で開かれた生物多様性条約締約国会議(COP10)で決まった「愛知目標」の一つですが、国内では今、生物保護の基礎データとなるレッドデータブックの作成すら危うくなり始めています。

その一因は昆虫愛好家など、自然好きアマチュアの減少です。

かつて昆虫採集が世界で最も盛んな国の一つと言われた日本ですが、その衰退と共に、手弁当で行政の生物調査に協力する人手が足りなくなってきています。

電柱につくジャコウアゲハのサナギ。昆虫採集会の参加者らが眺めていた=神奈川県相模原市

電柱につくジャコウアゲハのサナギ。昆虫採集会の参加者らが眺めていた=神奈川県相模原市「私たち自身がもう、絶滅危惧ですから」

取材中の梅雨空の下、こういう自虐的な笑いを、自らを「虫屋」と称する熱心な愛好家の方々から何度も伺いました。

私は7月14日、朝日新聞フォーラム面に、昆虫採集の魅力と生物多様性解明への貢献、そして現状を紹介する「昆虫採集どうあれば アマ活躍の一方、自然破壊の批判も」という記事を書きました。

日本には19世紀末から昆虫専門誌があり、多くの愛好家があまたの新種を発見、生態を解明し、専門誌や学術誌に発表してきた歴史があります。そうした市井の人による博物学への貢献はもう、文化と言って良いでしょう。30年前の中高生時代、愛好家の末席を汚していた私が、「昆虫採集どうあれば」の取材中、改めて感じたのが、当時もすでに斜陽だったその文化がかなり危うくなっている、ということでした。

自らを「絶滅危惧種」と自称したうちの一人、甲州昆虫同好会の会長、渡辺通人さん(66)は昨年、山梨県が13年ぶりに改訂した県版レッドデータブックの作成委員会で、副委員長を務めました。元々は地元の高校の先生で、現在は地元の自然保護NPOで研究者をしている方です。

県版レッドデータブックの改訂で、渡辺さんは同好会の仲間を中心に計15人の昆虫調査チームを組みました。うち、公的機関の研究者は1人だけで、あとは渡辺さんたち愛好家です。かつ11人が60代以上というチームでした。

「山梨は高山帯がありますから、結構大変なんですよ」

渡辺さんはこう言います。昆虫はいつでもいるように見えて、実は季節によって発生する種類が細かく変わります。春から秋にかけ、同じ場所でも月3回は通う必要があります。高山帯の場合は、日の出前に自宅を車で出て登山道に行き、7~8時間山道を歩き、帰宅は日没後という調査もザラです。

県に与えられた調査期間は3年間。マンパワーとともに時間も十分とは言えず、昆虫愛好家にはメジャーな存在あるチョウですら、調査の空白地帯が出来ました。亜高山帯で春、発生するはかなくも美しい希少種、クモマツマキチョウについては、かつて採集されたものの記録の途絶えている八ケ岳での調査が出来ませんでした。他の種も完璧だったわけじゃありません。

カメムシの一種=瀬沼忠紀さん提供

カメムシの一種=瀬沼忠紀さん提供調査では、新発見もありました。静岡県側の富士山で2006年に新亜種として発見された高山バッタ、フジコバネヒナバッタを山梨県側で初採集しました。平時は昆虫採集が禁止されている高山帯で、こうした公的な調査でないと誰も存在すら確認できません。

渡辺さんは、今後につてこう見ています。

「もう、こんな調査は今後、無理でしょうね。皆さんには頑張ってもらいましたが、今回ですら空白地帯があり、完全とは言えません。10年後には山登りできる人もほとんどおらず、かなり精度は落ちるでしょう」

2025年ごろに全面改訂を予定する環境省版レッドデータブックも似たような状況があります。改訂に向け、全国調査の準備を始めているアマチュア主体の学会、日本トンボ学会によると、調査できる現地の学会員がそろわない空白県ができる恐れがあるといいます。

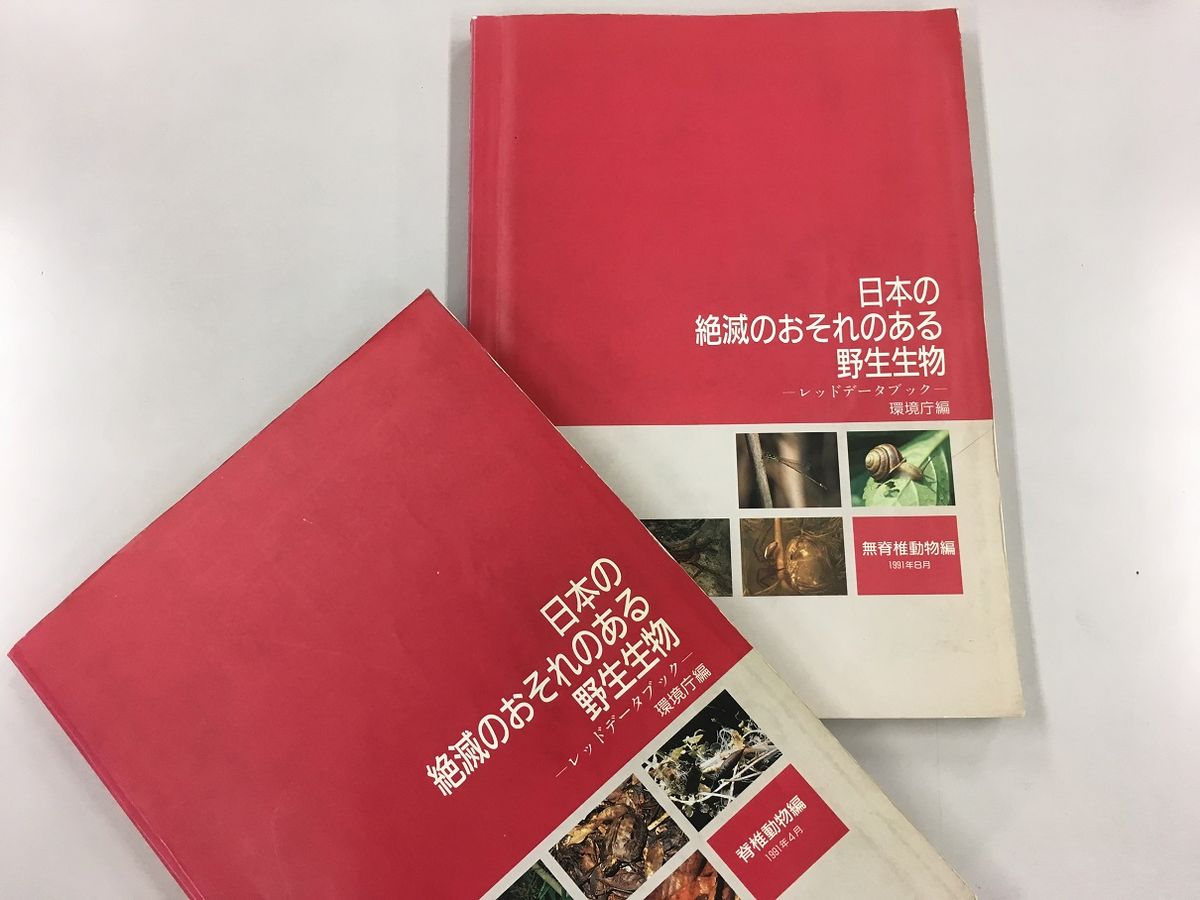

環境庁(当時)が1991年、初めて発行した国のレッドデータブック

環境庁(当時)が1991年、初めて発行した国のレッドデータブック私の書いた昆虫採集の記事でそんな問題を指摘したところ、熊本県の読者から「植物も同じです。夫が県レッドデータブックの調査をしていますが」と手紙が届きました。

夫、仮屋崎忠さん(71)は地元植物愛好家の会、熊本記念植物採集会の仲間十数人と共に、今年改訂予定の県熊本版レッドデータブックのための植物調査をしています。調査する仲間の大半が60~70代。

「次の改訂は誰が調査すっとだろうか、と仲間内でもよく話になりますよ。アマチュアが博物学を楽しみながら深めるという文化は、熊本でも衰退しています」

昆虫関係の学会の多くはアマチュア主体です。チョウとガが専門の日本鱗翅学会は昆虫界の花形ですが、現在のメンバーは60代中心という高齢化ぶりとなりました。大学教授のようなプロから市井の愛好家までが同じ学会に所属し、ともに自然の奥深さを探究するという文化が今、消えようとしているのです。

これまでの生物多様性をめぐる施策は、こうした消えゆく文化におんぶにだっこだと言っても過言ではないでしょう。なにしろその基礎資料たる環境省のレッドデータブックの全面改定でも、「昆虫」や「哺乳類」といった大きな分類群ごとの調査費はそれぞれ数百万円に過ぎません。業者に調査を頼めば、経費はケタのレベルで相当違ってくるはずです。その上、調査に参加している愛好家が、交通費も含めて自腹を切るケースも多いと聞きます。今後、現在の調査の質を維持していけるのかは大いに疑問です。

というわけで今回、この記事での私の主張を端的に言えば、「我々社会に国土・郷土の生物多様性の今を知らせてくれる、昆虫採集という文化を再興させよ」となります。植物のアマチュアリズムには余り詳しくないですが、「植物採集文化の再興を」とも言えそうです。

ゾウムシの一種=吉田篤人さん提供

ゾウムシの一種=吉田篤人さん提供ただ、「マニアって、希少種を絶滅させるんじゃないの?」「採集しなくても観察だけで十分だろう」と思う人もいると思います。なぜ、「採集」が必要なのか。

実際に希少種を、少なくとも地域的な絶滅に追い込んだとみられる例はあります。私の記事にも具体例を書きましたが、氷山の一角だと思います。当然ながら、「絶滅するまで採る」ような採集は排除しなければなりません。

記事にはご登場頂きませんでしたが、長野県のある地域で、オオルリシジミという草原性のシジミチョウが姿を消す時まで採集を続けていたという人に、話を聞きました。ほとんどいないオオルリシジミが1匹現れると、網を持った数人が競って追うような末期的な採集をしていた一人です。最終的に、風景は今までと全く同じなのに、肝心のチョウだけがいなくなりました。まるで、SFで描かれるある日突然人間だけがいなくなった街のような恐ろしさを感じたそうです。

彼は今、別の地域のオオルリシジミの保全に参加しています。あの日感じた恐ろしさが、活動する理由のひとつだそうです。

氷河期の生き残りとも言われるウスバシロチョウ=長野県南箕輪村

氷河期の生き残りとも言われるウスバシロチョウ=長野県南箕輪村採り、手元に置きたい気持ちと、保護したい気持ちは一見真逆のようですが、根源には同じものがあるように思います。いわば、昆虫への情愛です。家族やペットのように、その一人を、その1匹を愛するのとは違い、種の存在そのもの、自然界の生み出した存在の妙に対する情愛だと、元愛好家としては、思っています。

その情愛が「絶滅するまで採る」「最後の1匹は俺が採る」という歪んだ形ではなく、「その集団に悪影響を与えない範囲で採る」「いつまでも採れるように自然を守る」という健全な形で現れれば、むしろ社会的にも有益な感情になるはずです。そして、私の中高生時代の経験では、情愛は採り、標本にすることによって育まれる側面があると思います。

バードウォッチャーは見たり、写真を撮ったりすることだけで、鳥への情愛を深めます。確かに、採らなくても情愛を深めることは可能にも思えます。実際に最近、チョウでは、カメラの機能が向上したこともあり、撮影専門の愛好家も増えているようです。

南方系のチョウ、ツマグロヒョウモンは地球温暖化やヒートアイランド現象で関東に分布を広げたとされる=東京

南方系のチョウ、ツマグロヒョウモンは地球温暖化やヒートアイランド現象で関東に分布を広げたとされる=東京それでもなお、私が「採集文化」の再興を促したいのは、昆虫特有の事情もあります。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください