改革を進めるためには、目的と強い動機が必要だが、校長の「気付き」も欠かせない。

2019年08月17日

学校のマネジメント改革やESD(持続可能な開発のための教育)、脱校長室を実践している横浜市立日枝小学校校長、住田昌治さんの連載が始まります。学校を変えるにはどうしたらいいのか。みなさんと一緒に考えていきたいと思います。(「論座」編集部)

住田昌治さん

住田昌治さんしかし、そのような場で講師が発する言葉、例えば「前提を疑え」「当たり前を見直せ」「前例にとらわれるな」「今まで通りに流されるな」「去年と同じは、後退のしるし」「不易と流行を考えて」などという言葉は、学校ではずっと言われ続けてきたことでもある。

「今さらなぜ?」と思う改革派の校長や教育関係者も多いと思う。「そんなこと、言われなくてもずっと前からやっている」という校長もいるだろう。さらに、この流れの中で必ず言われるのは、「校長の裁量でできることは多いのに、なぜやらないのか?」という問いかけだ。

しかし、多くの学校では、校長の裁量でどんどん改革を進めるというより、前例を踏襲しながら目の前で起こる事案に対応し、粛々と業務を遂行することで大変な日々を過ごしているのだと思う。決められたことをきちんと行い、教職員を管理し、円滑に学校運営を行う。前例踏襲し、旧態依然とした学校文化を重んじ、改革には消極的な校長は、おそらく真面目な人が多いのではないだろうか。(改革を進めている校長先生、気に障ったら失礼)

円たくんで対話の雰囲気をつくる=住田昌治さん提供

円たくんで対話の雰囲気をつくる=住田昌治さん提供各地の研修会にお邪魔するようになって気付くことは、校長や教頭、副校長が文部科学省や教育委員会からの通知や指示を丁寧に学校で伝え、実現することを自分の役割と考えている人が多いということだ。そうすることが当たり前だとする文化が根強いのかもしれない。

私のように自分に都合よく解釈して、学校で必要なことを選択して伝えたり、分かりやすくアレンジしたりして伝えるということは難しいのかもしれない。「最後は校長判断で!」と言われる割に学校の主体性が確保されていないようだと、学校改革に踏み出すにはハードルが高くなる。それにも増して、増え続ける仕事量、日々の多忙のために学校改革まで手が回らない、というのが本音のようだ。

そもそも、改革の必要性を感じていないかもしれないし、感じていても現場の限界まで追い詰められた状況を見ると踏み出せないのかもしれない。思いはあっても、現実的ではないと考えたり、変えることは難しいと考えていたりするのだと思う。

今までやって来たことを変えることは、大変なエネルギーが必要だ。変えたことが本当に良かったのかはすぐ分からない。教育とはそういうものだ。

では、改革を進める校長と改革には消極的になる校長とでは何が違うのだろうか。

改革を進めている校長は、メディアでその理由を語っているが、私からすると正に当たり前のことを話したりやったりしているだけだというものが多い。改革を進める校長も改革に消極的な校長も、どちらも当たり前だと思うことをやっているのだ。だとすると、それぞれにとって当たり前の前提が違うことになる。やるのが当たり前なのか、やらないのが当たり前なのか。

「やめる・変える」と言うのには、強い動機(危機感)と目的が必要だ。今まで通りにやるのには、特に理由を説明する必要もなく、「今まで通り」というだけでみんなが安心する。それに対して、「やめる・変える」という言葉は、みんなが不安になって反対したくなる言葉だ。変えるためには理由を説明しなければならないし、変えたくないと思っている多くの人を説得しなければならない。

腹落ちしない限り動かないのが人間である。何のために変える必要があるのか、組織内での納得を得た上で、保護者や地域などにも理解を求めなければならない。かなりエネルギーがいることだし、勇気も覚悟もいる。かと言って、綿密に計画を立ててガチガチやっていくのは堅苦しいし、益々会議の時間を要して多忙になる。感覚的な思い付きや面白そうだと感じるワクワク感がないとモチベーションが上がらない。

みんなが楽しく過ごせて、幸せに暮らせるようにするためにはどうするのがいいのか?

結局はそういうことだと思う。拙著「カラフルな学校づくり」(学文社)でも書いているように、先生の幸せの視点で見直して、ウェルビーイングな生き方ができるかどうかだと思う。いくら理由を付けたところで、日々苦しい生活を強いられ、ぎすぎすした雰囲気の中で過ごし、この学校にいることがつらいと思ったり、この学校で働きたくないと思ったりするようであれば、何の理由も役に立たないからだ。

持続不可能だと言われるこの社会を、みんなが幸せに暮らせる持続可能な社会にしていくことは、全ての人の願いでもある。そのために学校はどう変わっていけばいいのだろうか? それが問われているのである。

温かい対話の文化を創る=住田昌治さん提供

温かい対話の文化を創る=住田昌治さん提供学校改革は、持続可能な社会を創っていくための内部からの変革であって、誰かからやらされることではない。

今、話題になっている働き方改革も同じである。そもそも、働き方を人からとやかく言われるのはおかしい。自分の働き方は自分で決めていいはずだ。働くことは生きるためであり、働き方は生き方でもある。自分の生き方は自分で決めるのは当たり前のことだ。働き方は、私たちのライフスタイルの問題なのである。

だから、働き方方改革なんて言うのはもうやめよう! どんな生き方をするのか、どんなライフスタイルを希求するのか、自分で考え、判断し、実践していくことだ。

改革を進めるためには、目的と強い動機が必要だが、校長の「気付き」も欠かせない。

例えば、これまでずっとやってきたことを変えたいと思うのは、何か変だなという気付きがあるからだ。その気付きがないとしたら今まで通りだし、気付きがあっても目的と動機がなければ変えようと思うことはない。その気付きは、批判的思考力(クリティカルシンキング)によるものだと思う。何でも真に受けたり、鵜呑みにしたりせずに、本当だろうかと疑ってみること、そして自分なりの代替案を持つという思考だ。

「本当にやる意味があるのか」「本当に必要なのか」「何のためにやるのか」などと考えていくと、学校には変だなと思うことはたくさんある。その変だなと思うことを口にしたり、本気で変えようと思ったりする人は、安定した時代には変人扱いされてきた。今まで通りや当たり前にやられてきたことを批判的にみることは、波風を立てる厄介者だ。(これも、語弊があったら失礼。私の場合はそうでした)

しかし、現在のような社会も経済も環境も不安定な時代になると、「変だ!」という人がなぜだか目立つようになる。何が正解か分からないし、今まで通りにやっていくことにも不安がある。少し波風を立てながら、時代の流れに合わせていくような変化が学校にも求められるのである。

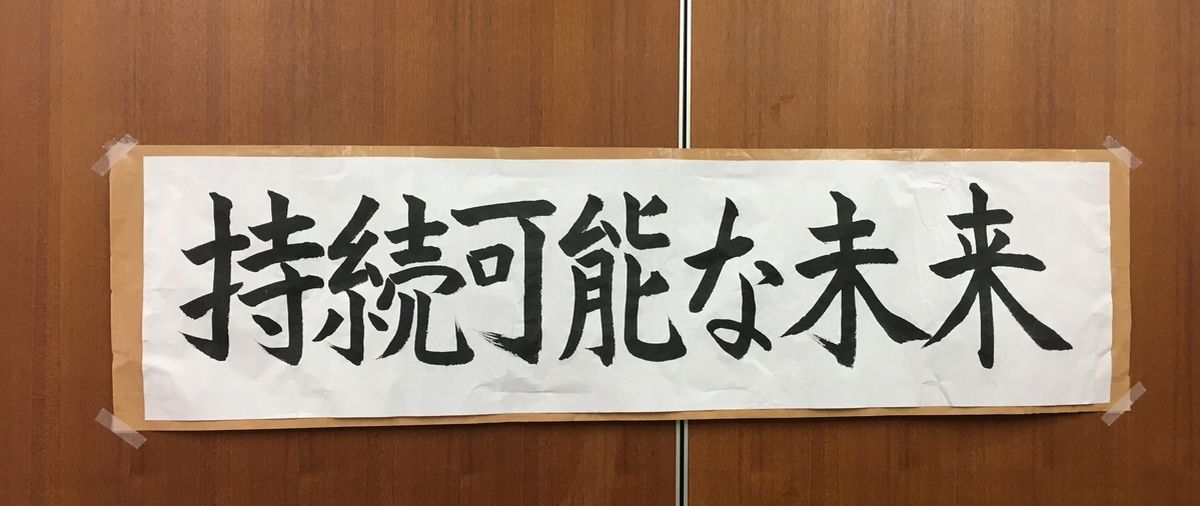

住田さんが校長を務める学校に掲げられたスローガン

住田さんが校長を務める学校に掲げられたスローガン私はどちらかというと改革を進める方の校長だか、教員時代から人とは違うことをやっていたあまのじゃくだったと思う。決められたことをこなすと言うより、自分のやりたいことをやっていたので、周りからは変人だと思われていただろうし、みんながやっていることを一人だけやらず、迷惑をかけたと思う。管理職からすると、管理しにくい教員だったと思う。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください