その高齢女性は問いかけた。「なんとかしてって……。殺処分しろって意味ですよね?」

2019年09月01日

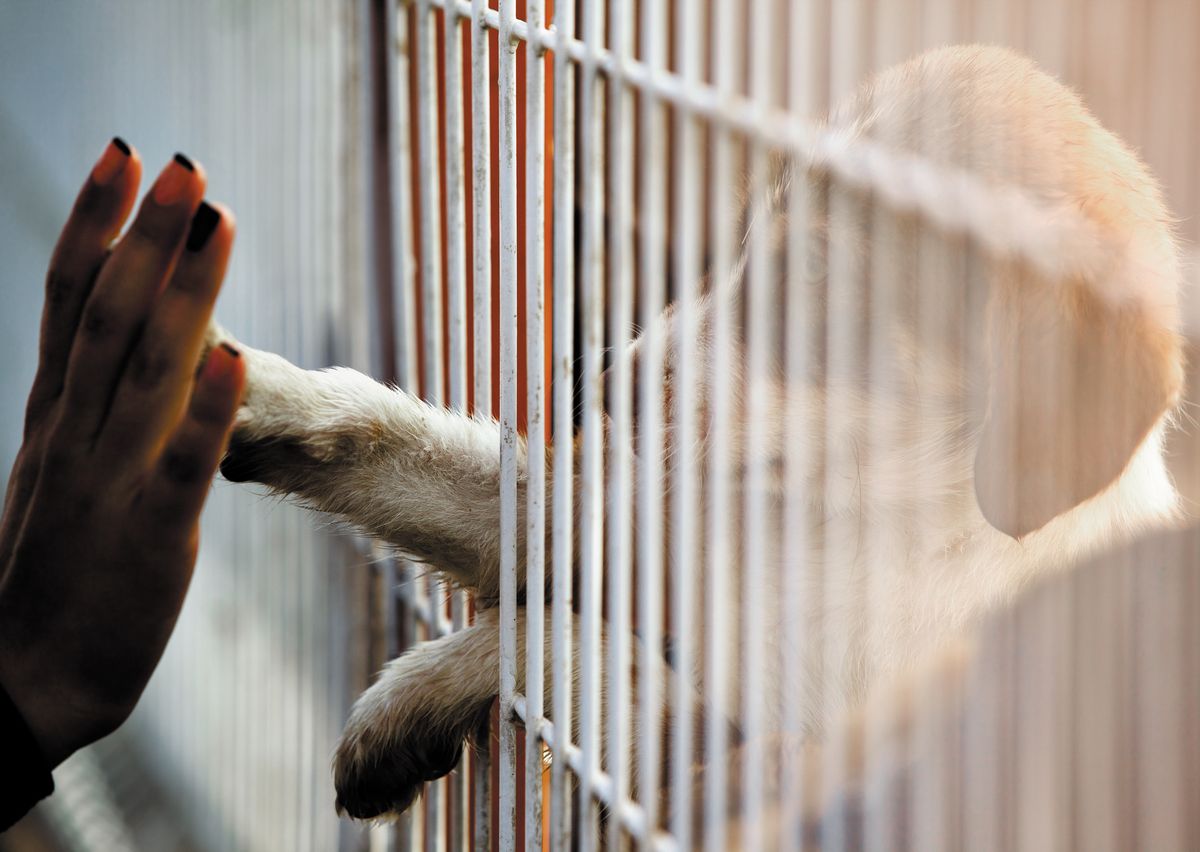

VILevi/shutterstock.com

VILevi/shutterstock.com「やっぱり、子どもの代わりみたいな感じで、ずーっと暮らし来たのね、これと。これと2人・・・2人っていうかね」

東日本大震災の津波で家を流された80代の女性は、一緒に暮らす小型犬を指し、ペットと一緒に入れる仮設住宅にようやく入れて「本当に、ほっとしたの」と喜んでいた。

彼女は津波から犬とともに命からがら逃げることができたが、避難所で高熱を出し入院。しばらく静養する間、愛犬は動物病院に預けざるを得なかった。彼女は犬のことが心配で泣いてばかりいたという。

「早く亡くなった息子の代わり」だというその犬を女性は心から愛していたし、大災害にあったこの高齢女性にとって、ペットは「生きる糧」とであったと言ってもいいだろう。

私は、2012年から2016年にかけて東日本大震災の被災地(岩手、宮城、福島)でペットと被災した飼い主の調査を行った(その成果は単行本として出版されている)。多くの人々の経験を聞き取り、高齢者たちにとって、ペットとの暮らしこそが生きる糧になっている姿を見てきた。被災者だからというわけではない。それ以前の生活を聞きとると、私がインタビューした高齢者たちにとって、犬や猫は単なる「ペット」を超えた存在で、生きるモーチベーションそのものであることも多かった。

beeboys/shutterstock.com

beeboys/shutterstock.comしかし、動物の生活環境を重視する人たちにとっては、高齢者はペットの飼い主として厄介な存在である。

数年前、ある日本の地方の動物愛護センターの譲渡会を見学した時のことだ。犬と猫がケージに入れられ、並んでいるところを、動物を家族として迎え入れたい人たちが見て回り、申込書に記入して係りの人に渡す。年齢や種類で、やはり人気のある動物と、何度譲渡会をやってももらわれない動物に分かれる。

70代前半の男性が、シーズー犬の譲渡を申し込むのを私は見ていた。聞くと、妻が亡くなり、その後犬も亡くなって、一人暮らしが寂しくて犬をもらいたいと思って訪れたという。そのシーズーは人気があって、数件の申し込みがあり、男性は選にもれた。

選ばれた人たちが、新しい家族を迎える喜びにわいているロビーから、男性は静かに出て行った。何か声をかけようかと迷いながら追うと、とぼとぼとバス停まで歩いていく背中が小さくなっていった。

動物愛護センターでボランティアをする団体のスタッフに「すごく欲しそうだったけど、あの方ダメだったんですね」と言うと、「だって70代で一人暮らし、年金で生活して車もない。絶対無理です。動物が病気になった時病院にも連れて行けない、自分が病気になったらまたその子放棄でしょ」と強い口調で諭された。

Vic Lab/shutterstock.com

Vic Lab/shutterstock.com今の日本では、引退後の一人暮らしの高齢者が、ちゃんとした動物ボランティアから保護犬を譲ってもらえる可能性はかなり低い。(もちろん一人一人の条件によるが)

遺棄される動物の保護と譲渡を行っているボランティアの側から見れば、そういう反応なのも当然かもしれない。飼い主が高齢でペットの世話が十分できなかったり、まったく世話ができなくなったりする多くのケースに日々対処しているのだから。

いま高齢者介護の現場では、高齢者が認知症でペットの世話ができなくなったとき、あるいは入院する、施設に入るとき、残されるペットをどうするのかといったことが差し迫った問題になっている。(例えば朝日新聞2019年1月21日、2019年2月28日、2019年4月3日など)

しかし一方で、動物との関係を生きる糧として老後の生活を送っている高齢者こそ、ペットを最も必要としている人たちではないだろうか?

mykeyruna/shutterstock.com

mykeyruna/shutterstock.com私の運営するペットロスの支援グループ「Pet Lovers Meeting」では、ミーティングや電話で、「この年齢だともう次の子は飼えないのでよけい悲しい」という話をよく聴く。

ペットフード協会の調査では、犬の飼い主のうち、23.7パーセントが60代、70代であり、猫の飼い主は17.9パーセントが60代、70代である(一般社団法人ペットフード協会「平成30年 全国犬猫飼育実態調査 主要指標サマリー」)。しかし、これはインターネットネットによる調査なので、ネットにアクセスできない高齢者は除外されている。それを考えれば、実際には、高齢者が飼い主全体に占める割合はもっと多いだろうと推測される。

この問題のフレームは、高齢者の暴走運転によく似ている。暴走運転の被害者遺族らから見れば、80歳以上のドライバーの免許を一律に返納させるくらいの政策が望ましいのかもしれない。しかし、現実問題として人口減少が進む過疎地で高齢者世帯の自家用車を取り上げれば、個々の生活にとどめをさすことになってしまう。

一方で、高齢者がそれなりのコストを払うのは仕方ない、家を出るたびに、タクシーで対処すればいいという意見もあるが、補助があるデマンドタクシーや低運賃のコミュニティーバスですべてカバーされるわけでもない。つきつめれば日本の過疎地に最期まで住めるのは、個人で人を抱えられる豊かな人だけということになるのかもしれない。

chuugo/shutterstock.com

chuugo/shutterstock.com動物の終生飼養が飼い主の義務となっている今、ペット業界では、高齢者飼い主問題解決のため、あるいはこれに商機を見いだして、いろいろなアクターが動いている。

ペットと暮らし続ける場合

○ペット可の有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅

・一般的に大変高額

○自宅に来てペットの世話をしてくれる民間の団体あるいは企業

・例えば東京都豊島区では介護保険と保険外サービスを組み合わせる混合介護のモデル事業では1時間3千円前後でペットの世話を頼むことが可能(https://www.city.toshima.lg.jp/428/kaigo/documents/sentakutekikaigopanhu2.pdf)

ペットを預ける場合

○老犬ホーム、老猫ホーム

これらのオプションは、問題に直面していない人たちにとっては、「ちゃんとそういうものがあるなら、利用したらいい」と見えるかもしれない。

Dennis Sabo/shutterstock.com

Dennis Sabo/shutterstock.comしかし、ペットの飼い主の側からすれば、まずは自分の子ども同様に思っている動物の世話を任せたり、預けたりする相手をどこまで信頼できるかという問題があるし、次にはそのコストがかなり高額であるという問題も出てくる。

実際に、飼い主の死後にペットを引き取る契約を受け付けている民間団体の実態が告発されて問題になっているし、ペット可の有料老人ホームは、よほどの収入や資産がなければ入れるようなものではない。

自分が高齢になっても愛するペットと暮らしたいという気持ちは、動物を愛する人なら誰でも理解できるだろう。

愛犬と暮らしていた身寄りのない高齢の一人暮らしの女性から、こんな話を聞いたことがある。彼女が体調を崩したとき、医師や介護関係者からは、「とにかくあなたの体が一番大事だから、動物のことはなんとかして、早く入院しましょう」と強く勧められたという。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください