小児科医はなぜ、『いのちは輝く わが子の障害を受け入れるとき』を書いたのか

2019年10月13日

Liudmila Fadzeyeva/shutterstock.com

Liudmila Fadzeyeva/shutterstock.com重い障害や病を持って生まれてきた赤ちゃんをどう受け入れるのか? とても重いテーマです。親だったら、医者だったら、立場によっても、またその人の人生観によっても捉え方はさまざまで、「正解」は簡単にはでません。小児科医として長年この問題に向き合い、このほど『いのちは輝く わが子の障害を受け入れるとき』を上梓した松永正訓さんに、幼い命をめぐり、親が障害や病を受け入れることの難しさ、医師の苦悩について、書いていただきました。(論座編集部)

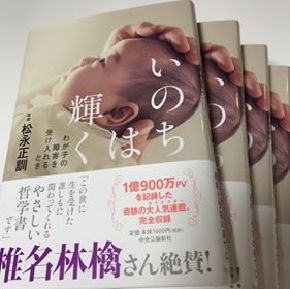

『いのちは輝く わが子の障害を受け入れるとき』(中央公論新社)

『いのちは輝く わが子の障害を受け入れるとき』(中央公論新社)1年半に及ぶ長期の連載が可能だった最大の理由は、読者からの熱い支援があったからです。ただ、この連載に対しては、好意的な声だけでなく、強い批判もたくさんいただきました。

重度の障害や病気のある子どもたちや、その家族の姿を描きたいという気持ちはかなり以前からありました。

小児外科という仕事の大きな柱の一つに、先天性疾患を持って生まれてきた赤ちゃんを手術で治すということがあります。先天性疾患には比較的単純なものから、非常に複雑で手術で治すのが困難なものまでさまざまあります。

赤ちゃんの体にメスを入れるたびに、「命とは何だろう」と考えざるをえませんでした。すでに研修医の頃から、そうした難問を突きつけられていたように思います。

その頃に読んだ本に、共同通信社の斎藤茂男さんの『生命(いのち)かがやく日のために』という本があります。

ダウン症を合併した先天性十二指腸閉鎖の赤ちゃんが生まれてくるのですが、両親は手術を拒否します。ダウン症を許容できなかったからです。病院に勤める看護師からの内部告発でこの情報に接した記者たちは、病院の所在を突き止め、医師と両親の葛藤を取材し、記事を配信していきます。

結局、この赤ちゃんは手術を受けることなく、命が果てます。残酷な表現ですが、餓死したわけです。

この記事に対して全国からさまざまな意見が寄せられました。その中で私が最も印象的だったのは、記者は自分で育てていくのではないのだから、よけいなお節介は焼くな、という文脈の強い反発でした。

手術をする松永正訓さん(前列右)

手術をする松永正訓さん(前列右)ところが開業医になってから、この問いに真剣に向き合わざるをえなくなります。それは2013年に上梓した『運命の子 トリソミー』という本が契機でした。13トリソミーという先天性染色体異常児のかかりつけ医を頼まれて、この家族と交流を深める中で、障害の受容ということについて深く考えるようになったからです。

この本を書くときに、関連する専門書を大量に読みました。いい本にたくさん出会いましたが、その多くはかなり専門的な内容で、一般の人には読みづらいと感じました。

幼い命に関わる大事なことを、どうしたら多くの人に伝えられるのか。そう考えたとき、小児外科医である自分自身が体験したことを素直に書けば伝わるのではないかと思ったのです。その意味で、本書はいわば生命倫理の入門書なのですが、生命倫理にまつわる専門用語は一切使っていません。

2週に1回の連載でしたが、そのつど書く内容を決めるのではなく、合計40回の記事を連載開始前に目次として作成し、全体で一つの世界観を作ろうと構想を練りました。もちろん、途中で書く内容を見直したりしましたが、当初の構想はほぼ最後まで維持されました。

手術をする松永さん

手術をする松永さん記事の内容は、口唇口蓋裂を受け入れられなかった家族が、先天性食道閉鎖の手術を拒否して、赤ちゃんが亡くなってしまうというものでした。まるで、『生命(いのち)かがやく日のために』に出てくる赤ちゃんと同じような経過です。

残念なことに、コメントの内容の大半は「障害児は生まれてこない方がいい」や「育てる必要はない」といった、障害児に対して不寛容な言葉の数々でした。筆者である私が育てたらいいという意見ももらいました。これも『生命(いのち)かがやく日のために』に対する投書の内容と重なると感じました。

ただ、批判のコメントの中にも学ぶものはありました。それは、家族の中に障害児(者)がいて、これまで非常に苦労して育ててきて、その大変さをネガティブに語る人の心情です。私も具体的にそういう家族に接してきた経験があります。

当事者から強い言葉を聞くと、日本の福祉はまだ弱いなと感じました。私たちの福祉制度は、行政に対して自分からアプローチしないと何も与えられない面があります。自分から声を出して、人とつながっていくことが障害児(者)を守るカギになります。

福祉とうまくつながれない家族に対して行政は何ができるのか。もう少し考えてもいいように感じました。

コメント欄への投稿だけでなく、私のクリニックあてにいくつもの手紙も頂きました。なかには差出人の名のない、障害者差別の言辞を連ねる手紙もありました。

そのなかで最も印象に残っているのは、「重い障害のある子に愛情を注いで育て続け、今は30歳を超えました」という手紙でした。30年と言えば、親の人生の中のかなりの部分を占めます。私は胸を熱くし、感動しながら読みました。

障害児にお金をかけることは、社会保障費のムダだという意見もありました。障害児は将来税金を納めないので、国からの一方的な支出になる。自分の税金がそういうところに使われるのは、納得できないという意見です。

こうした意見に対しては、「私たちはいつか高齢者になり、いわば障害者のような存在になるのだから、お互いを支え合うために社会保障費は必要である」という反論もあります。ところが驚くべきことに、こうした意見に対してもさらに反論がきます。「高齢者はかつて国のために税金を納めたのだから社会保障の対象になるのは許せるが、障害児は生まれたときから国の世話になっているので、高齢者とは同列にできない」と言うのです。

そんな考え方がまかり通ったら、大変危険だと私は思います。

社会福祉がなぜ必要かと言えば、それは国家という枠組みを安定させるためです。障害児を抱えた家族が何の支援も受けられず、苦しみの中で絶望するようなことがあれば、私たち健常者も安心してこの国に生きることができません。障害のある子どもの命が守られない社会は、健常者を含めてみんなが不安な社会と言えます。

そもそも、日本の障害者福祉の予算はそんなに潤沢ではありません。たとえばイギリスでは、GDP(国内総生産)に占める障害者関連の公金の割合は、日本の約3倍にのぼります。1機100億円の戦闘機を100機買うのも一つの政治判断だと思いますが、1兆円あればどれだけの障害児(者)を厚く支援できるかを考えてもいいのではないでしょうか。

私と交流のある、在宅で人工呼吸器を付けている子の母親が、「障害者は批判の対象ですよね。延命すれば親の自己満足と言われたり、税金の話になります。治療を拒否すればひどい親だと批判されます」と話してくれたことがあります。本当にその通りだなと痛感しました。

新型出生前診断について説明する日産婦の藤井知行・前理事長(中央)ら=2019年6月22日、東京都千代田区の都市センターホテル

新型出生前診断について説明する日産婦の藤井知行・前理事長(中央)ら=2019年6月22日、東京都千代田区の都市センターホテル 本書の後半では、新型出生前診断への言及が増えています。

遺伝情報に関する出生前診断は、生命の誕生に関する私たちの悩みをより一層深くしています。私たちはこの難しい問題を、難しいまま受け止める必要があります。ところが医師の中には、こうした問題をとても単純化して割り切ろうとする方がいます。

9月30日の朝日新聞に、「出生前診断 あり方は」という特集記事がありました。胎児の遺伝情報の出生前診断に関する論点が多角的に整理されていて、とてもいい記事でした。

この特集の中で、ある産科医の言葉が気になりました。それは、出生前診断を、「妊婦が自身の妊娠を自律的に決めることができるための権利」という観点で単純に捉えていることです。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください