「ホントかなあ、信じられない」

まず、度重なる台風によって被災された地域の皆様にお見舞い申し上げます。

神戸市須磨区の小学校で起きた教員同士の酷い暴行・暴言などのいじめを繰り返していた問題について、書こうか書くまいか、どうしようかずっと考えていた。当初は、大人同士のいじめは珍しくないし、学校でもハラスメントはよく聞く話なので、少し動向を見ていようと思っていた。次々に酷い暴行や暴言が明らかになり、現校長、前校長の会見やコメントも報道され、被害者や加害者のコメントも紹介され、暴行容疑で被害届も出されたようだ。加害者からは反省の色が見えないことからも、職員室で起きたいじめ事案が刑事事件になる可能性が濃厚になってきた。

このことが教育現場に与える影響は大きい。特に、当該校の児童・保護者・地域、そして学校そのものへのダメージは想像を絶する。苦情の電話も数多く、近隣校への迷惑な電話をかける人もいるらしい。こういう時、人のことを言う前に自分のことも考えた方がいいと思う。

そもそも、子どものいじめは大人のいじめを見ているから起こるのだ。差別や悪事も同様。学校で子どものいじめが増加し、蔓延しているということは、大人のいじめが増えていることだとも捉えられる。大切なことは、子どものいじめの認知で判断基準とされる、「いじられた人が、いじめだと感じたら、それはいじめだと言うことだ」、このことは大人にも当てはまる。

相手が楽しんでいるのか、嫌がっているのか、自分本位で考えるのではなく、相手への想像力をもって、ケアの精神をもって関わらなければならない。それができるのが大人なのだと思う。しかし、それができず、自分ファーストな人がいると、ハラスメントやいじめは継続的に起こる。子どもの未来を創る学校では、教職員自身が身をもっていじめの起こらない関わり方を体現しなければならないのだ。教職員には特に、そのようなマインドセットがなければ、どんなに優れた教育も上滑りになって役に立たないどころか、逆効果にもなる。

様々に報道される酷い言動の数々を見て、私も現役の小学校長として考えることを伝えたいと思う。

知り合いの管理職や教員に話を聞いてみると、「ホントなのかなあ。事実が酷すぎて信じられない。」「みんな目を背けたいのか、学校ではあまり話題になりません。言葉にならないという感じです。」「だって教師ならそんなになる前に誰かが立ち上がると思いたいですが…、ならなかったのでしょうか。」「現教頭や現校長は、どのように捉えていたのでしょう。」「事実が歪んでいるのではないでしょうか。」「校長がひっぱってきた力のある女性教師の、力って何でしょう?」等々、感じていることを話してくれた。

確かに、学校現場ではあまり話題になっていないようだ。SNS、ブログ等でも私の知る限りでは、現場からの声は見かけない。あまりにも自分の職場とかけ離れていると感じているのかもしれない。しかし、次のように話してくれた教員がいた。

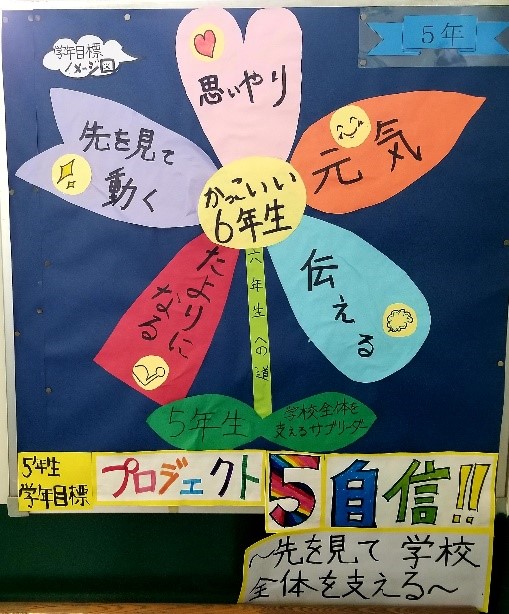

「職員室で誰も助けてくれない、味方がいない等の報道を聞くと、あそこまで極端で酷い犯罪性はなくても、実はあり得ないことではなく、要素はあちこちにあって、だからこそ、住田さんが言っているカラフルな職員室、ケアの風土が今こそ求められているのだと思います。」

そもそも、そんな人間を教員として採用したことが問題だとか、校長が気に入った教員を呼ぶことができる制度が問題だという話も聞くが、そのことについては私がコメントすることは控えたい。それよりも、現状から考えて、今いる仲間でいかにして壊れない学校づくりをしていくのかが私の主張になると思う。

言い方を変えると、勝てなくても負けない学校経営とも言える。今、拡大とか発展と言うより、緩和や適応が必要とされる世の中になってきているので、学校も緩和と適応という視点で、考えていかなければパンクしてしまう可能性が大きくなってきている。この点においてはどの学校も他人事ではない。

「心の中に平和のとりでを築く」

今回の報道を知った時、一番最初に考えたのは、「加害者の先生たちは、どんな教師になりたかったのだろう?」ということだ。

きっと、教師になった頃は、今よりは高い倍率の教員採用試験を突破し、教職人生への希望を持っていたのではないだろうか。「いい授業をしたい」「いいクラスをつくりたい」「いい教師になりたい」と思っていたのだと思う。反対される方もいるかもしれないが、ほとんどの教師はそう思っていると信じている。

この加害者となった人たちも、最初から悪魔が心に棲みついていたわけではないだろう。では、いつ、どのようにして心に悪魔が棲みついたのだろう。

前校長も、現校長も同じかもしれない。そして、自分の心には悪魔は棲みついていないと思っている。「かわいがっていただけ。ただ楽しかったから、相手も楽しそうだった。そんなに相手が嫌がっているとは思わなかった。」と。前段に書いたように自分本位の思い込みだ。そう考えると、大なり小なり人の心には悪魔が棲みつく時はあるのかもしれないが、ひどく麻痺し、度を超すところまではいかないのは、職員室の雰囲気や仲間が助けてくれたり、心の中で歯止めが効いているからだろう。

ユネスコ憲章前文冒頭に「戦争は人の心の中で起こるものであるから、人の心の中に平和のとりでをつくらなければならない」という有名な一節があるが、多くの人の心の中には平和のとりでの部分が多いのだと思う。悪魔の方が優位になってしまうのには、きっと理由がある。しかし、原因は何であれ、誰しもいじめの加害者にも被害者にもなる可能性があるわけなので、私は、校長としてそれを防がなければならないと思った。心の中に悪魔ではなく平和のとりでを築くように。

各地の校長先生方に「どんな学校にしたいですか?」と問うと、多くの方が「元気な学校、楽しい学校」と答えられる。そのために、心がけていることは?という問いには、「教職員が働きやすく、居心地がよくなるように人間関係を整えたいと思います」と言われる。全ての問題の原因は人間関係によるものだと言われるので、人間関係を構築することが何より大切だ。丁寧に人間関係を整えながら意識改革を進め、心地よい居場所づくりに取り組むことは大きな意味がある。教職員の生き生き働く姿を実現することこそ、児童・生徒の生き生きした姿につながるからである。

関係性の中で、同調圧力は嫌われるが、関係の質を重視した同僚性は好まれる。しかし、気を付けなければならないことが

・・・

ログインして読む

(残り:約5396文字/本文:約8151文字)