元会長・故宮崎輝さんが教える教訓

2019年10月29日

吉野彰・旭化成名誉フェローのノーベル化学賞受賞が決定した。その理由であるリチウムイオン電池開発は2000年代に入ってからの功績だが、彼が旭化成工業(当時)に入社したのは1972年であり、彼の研究を育んできたのは旭化成という会社組織であったことは間違いない。

その旭化成の社長を24年務め、実力会長として7年間、経営にあたりつづけて1992年に死去したのが宮崎輝さんだ。つまり、宮崎さんの経営する会社が吉野さんという器を育て上げたとも言える。

ノーベル賞受賞後、旭化成に出社し多くの社員に迎えられる吉野彰さん=2019年10月10日、東京都千代田区

ノーベル賞受賞後、旭化成に出社し多くの社員に迎えられる吉野彰さん=2019年10月10日、東京都千代田区

筆者が宮崎さんを頻繁に取材したのは1988年から89年にかけてのことだ。当時、朝日新聞経済部記者だった筆者は、安い韓国産ニット製品の日本への流入を防ぐために日本側がダンピング提訴した問題を追っていたのである。

宮崎さんは日本繊維産業連盟会長として、日本側の最前線に立って指揮していた。当時、筆者は彼が頻繁に利用していた帝国ホテルで何度も彼に会った。午前1時すぎに電話をしても、すぐに電話口に出た。こんな深夜でも、帝国ホテルの部屋から陣頭指揮していたのだ。

その彼に対しては、「ワンマン」の権化のように批判する声も聞かれた。

「長すぎる。体力も知力も気力も、掛け算だと思う。知力だけは衰えないと思っても、体力や気力が駄目になれば、知力も急速に衰える」

という日経連の永野健会長(当時)の宮崎評がその典型だろう。

しかし、「老害もあるかもしれないが、若害だってある」と、批判する気概を宮崎さんはもっていた。臨時行政改革推進審議会(新行革審)などの委員として、政府に対しても、歯に衣着せぬ注文をつけてきた。役人が後ろで糸を引いている審議会のあり方を痛烈に批判したり、野党の不勉強を叱ったりした。小粒になった財界人のなかで、ひときわ異彩を放っていたと言えるだろう。

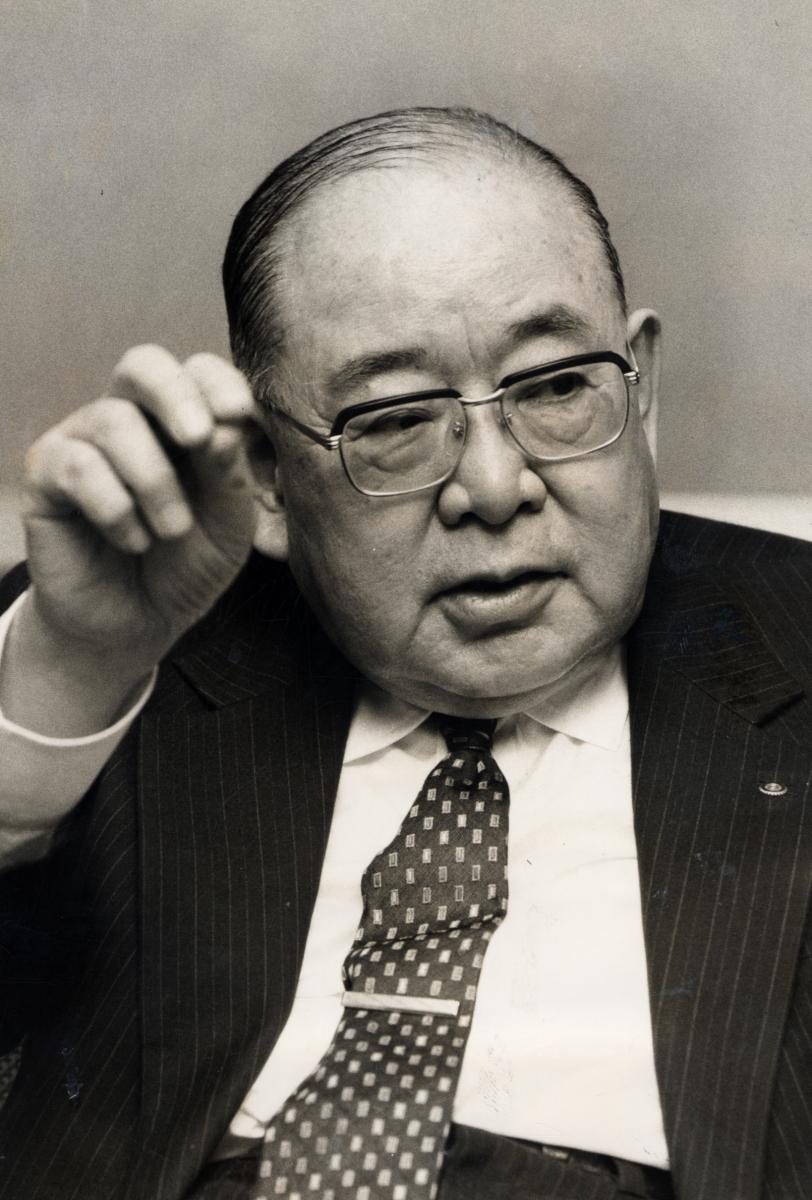

旭化成会長を務めた宮崎輝さん

旭化成会長を務めた宮崎輝さん 彼の教えのなかでいまもっとも大切だと思うのは、取締役会の運営方法だ。

宮崎さんは対談集『宮崎輝の取締役はこう勉強せよ!』という本を刊行している。いまでは、文庫本になっている。心ある会社幹部にとっての必読書だ。宮崎さんは取締役会の運営にきわめて厳密な姿勢をとってきた。法律に基づいて、厳密に取締役会を運営し、議事録を残すことで、企業統治(コーポレート・ガバナンス)の明確化をはかろうとしていた。

少なくとも当時の日本の大企業のなかで、旭化成ほど法令遵守(コンプライアンス)の立場から取締役会を運営していたところはないはずだ。

宮崎さんは社内から選任される取締役が課長に比べて不勉強であることをよく知っていた。部を超えた課長同士の横断的な情報も入らないから、部長や取締役は情報不足に陥りやすい。おまけに

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください