映画「i-新聞記者ドキュメント-」に寄せて、河村プロデューサーが問う

2019年11月11日

独立行政法人日本芸術文化振興会(以下「芸文振」)が、去る7月10日、映画「宮本から君へ」への助成金を「公益性の観点から適当でない」との理由で内定取り消し不交付にした問題について、同法人を所轄する文化庁が、10月30日に「助成金不交付は適切だった」との「見解」を示しました。

文化庁の見解はあっさりとしたものですが、それがもたらす「意味」は極めて重いと言えるでしょう。

今、世界の多くの文化助成を行う国々では、文化助成の対象に公的価値を認め、それに対して公金が使われる為、第三者である専門家(第三者委員会)に助成すべき対象の選別を委ねています。公的権力が文化芸術の評価とは無関係な理由で助成対象の選別に介入する危険を防ぐためです。

また助成金は、公金であるが故に、その決定から運用は政治家やその指揮監督を受ける官僚から独立した組織で行われています。

日本もそれに倣い、官僚組織たる文化庁から距離を置き、独立した組織として独立行政法人の芸文振が助成金の取りまとめを行っているのです。

しかし、今回の文化庁の「見解」は独立行政法人とは名ばかりで、公的権力の文化庁と芸文振は一体であることを自ら表明し、公的権力が文化助成への介入を宣言したようなものなのです。いとも簡単にです。

「宮本から君へ」の助成金内定取り消し不交付の理由やそれに対する文化庁の見解は、文化芸術の軽視であり、その事が「表現の自由」をめぐり憲法に違反する恐れのあることに対して、あまりにも無自覚で無責任と言わざるを得ません。

つまり、今後は「行政権力」そのものが、「公益性」という拡大解釈がいくらでも可能な概念を基準に、助成金を取り消せるようになり、結果、「表現の自由」の委縮効果に繋がることは明白です。

恐らく、官僚の人たちは官邸のトップや官邸官僚も含め、「憲法」は「法律」の親分というふうにしか見ていないのでしょう。国民の為に国民の代理として為政者(政治家)を監視するもので、法律のように政治家の都合で勝手に変えては絶対にいけないという認識など持ちあわせていないのでしょう。

今回のように官僚が違憲と思われるようなことを平気で行うことは断じて見過ごすことはできないのです。

©2019「宮本から君へ」製作委員会

©2019「宮本から君へ」製作委員会しかし、この一連の決定の判断に官邸権力の介入が直接あったのでしょうか?

一部メディアでは、6月末に公開された私のプロデュース作品である映画「新聞記者」のヒットに対して、それを気に入らない官邸が直接的圧力を加え、助成金の内定取り消しに繋がったと見る向きがありますが、私はそのようには受け止めていません。

実際に「新聞記者」も今月公開の「i-新聞記者ドキュメント-」も制作中に政治的な圧力がかかったということはなく、「宮本から君へ」も同様です。

そこには、もって恐るべき「暗雲」が巨大怪物のように横たわっているのです。

官邸の一極支配は、私たちが持つ「群れる」「空気を読む」という極めて日本的気質を巧みに利用し、「同調圧力」「忖度」のムードを霞が関とそれを取り巻くメディアに蔓延させ、日本の社会全体、私たち一人ひとりにもいつの間にか浸透させていたのです。

本件も官僚が見えない権力の意向を忖度し、勝手に自主規制をしているだけかもしれないのです。そのことは権力者の直接的な専横より、もっともっと危ない状況であることは歴史が証明しているといえるでしょう。

最近ではモリカケ問題に関しての官僚の公文書改ざん、古くは戦前の日本における軍の暴走、ナチスのユダヤ人虐殺など、現れた事象は違いますが、その構図はよく似ているのです。

命令されたわけではないのに上層部の意向を忖度し、それがどんどん下部に広がり、より過度な自主規制、過激な暴走へと繋がっていく。そして同調圧力が個と個を分断して対立へと追いやり、最終的には社会全体が不寛容になって自由が失われてしまう。

世の中が危険な方向へ一気に突っ走って行くときのメカニズムです。

©2019『i –新聞記者ドキュメント-』

©2019『i –新聞記者ドキュメント-』日本が多様性や個人を尊重する社会になるのか、それとも横並びで不自由な同調圧力社会になるのか。今、その正念場にあります。

11月15日に公開される私のプロデュース作品、森達也監督の「i-新聞記者ドキュメント-」は、そのことを問いかけています。ぜひ皆様にはこの映画に心をお寄せ下さい。

このような映画が広く観客に受け入れられなければ、「空気を読むことが是」とされる社会に、物申す表現者は孤立しいずれ黙殺されることになるでしょう。

同調圧力に抗し、民主主義をカタチだけにせず、映画の「表現の自由」を守るため、皆様の力をぜひともお貸し下さい。

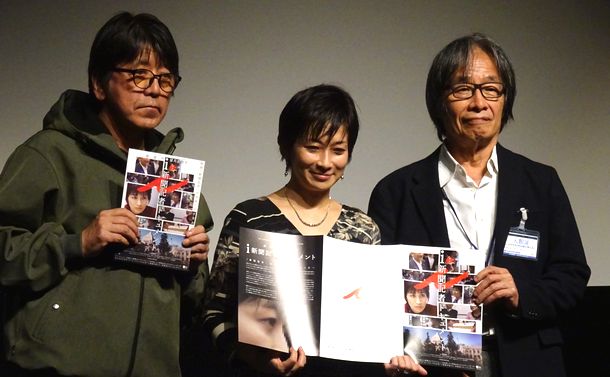

「i-新聞記者ドキュメント-」(2019年11月15日公開)試写会で、左から森達也監督、望月衣塑子記者、エグゼクティブ・プロデューサー河村光庸氏=東京都千代田区で2019年10月23日、臺宏士撮影

「i-新聞記者ドキュメント-」(2019年11月15日公開)試写会で、左から森達也監督、望月衣塑子記者、エグゼクティブ・プロデューサー河村光庸氏=東京都千代田区で2019年10月23日、臺宏士撮影有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください