桜、梅、五輪、万博が隠すものは?

2019年11月21日

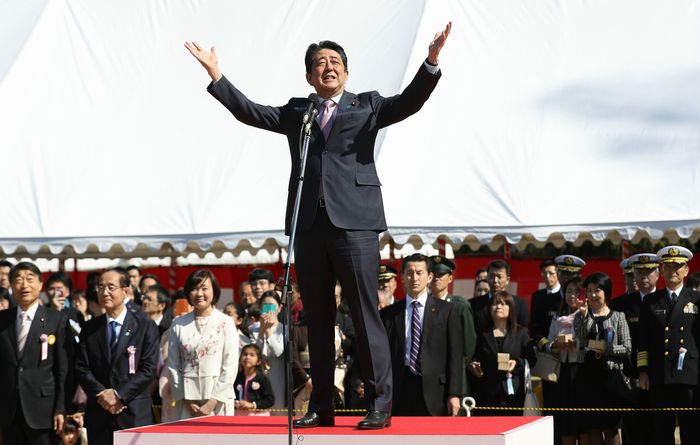

主催した「桜を見る会」であいさつする安倍晋三首相(中央)=2019年4月13日、東京都新宿区、代表撮影

主催した「桜を見る会」であいさつする安倍晋三首相(中央)=2019年4月13日、東京都新宿区、代表撮影「桜を見る会」の問題が連日、テレビや新聞を賑(にぎ)わしている。

ホテルオータニでの「前夜祭」において、安倍首相の地元後援会の関係者約800人が、5000円という異例の低価格で飲食をしていた点については、公職選挙法違反や政治資金規正法違反の疑いがあると指摘されている。

SNS上では、「森友、加計問題に続く疑惑であり、3アウト、チェンジだ」という声も多数出ているが、安倍政権は今回も居座る公算が大きい。

11月13日には突如、来年の「桜を見る会」の中止が発表され、15日には安倍首相自身が官邸で、20分以上の時間をかけて記者団に経緯の説明をするなど、政権は問題の幕引きに躍起になっている。

ここでは、「桜を見る会」そのものの問題点よりも、この会が象徴する政治のあり方について考えていきたい。

テレビで繰り返し流された「桜を見る会」の光景こそが、安倍政権、そして今の日本の主流の政治のあり方を象徴している、と私は考えているからだ。

それは「宴(うたげ)の政治」とでも言える政治のあり方だ。

「桜を見る会」のような祝宴は、主催者に招待された限られた人しか参加できないという性格があるが、現代の祝宴はテレビやネットを通して映像を流すことで、参加していない人にも華やかな雰囲気を伝え、その場に参列しているかのような錯覚を与えることができる。

そして、宴の中心にいるのは主催者である権力者だ。この間、参列者が立ち並ぶ中、安倍首相ひとりが壇上に立って、両手を大きく広げている写真がSNSで拡散していたが、この構図こそが「宴の政治」を象徴している。

華やかな場。立ち並ぶ各界の著名人と政権の支持者。そして、その中心にいる権力者。こうした映像が垂れ流されることで、「彼」が政治だけでなく、社会や文化の中心にいるかのようなイメージが刷り込まれる。

お祝いムードの中、「彼」がおこなう政治の中身について議論することは「空気を読まない」行為とされ、批判の声はかき消されていく。

どの政権も多かれ少なかれ、こうした祝宴の性格を利用するものだが、安倍首相をはじめとする近年の保守政治家は、祝宴の政治的効果を最大限活用しようとする傾向が強いと言える。「桜を見る会」の参加者が年々増え、肥大化した一因は、そこにあるだろう。

こうした政治のあり方を私は「宴の政治」と名づけたい。

「宴の政治」とは、地に足をつけ、格差や貧困、災害、少子高齢化など山積する社会課題に取り組むよりも、意図的に人々の耳目を集める祝宴を作り出し、その効果を自らの権力維持のために最大限に活用することを優先する政治である。

現代の日本では、こうした「宴の政治」が横行している。

スポーツイベントのように主催者が政府や政治家でない場合も、政治家が便乗する形で「宴の政治」が繰り広げられる。

今年の秋には、ラグビーのワールドカップという祝宴があった。

9月20日、安倍首相は自身の公式Twitterアカウントで動画を投稿。そこでは、日本チームのラガーシャツを着込み、「トライ! ニッポン!」と言いながらラグビーボールでトライのまね事をする首相の姿があった。

10月20日、安倍首相はラグビーの日本チームがベスト8に進出したことに触れ、「日本代表の皆さん、たくさんの感動をありがとう。夢のような一ヶ月間でした。」とTwitterに書き込んだ。

だが、その1週間前には台風19号が東日本各地で甚大な被害をもたらし、死者・行方不明者は90人を超えていた。10月20日時点では約4000人が避難所での生活を送っていた。

また、9月に関東地方に襲来した台風15号の影響による千葉県の大規模停電が完全に復旧したのも10月に入ってからであった。

SNS上では、「夢のような一ヶ月間」という表現があまりにお気楽で、被災者に対して無神経なのではないかという批判が散見されたが、「初のベスト8進出」というお祭りムードの中で批判は大きく広がらなかった。

今年の4月には「桜」だけでなく、「梅」の祝宴も作り出された。初めて和語を使った新元号「令和」の発表である。

「令和」の引用元となったのは、「万葉集」の序文に記された「梅花の宴」を詠った32首の序文である。「梅花の宴」が開かれたとされる太宰府市の坂本八幡宮は、一躍、有名スポットとなり、観光客が押し寄せた。

新元号の発表のあった4月1日、安倍晋三首相は記者会見を開き、首相談話を発表。その中で、「令和」の意味について「厳しい寒さの後に春の訪れを告げ、見事に咲き誇る梅の花のように、一人一人の日本人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせることができる、そうした日本でありたいとの願いを込め、令和に決定致しました。」と説明した。

さすがに明言はしなかったものの、「一人一人の日本人が明日への希望とともにそれぞれの花を大きく咲かせる」という表現は、政権のスローガンである「一億総活躍社会」との類似性を強調するものであった。新元号の選定には官邸の意向が強く働いたとの報道もあり、新元号と政権スローガンの類似性は偶然ではなかった可能性が高い。

この時期、改元による祝賀ムードの影響で安倍政権の支持率は10%近くアップした。「梅」の祝宴の政治的効果は絶大であったと言えよう。

この時は「令和」の発表役を担った菅義偉官房長官も

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください