面倒な議論に手っ取り早い答えを出す人々の害

2019年11月22日

この頃は、保守派の人々の何とも不道徳的な行状が知られてきたせいか、ちょっと下火になったようだが、かつては「教育改革」というと「道徳教育が大切だ!」と叫ぶ人が多かった。核家族になって躾ができなくなった。親としての自覚がなくなった、昔の善き道徳が廃れてきたから復興しなければならぬ、というわけだ。ただ、そういうことを言う人の道徳感覚は、ずいぶん乱暴だったような気がする。

たとえば、ある政治家は「いじめをなくすには、教師の中にボクシングや空手といった武道家が必要だ、いないのなら警察OBを雇ったらいい」と発言したことがあった。学校の秩序が乱れているなら、力ずくでも守らせるべきだ、と言うのだ。教師に身体的な実力があれば、「いじめっこ」を制圧できる、と。

こういう意見にうなずく人は少なくないかもしれない。それに対して、社会学者の内藤朝雄は次のように批判した。

もし(この政治家の発言が)実現されてしまったとしたら、子どもたちは、怖いと思わせることで人の運命が決まる世界に生きているのだという秩序感覚、普遍的なルールではなく強い者が畏怖させることで秩序が成立するという、誤ったメッセージを受け取ってしまいます。そして、自分より弱い者に対して同じことをするようになります。(内藤朝雄『いじめ防止に怖い先生は必要か』)

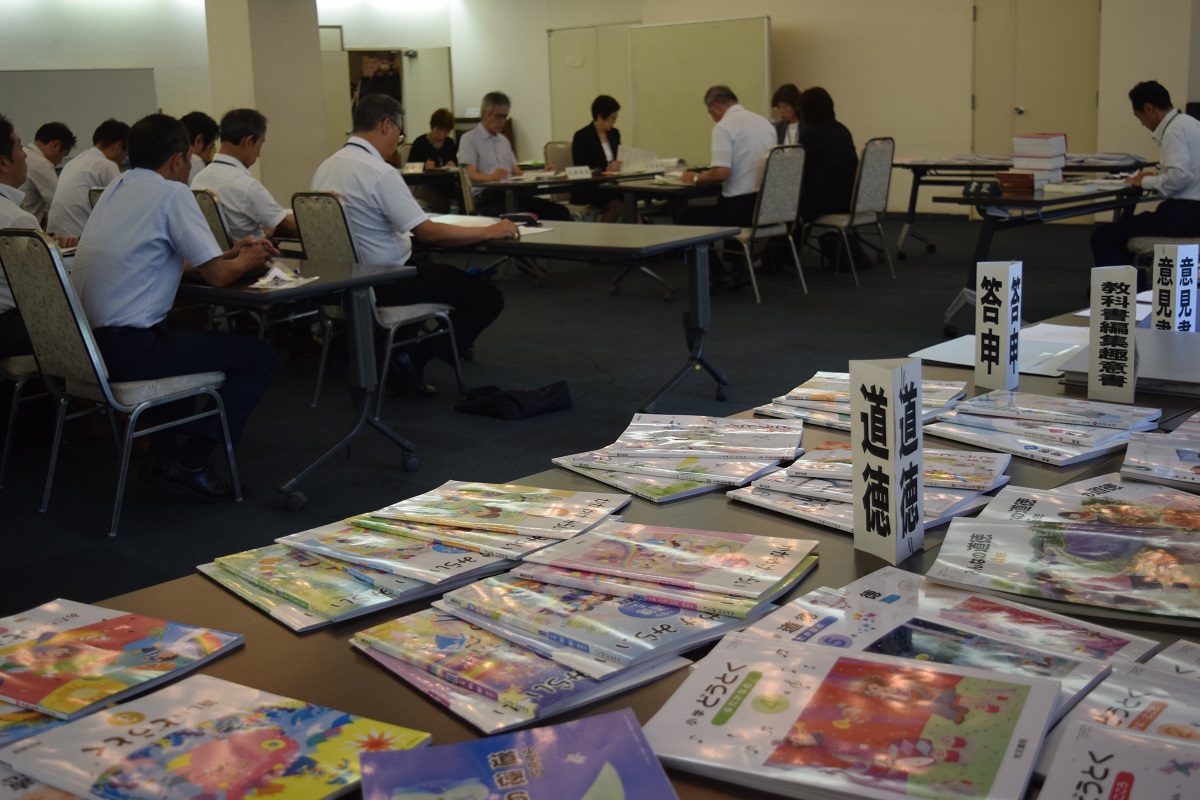

教科書採択を決める審議会場

教科書採択を決める審議会場 この応酬には、道徳に対する見方の対立がよく現れていると思う。政治家は、実力で「いじめ」を押さえ込めば、道徳は守られると主張する。それに対して、内藤は、そういう方法は、結局、実力ないし暴力が物事を決定するというメッセージを児童・生徒に与えるので、教育的・道徳的に正しくない、というのである。

興味深いのは、暴力を使ってでも秩序を守らせようとする側の方が、「道徳教育」や「心の教育」の普及・推進に熱心だということだ。「日本の伝統的倫理は戦後崩壊した」と嘆いて「秩序維持のためには、罰を与えてでも、厳格に規則を守らせるべきだ。それこそが心の教育だ」と主張するのである。

だが、こういう「心の教育」は、本当に人間の「心」に関心があるのだろうか? 道徳については、大きく二つの見方がある。一つは、なすべき行動が実際になされていれば、とりあえず「道徳的」と評価する外面的な評価である。もう一つは、道徳的行為は行われているだけでは十分ではなく、その動機自体も「よく」なければならないとする。これを内面的評価と名付けよう。

たとえば「死刑にされるのがイヤだから、法律に従う」は道徳的だろうか? たとえ法にかなった行動をとっていても、この場合は、法律が正しいと納得するから従っているわけではない。従わないと自分に不利だから従っているだけだ、としたら、これは利己主義と言っていいだろう。動機のよさを求める立場からすれば、これはまったく道徳的ではなく、むしろ「反道徳的」ですらある。なすべき行動さえなされていれば動機などどうでも良い、というのは、むしろ法律や規則の立場であろう。

つまり「心の教育」が大切だという人は、心=内面を重視するようで、実は一人一人の心の状態や内面にはまったく興味がなく、外面的に秩序づけられてあれば、それで十分と考えているのである。「心」という言葉を使いながら、その意味が心とは無縁なのだから、「道徳教育」や「心の教育」に何となくうさん臭い響きがつきまとうのも当然かもしれない。

道徳とは、人間行動についての価値判断である。つまり、人間ならば何をなすべきか、何をなすべきでないのか、を判断する価値基準を「道徳(モラル)」と呼ぶのだ。「利己主義」は、自分の受けるメリットを第一に考えて行動を選ぶし、「自由主義」は他人に迷惑をかけない限りなら、自分の選択した行動は他人から妨げられない、と主張する。反対に「利他主義」なら、人間は、自分よりも他人の利益になる行動をまずなすべきだという。

これらの「何をすべきか」の基準は、簡単な倫理学テキストを見れば(たとえばJ・レイチェルズ『現実を見つめる道徳哲学』晃洋書房刊)、相対主義・主観主義・功利主義・社会契約論など山のようにあり、どれも他と対立する原理だから、どれがすぐれているか、すぐにはわかりっこない。実際、利己主義だが道徳的ということも十分ありえるのである。

小学校で使用されている道徳教科書

小学校で使用されている道徳教科書 たとえば、経済学者アダム・スミスの「見えざる手」は、市場経済による資源の最適分配を意味している。つまり、人々が自分の利益しか考えない利己主義者ばかりであったとしても、いや、そうであるからこそ、社会全体としては望ましい状態が実現する、というのだ。もしこの仕組みが本当に働くならば、ことさら道徳的に振る舞う必要はなく、利己的に振る舞えば十分うまくいくのである。

それどころか、利己主義をきちんと貫かないと、社会は悪くなる。これは、実際にわれわれは経験している。たとえば、古紙の再生は、その昔、業者によって行われていた。住宅地に「ちり紙交換」業者が回ってきて、トイレットペーパーと交換に家庭の古紙を引き取った。この仕組みはそれなりにうまくいき、リサイクル率も悪くなかった。つまり業者が自分の利益を追求した結果、「望ましい状態」が実現したのである。

ところが、環境運動などの影響でリサイクルが「善いこと」になって、町内会などがボランティアで古紙集めをする。その結果「ちり紙交換」業者が閉め出され、古紙の市場価格が下がり、多く業者が倒産してリサイクル率も下がった。結局「善いことをしよう」という行動が、雇用を奪い「望ましい状態」を壊したのである.

このように、「善いこと」に見えても、それが全体に広がると急速に悪い結果を生み出すことが、しばしばある。一人一人がお金を貯めようと節約する美徳が広がると、社会全体で物が売れなくなって不況に陥り、皆貧しくなるという原理と同じである。

だが「善いこと」を広めたいと一生懸命な人は、このメカニズムを見ない。目的が素晴らしいだけで、善いことをしている気になるらしい。しかし「一人一人が善いことをすれば、全体も善い結果になる」ほど、社会はシンプルに出来ていない。それなのに、「善いこと」を教化・宣伝し、実行できない人には強制すれば、社会全体もよくなるという甘い見通しをどうして立てられるのか? 私には不思議でならない。

道徳の原理の間の矛盾は、実は、子どもにも気づかれている。ある理科の授業で大根を植え、ちょっと育って間引くという時「なぜ、大根の芽を間引くのですか?」という質問が出た。教師が「弱い芽を抜くと強い芽だけが残って大きな大根になるのよ」と説明したところ「先生は、いつも弱い人を助けようと言っているのに、

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください