教職員のHappyが子どもの笑顔になる

2019年12月25日

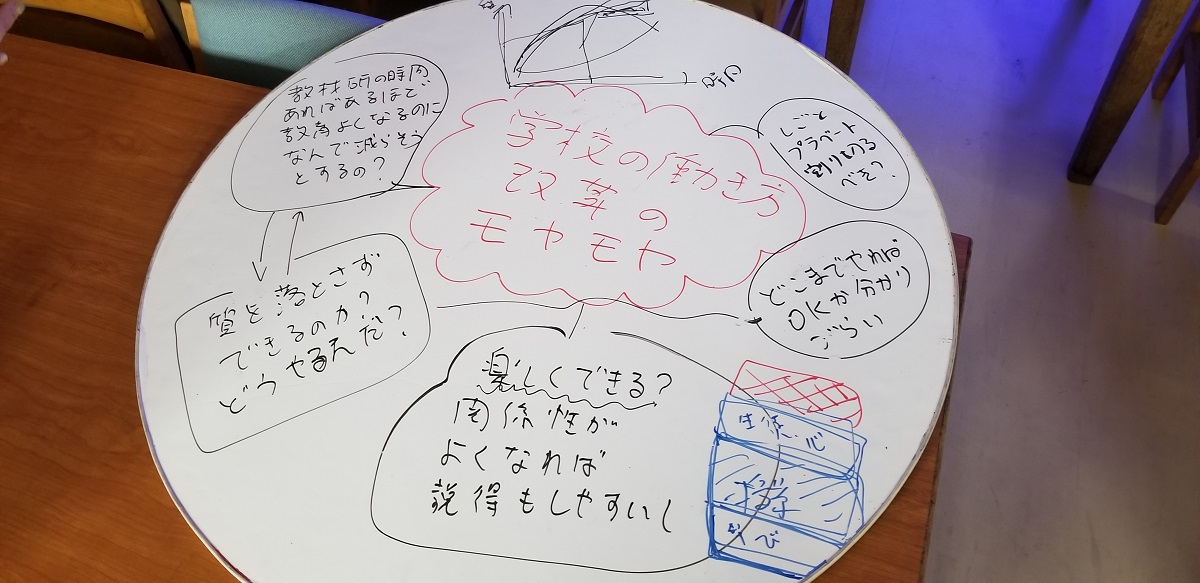

「教育改革」と「働き方改革」という2つの改革が同時進行するという矛盾に満ちた学校現場からお伝えします。

11月30日の早朝、NHK「おはよう日本」で本校の教員の働き方の映像が流れました。その後、学校現場の教員から共感の声が多く寄せられました。「そうなんだよね。毎日こんな働き方してる。働き方改革に取り組んでいる学校でも同じなんだね」と。

そして、映像の中で、出勤から退勤まで張り付きロケをされていた教員が、夕方になって教室から職員室に戻ってきて、朝入れたコーヒーを飲みながら、「なんでこんなに忙しいんでしょうね?」と隣の教員と会話する場面がありました。

働き方改革進んでますか?

働き方改革進んでますか? アンケートや観察によって忙しい原因をデータにして明らかにされている方もいらっしゃいます。それをもとにして対話や協議をして解決しようとしている職場もあります。しかし、私が講演等で回って聞いてみると、9割以上の職場では働き方が変わったという実感はないようです。

一生懸命、長時間労働を是正して、早く退勤できるようにしているので、一定の成果は上がっているようです。が、働き方は、今までと変わっていないと言うのです。いったい、何のための、だれのための働き方改革なのでしょう?

私が教員になった頃、毎日16時には退勤している教員が多かった記憶があります。横浜市だけだったかもしれませんが、当時は、休息・休憩を勤務時間の最後に持ってきていましたので、16時に退勤できたわけです。

今の、学校の働き方を見てみると、それでもいいような気がします。他の仕事のように昼食時に休憩はとれませんし、授業後にとるのも難しい状況があります。横浜市では、休憩時間の一斉付与の原則は解除されていますから、各学校で決めてもいいし、学年や個人で決めてもいいのかもしれません。しかし、全体で集まることが多い小学校では、各自で休憩時間を決めてとることは難しいようです。(休憩時間を与えないのは、法律違反ですが、退勤時間が遅くなるので休憩時間に会議を入れざるを得ない場合もあります。これがほとんどの学校現場の実態だと思います。それほど、時間には全く余裕はありません)

考えてみると、朝教室に行くと、子どもが下校するまで職員室に戻って来られないような働き方です。

休み時間はノートの点検やテストの採点、委員会活動の見守り、子どもと一緒に遊んだり、話を聞いたりしています。給食時間は、運搬・配膳・食育・片付け、状況に応じてアレルギー対応をしています。これはいいことではないのですが、時間を惜しんで連絡帳の記入やテストの丸付けをしている先生もいます。清掃時間は、子どもと一緒に掃除したり、別の場所の掃除をしている子どもの様子を見に行ったりしています。

授業が終わって職員室に戻ってくるのは15時30分を過ぎています。それから、45分の休憩をとると、勤務時間の終わりまで残り30分です。30分で打ち合わせや会議、授業の準備や評価、行事等の準備、調査書類の作成、保護者対応等々、できるわけがありません。

時間外勤務が前提の働き方が学校現場の日常なのです。おまけに残業代は出ません。もしかする、子どもが下校したら先生たちは暇だと思っている方がいらっしゃるかもしれませんが、やることは山積しています。また、子どもに教えるのだから、教科書もあることだし簡単なことだと思われている方もいらっしゃるかもしれませんが、自分が分かっているのと、教えるのとは大きな違いがあります。どの子にも分かるように教えるのは至難の業です。ですから、授業の準備は欠かせないのです。毎日、何時間もプレゼンしていると思っていただければ準備の大変さは分かりやすいと思います。

さらに、これからは主体的・対話的で深い学びが求められているので、その準備にも時間をかけなければなりません。教えるより、自ら学ぶようにさせることは難しいことです。大人だって教えてもらうことを好みますからね。英語も初めて授業することになりますし、プログラミング教育もやっていくことになります。どれだけの準備時間がかかるのか予想もつきません。

こういう話になると、2019年1月25日、中央教育審議会「新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学校における働き方改革に関する総合的な方策について(答申)」で示された学校及び教師が担う義務の明確化・適正化を進めていけば解決すると言われることがあります。

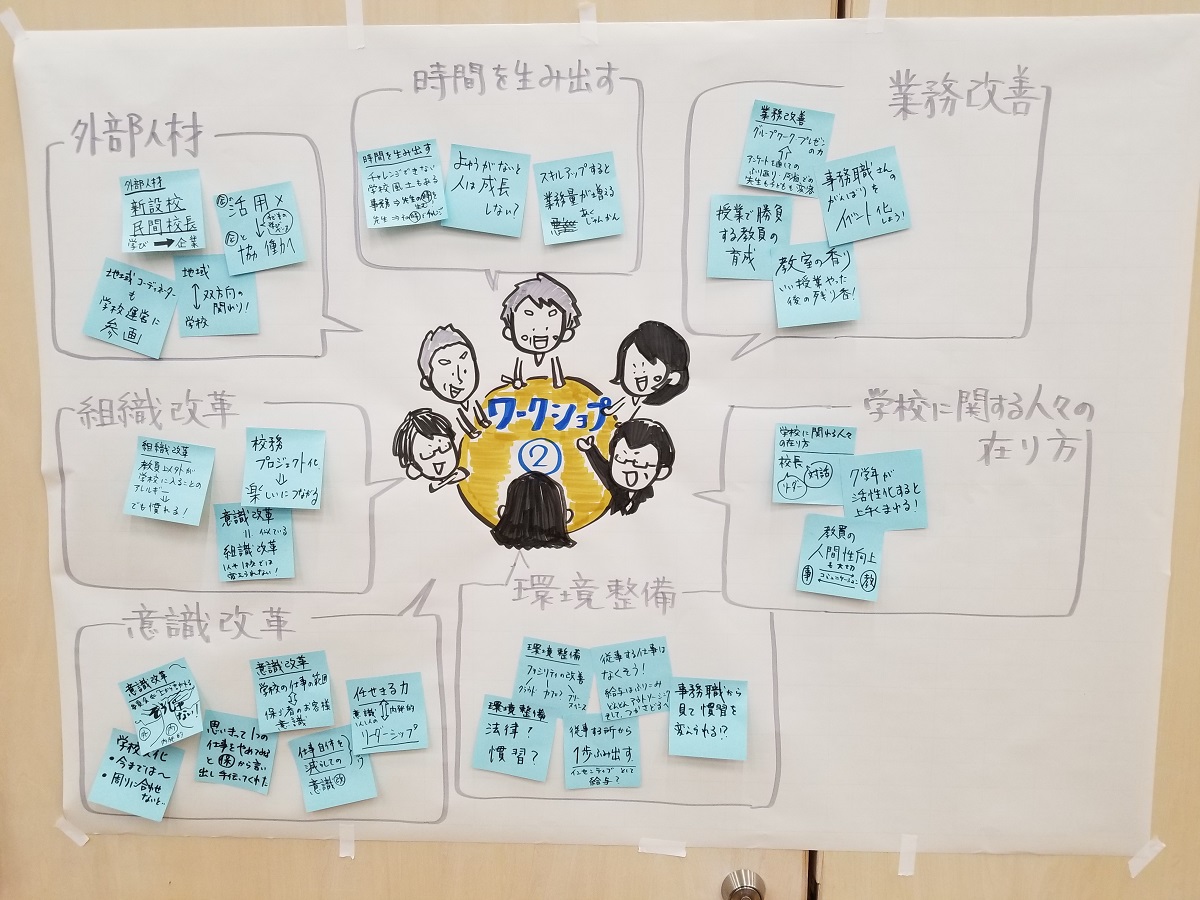

学校を超えて話し合い、アイデアを出し合おう。

学校を超えて話し合い、アイデアを出し合おう。「言うは易し行うは難し」。保護者や地域の理解、社会全体での理解がない中で進められる学校がどれだけあるでしょう。個人的にはやれても学校全体でやれるようになるのには時間がかかります。校長のトップダウンでやっているところもあるかもしれませんが、教員はやらされ感で、余計に疲弊しています。

また、休み時間、給食時間、掃除時間、学校で工夫したら時間は生み出せるかもしれません。しかし、日本の教員のよさとしてシュライヒャーOECD教育・スキル局長が評価された大切な部分が抜け落ちていきます。日本の教員は、子どもの人間形成に大きく関わり、全人としての子どもをあらゆる場面で見て育んでいるのです。子どもと関わる時間を減らすことは本望はありません。

私は、「働き方改革」という言葉は、学校で使いたくありません。研修の講師でも「働き方改革なんて言うのは、もうやめよう」と呼び掛けています。「新しい時代の働き方を考える」と言うような前向きな表現にしたいと思っています。

改革と言うのは、外圧によって変えられるイメージです。私が働き方を大きく変えられたと記憶しているのは、学校5日制によるものです。土曜日が平成4(1992)年9月から月1回休みになり、平成7(1995)年4月から月2回休みになり、平成14年度から完全週5日制になりました。

学校現場から提言したわけではないと思うのですが、大きく働き方を変えざるを得なくなりました。日本全体で働き過ぎだから、もっと休んだ方がいいと言うことだったのだと思います。企業では週休2日制が浸透していきましたから、学校もそれに合わせたのだと思っていました。

しかし、そこから、学校は忙しさを増していったような気がします。それまでは、平日に

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください

一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。

ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください

朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください